【特集:SFC創設30年】

座談会:グローバル社会を牽引するSFCへ

2020/10/08

-

-

林 洪立(りん こうりつ)

京城銀行会長補佐、台湾紙業専務取締役

塾員(1997環)。SFC4期生。米国戦略系経営コンサルタント会社A.T.Kearney、ソニーのインハウスコンサルファーム、三井物産、ネットベンチャーC Channel勤務の後、2020年より台湾にて現職。

-

廣瀬 陽子(ひろせ ようこ)

慶應義塾大学総合政策学部教授

塾員(1995総)。SFC2期生。2001年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程単位取得退学。博士(政策・メディア)。10年総合政策学部准教授。16年より現職。専門は国際政治、旧ソ連地域研究。

-

加藤 貴昭(かとう たかあき)

慶應義塾大学環境情報学部准教授

塾員(1997環、2003政・メ博)。SFC4期生。1998-99年、米シカゴ・カブス所属選手。博士(学術)。12年より現職。専門は人間工学、スポーツ心理学、 運動学習と制御。

-

土屋 大洋(司会)(つちや もとひろ)

慶應義塾大学総合政策学部長、同教授

塾員(1994政、99政・メ博)。博士(政策・メディア)。国際大学助教授等を経て、2011年大学院政策・メディア研究科教授。19年より総合政策学部長。専門はサイバーセキュリティ、国際関係論。

SFCから世界が見える

土屋 今日は皆さん、お時間をいただきまして有り難うございます。SFCが開設されて今年で30年ということですが、今日は1期生から4期生としてSFCで学生として学んだ方々にお集まりいただきました。

SFCの創設時は国際化やグローバル化が言われ始めていた時でした。ここにいる皆さんは、林さんを除けば、帰国生ではありません。しかし、卒業後それぞれ海外に出て活躍されてきたので、世界で活躍するSFCという意味で何をやってこられたのかを伺いたいと思います。

今はコロナ禍で行けませんが、海外に出かけると、「SFC卒です」と言って声をかけてくる人がたくさんいます。今日はグローバル社会の見地からSFCの新しいおもしろさを発見できる座談会にできるといいなと思います。

まず、それぞれに学生時代をどう過ごされたかをお聞きしたいと思うのですが、吉浦さんはどんな感じでしたか。

吉浦 私は90年入学の1期生ですが、上級生がいないキャンパスで友達に誘われて一緒につくったサークル活動などをしながら、政治の分野に興味があったので、関連する講義を履修することが多かったです。SFCに来ると日本の向こうの世界の国が見えるんじゃないか、みたいな、なんとなくそういった期待がありました。

私は熊本の天草の出身で、海と山に囲まれた自然豊かなところで育ちました。高校時代は熊本市内の男子高の寮にいたのですが、2年生の時に受験雑誌でSFCの存在を初めて知って、そこに先進性や未来を感じて、ぜひ行きたいと思ったんですね。入学すると、本当に毎日刺激的で、先生方が示すいろいろな知見や新しい情報、ものの見方がおもしろくて、キャンパスにいるのが楽しかったです。

3年から草野厚先生の研究会に入りました。当時、草野先生はよくテレビにも出ていらしたので、田舎の親戚などもとても喜んでいました。3年の春学期は日本のODAを集中的に勉強して、夏休みに研究会でタイとバングラデシュの日本のODAのプロジェクトを視察に行きました。

その後は主にアメリカ議会と日米関係を中心に勉強し、修士課程まで草野研にずっとお世話になって、共同通信に入ったという経緯です。

土屋 共同通信でワシントンに行かれたのは希望されたのですか。

吉浦 そうです。やはり大学で勉強したことを仕事で生かしたいと思っていたので、アメリカ赴任は入社した時からの希望でした。政治部で結果を出せばチャンスが巡ってくるので、それを目指して取材活動をしていました。

幸運にも私は政治部で郵政選挙の時の小泉首相番を皮切りに、その後は関心を持つ外交と安全保障を長く担当させていただきました。それで2013年の夏からワシントンに行く機会をもらいました。国防総省と、オバマ政権の2期目にホワイトハウスを担当しました。

土屋 ねらい通りだったのですね。加藤さんはシカゴ・カブスのマイナーでプレーしたことがある野球選手ですが、学生時代はどんな感じだったんですか。

加藤 もともとテレビで早慶戦を見てから憧れを持ち、とにかく慶應の野球部に入りたかったんですね。

うちの高校の場合、皆、一般受験で大学に行くのですが、高校野球をやっていると本当に勉強している時間もなく、浪人だろうなと思っていました。慶應の野球部には夏に高校生のための学習会というのがあるんですね。他の大学だとセレクションと言って、そこで技術が認められればそのまま大学に入れるんですが、慶應はそれでは入れないので、入試対策の勉強を細かいところまで指導してくれました。

その時にAO入試という言葉を初めて聞きました。それまで知らなかったんですが、SFCというところがあってコンピューターができるという話でした。もともとコンピューターは好きだったんです。インターネットという言葉もまだなじみのない頃でしたが、ここに行けばおもしろいことができるかもしれない、と思ってSFCのAO入試を受けました。

ただ、AO入試は今もそうですが、それこそ甲子園で活躍した選手とか、後にプロで活躍するような有名な選手が受けにきます。これは受からないなと思っていたんですが、なんとか合格することができました。今考えると、単に野球とかスポーツの成績だけでなく、SFCで本当に何をやりたいか、これまで何をしてきたのか、を評価してもらったのかなと思います。

土屋 入学後は野球部で、主将だったわけですよね。

加藤 はい、上には高木大成さん(SFC卒、元西武)、下には高橋由伸君(元巨人)という2人のスター選手に挟まれた代だったので、この人たちと一緒に野球をやれるのはすごいことだなとずっと感じていました。

卒業する際、野球を続ける道もあったのですが、自分はSFCでやり残したことがあると考え、プログラミングの勉強をしようと思い、大学院に進みました。ちょうどイチロー選手が日本シリーズで野村ID野球に負けた頃だったので、これからデータ分析が進めばスポーツが変わるのではないかと思っていました。

ところが、共同研究をしていたデータ分析の会社の社長さんから「もったいないからアメリカでもう一度野球やってこい」と言われ、そこで自分の中でスイッチが入ってしまって、アメリカに渡ったんですね。それで、テニスの錦織君もいたフロリダのスポーツアカデミーを拠点に、マイナーのトライアウトを受け続けました。

最初はなかなか契約できなかったのですが、たまたまアカデミーにレオン・リーという、昔、日本のプロ野球で活躍していた方がシカゴ・カブスのスカウトとして視察に来ていて、「おまえ、日本人か、カブスだったら今すぐサインしてやるぞ」と言われました。本当にラッキーだったんですが、そのようにして運良くカブスのマイナーリーグで2年間プレーしました。

様々な学問分野に触れられるキャンパス

土屋 次に廣瀬さんはどのような学生時代だったんでしょうか。

廣瀬 とにかくSFCが楽しくて仕方がない4年間でした。そもそも、なぜSFCを選んだかと言いますと、高校時代は、ソ連でペレストロイカが進められ、同時に東欧革命がドミノ的に広がっていた時期だったのですが、それらの動きに大いに興味を掻き立てられていました。変動がなぜこんなに一気に広がるのだろうかと思ったんですね。

それを解明するには、国際政治だけじゃ分からない。どうやったらいいんだろうと思った時に、SFCというできたばかりのキャンパスがあり、そこだったら様々なことを総合的に勉強できそうだと思ったんです。当時は社会変動論や近代化論で著名な富永健一先生がいらして、この先生の下で、総合的に学べば私の疑問は解決できるかもと思ったところ、丁度AO入試があるのを知り、幸運なことに入学できました。

私も2期生で、校舎も建設中の部分が多いような状況でしたので、キャンパスをつくり上げていったという自負がありました。授業が楽しく、大学にいることが毎日刺激的で、SFCガイドという、ゲストの方に構内を案内するバイトをやったり、どっぷりSFCにつかった生活をしていました。

本当に多様な授業を取りました。富永健一先生の研究会の他にも梅垣理郎先生、藤井隆先生、伊藤陽一先生の研究会も聴講参加し、様々な分野の勉強をすることでやりたいことを突き詰めていきました。

実は大学入学から2週間後くらいに、ゴルバチョフの講演会に行くことができたんです。入学した翌日にSFCの掲示板の公募を見て、論文を提出し、慶應代表として参加させていただきました。お会いして握手もさせていただき、ものすごいオーラを感じました。

でも、その半年後には8月クーデターが起き、年末にはソ連が解体してしまった。それでソ連地域への興味が薄れてしまい、学部の後半では国際政治一般やアジアの変動にむしろ興味を持ったのですが、逆にそういうプロセスを経て、いろいろなことを学べたことが広く世界を見る素地をつくっていくことに役立ったと思っています。

土屋 林さんは中等部から塾高を出て、環境情報学部という経歴ですよね。

林 はい。私の家は曾祖父の代から慶應医学部だったのですね。なので、親戚中に慶應出身者がいて、父も台湾の大学の医学部を出たのですが、慶應病院に臨床留学医として入れてもらっていました。

私は台湾で小学4年までは育ったのですが、当時はニクソンショックや台湾(中華民国)の国連脱退の影響から大勢の台湾人が海外に子女を送り出していたのと、親は慶應の医学部に入れたかったので、小学4年の時に中学受験のため日本に来させられたんです。任天堂のファミコンが日本に出ていて、本人はただファミコンに魅せられただけですが、幸い中等部に入ることができました。

塾高でもプレッシャーをかけられて、医学部に入るために集中しなさいと部活にも入らせてもらえなかった。レガッタに憧れていたので本当は端艇部に入りたかったんですが、そのうち医学部に行くには成績が足りないことが見えてきたんです。

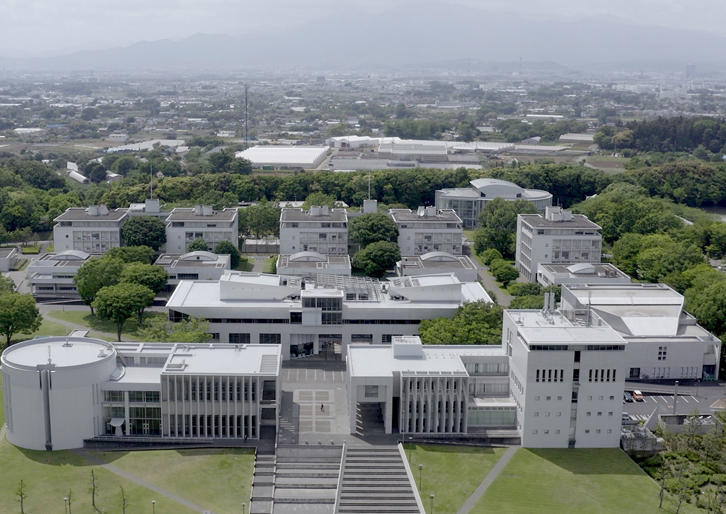

そうした時、私は藤沢に住んでいたので、帰宅するついでにSFCのキャンパス説明会に行ったら、当時の総合政策部長の加藤寛さんに「君たちは未来からの留学生だ」と言われた。まったく新しいカリキュラムで情報処理と外国語、フィールドワークなどの科目があって、自由に柔軟に自分たちで学問をつくっていけるからと。海外から入ってきた教授陣とキャンパスの最先端のコンピューターネットワークもあり、ほとんど海外の大学に行くような感覚なのだと言われて、これはすごいなとたちまち魅了されました。

土屋 入った後はどうでしたか。

林 実家も近かったので、もう最終バスまで入り浸りでメディアセンター(図書館)にいて、片っ端から好きな授業を環境、総合、関係なく取っていました。情報処理系の授業のほとんどに加え、田村次朗さんの国際法、草野厚さんの政治、竹中平蔵さんの経済、岡部光明さんの国際金融も取りました。もちろん村井純さんの授業も取りました。ゼミは冨田勝さんの生命科学系でした。とにかく、すべてスポンジのように吸収しました。

大学3年後半から4年には、花田光世さんがコーディネートされたコーネル大学と日本興業銀行主催のアントレプレナーシップも聴講しました。企業戦略やイノベーションの榊原清則さんの授業を聴講したり、あるいは自分のバックグラウンドは台湾なので、小島朋之さんの地域研究論のゼミも聴講させていただきました。そのようにして好奇心と知識欲を満たしていました。

今思えば、最先端のITと学問の枠を取り払った、10年、20年先の未来を仮想体験して想像力を膨らませることのできる環境でした。

2020年10月号

【特集:SFC創設30年】

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:「でも、だからSFC」

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:未来と過去の意味を編むこと

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:考え方を、考える

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:SFCで看護医療を学ぶことの意義

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:「ミネルバの森」がもたらした30周年の気づき、50周年への礎(いしずえ)

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:鴨池のワイルドサイドを歩け!

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:「科学と芸術の融合」OS

- 【特集:SFC創設30年】全員当事者キャンパス──学生として、職員として見たSFC

- 【特集:SFC創設30年】SFCの情報技術教育

- 【特集:SFC創設30年】看護医療学部から見たSFC

- 【特集:SFC創設30年】SFC「創造の共同体」──30年を超えて

- 【特集:SFC創設30年】これまでのSFC、これからのSFC

- 【特集:SFC創設30年】はじまりの終わり、終わりのはじまり

- 【特集:SFC創設30年】創設30年を迎えたSFC──新しい文明の先導を目指す

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

吉浦 寛仁(よしうら ひろと)

共同通信社政治部記者

塾員(1994総、96政・メ修)。SFC1期生。1996年共同通信入社。主に政治部を歩み、2013年から15年までワシントン特派員。外務省キャップなどを経て、19年より首相官邸キャップ。