【特集:SFC創設30年】

SFC「創造の共同体」──30年を超えて

2020/10/05

1.新キャンパス

藤沢に開設される予定の新学部に来ないかとお声がけをいただいたのは、1987年12月だった。当時、三田キャンパスには非常勤講師として出講していたが、翌年から新学部の準備会合にも出席することになった。現在の南別館の裏あたりにあった2階建てのプレハブの建物で、アゴラと呼ばれる集まりがあった。着任予定の教員たちが自分の研究を披瀝し、新学部での教育の抱負や夢を語った。外国語の教員は自動学習教材開発のための勉強に取り組んだ。外国語教員向けの説明会だったろうか、1988年7月26日のメモに、「新学部の基本理念は知識(knowledge)伝達志向から方法(knowing)発見志向の大学へ、アリストテレスのテオリア、プラクシス、ポイエーシスが形作る三角形から知の世界の融合へ」とある。そして迎えた1期生の入学試験、三田や日吉から移籍するスタッフだけでは足りなかったのか、他大学の専任教員だった私まで駆り出された。

この間、新キャンパスの建設も進んでいた。工事現場を一目見ようと、前年の秋に初めて藤沢市遠藤に足を運んだ。今の中高等部の南側の道から坂を上がっていくと、とても翌春には完成しそうもない工事中の建物が見えた。思わず4月までに間に合うのかと現場監督に聞くと、「できます!」と一蹴された。だが、この不躾な質問もそれほど的外れではなかったようだ。講義棟Ωの椅子の取り付けが終わったのは開校式当日の夜明け前だったという。

工事はその後も続いた。1年目までに完成したのは教室と研究室を兼ねたκ、ε、ι、οの4棟と、事務棟Α、Ω、それに1階に図書室と雨天体操場が入っていたΣ(生協購買部)のみ。キャンパスの真ん中はメディアセンターΜと大講義棟Θの巨大な建築現場だった。ΑとΩのある東側とκ、ε、ι、οのある西側は、ガリバー池(通称「鴨池」)の際の幅1メートルほどの仮設の小道で結ばれていた。教職員も学生も行き来するにはそこを通るしかない。1日に何度もすれ違ったから、自然に顔も覚えた。濃厚接触の毎日だった。

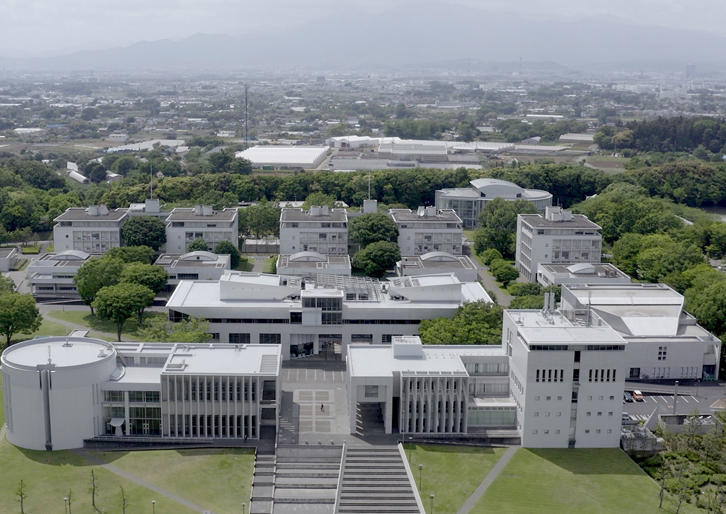

湘南藤沢キャンパス(SFC)は豊かな自然に恵まれている。1990年に総合政策学部、環境情報学部が、翌々年に中等部・高等部が開設された広大な敷地は、青い空の広さが印象的だ。2001年に設立された看護医療学部はこじんまりとした校舎が森に抱かれるようにして佇んでいる。大学院の政策・メディア研究科が前者に、健康マネジメント研究科が後者に置かれている。キャンパスの木々が若芽を吹く頃、三々五々鴨池の畔に集う若者たちの姿、祭りの締めくくりを飾る花火、色とりどりに染まるタロー坂の紅葉、とりわけ冬の晴れた日にゴルフ練習場を過ぎてキャンパスに向かう道路や、中等部・高等部の坂の下から真正面に見る富士の威容は何物にも替え難い。

校地はもとは里山で、一部は土地の人も足を踏み入れないような場所だった。三田で合格発表を見て歓喜した地方出身の学生が、翌日キャンパスを見に来て、自分の故郷よりも田舎だと知って泣いたという。野生動物の宝庫で、北門警備室の守衛さんたちが餌付けをしていたタヌキの慶ちゃん、ゲストハウスの近くでキジを見かけた同じ頃、ファカルティー・クラブでキジ丼が供されたのには、地産地消もここに極まったかと驚愕した。野生ではないが、周囲には牛小屋のある農家が多く、キャンパスができてから夜が明るくなったので、乳の出が悪くなったという話も聞いた。梅雨時や雲が低く垂れこめたときに発生する特有の臭いに、郷愁を感じる卒業生も少なくないに違いない。

思えば、新キャンパスの誕生は、バブル崩壊の直前、日本経済が最後の光芒を放っていた時期だった。「江ノ島の灯台の灯りは見えると思えば見える(が、実際にはどんなに目を凝らしても見えない)、バス専用レーンのあるガイドウェイバスが湘南台からSFCを経由して辻堂まで通る、新横浜と小田原の間に計画されている東海道新幹線の新駅がほど近いところにできる、厚木飛行場が民間に払い下げられれば、世界も目と鼻の先だ」。故加藤寛総合政策学部長(当時)一流のユーモアあふれるお話ではあったが、どれも未だに実現していない。1999年になって、各駅停車しか止まらなかった小田急線の湘南台駅に相鉄いずみ野線と横浜市営地下鉄が延伸され、東口と西口を結ぶ地下通路ができた。当初は湘南台駅からキャンパスに行く路線バスは遠藤で右折して笹久保を経由するしかなかったが、ゴルフ練習場から先の林が切り開かれて、キャンパスに向かってまっすぐ伸びる道路ができた。2005年には連接バスが導入され、地元の人たちとともに中学生、高校生、大学生が利用するバスの混雑が多少緩和された。

2.大学改革

草創期の教職員には大学改革を先導していた、いや、先頭を突っ走っていたという自負があったと思う。AO入試、授業評価、4月・9月入学、TA(ティーチングアシスタント)、SA(学生アシスタント)といった制度面でも、ワークステーションを利用した人工言語、発信型の自然言語の教育、必修の体育の登録システム、グループワークの導入などの教育方法の面でも、新しいことを数多く取り入れた。新しいことをやれば、当然仕事は増える。徹底的に議論をした。会議は増えるし、長くなる。侃々諤々どころか怒鳴り合いもあった。カリキュラム改革、大学院構想、外部による中間評価等々。難題に取り組みながら走り続けるしかなかった。最先端のキャンパスネットワークシステムを駆使して新しい制度を滞りなく回す事務職員たちは、目の回るような忙しさだった。ただでさえ人数が少ないのに、1人でいくつもの役回りをこなしていた。これは今でも変わっていない。

マスコミにもよく取り上げられ、大学改革の旗手と評価された。1年生しかいなかったから、教職員はみんな全身全霊をかけて学生の教育に取り組めた。研究会も大学院もなかったから研究よりは教育だった。草創期の教員が研究をしていなかったというわけではない。学部教育に専念できる環境に置かれていたのである。授業はもちろん、学生生活も含めて、とにかく教育に力を入れた。「補講」などという制度がないのに、自主的に学生を集めて補習をした。夜を徹して教材を作り、プログラムを組んだ。学生が来れば、夜遅くまで話を聞いた。研究室に寝泊まりする教員も少なくなく、「SFC未亡人」という言葉がささやかれるようになった。

見学者が絶えず、大学関係者はもちろん、企業、自治体、省庁等々、海外からの来客もあり、文字通り千客万来だった。外国語のインテンシブコースが画期的だからといって、泊まり込みで週4日の授業を全部参観していった人もいた。学生たちも授業参観には慣れていた。ドイツ語学校の年輩の女性の語学部長に、ある学生が習ったばかりの表現を使ってWie alt sind Sie?「おいくつですか」と質問してしまった。「日本の大学生はおとなしいと聞いていたのですが、積極的ですね」という感想は誉め言葉ではなく、皮肉だったのだろう。学び始めて間もない学生にそんな文を教えたほうに配慮が欠けていた。

先輩も後輩もいない1期生の相談相手は同期生か教職員だけである。サークルも学園祭もない、ないない尽くしの中からみんな自分たちで作っていった。七夕祭も秋祭も。当時はSFCだけではなく、あちこちの大学で私語が蔓延していた。学生たち自身が私語をやめようと立ち上がった。グループワークを行う授業が多かったからだろう、しばらくしたら、グループワークについてのグループワークをやる学生たちの研究グループが出てきた。近隣の小学校で外国につながる子どもたちを支援していた学生たちの提案で、日本人の子どもたちに異言語異文化を知ってもらおうというプロジェクトが生まれた。クリエイティヴな精神、「創造の共同体」としてのSFCの精神はそういうところから育っていったのだろう。それは今、たとえば、未来創造塾の敷地に学生たちが設計し、建設するStudent Built Campus にも受け継がれている。

学生と教職員の距離が近かった。TA、SAはもちろん、共同研究室には学生たちが四六時中出入りしていた。産官学の共同研究プロジェクトには当然のように学部生たちも加わった。プロジェクト型の研究や教育が進み、教員と学生の学び合いがあった。学部生を交通費の支給対象としない研究資金や、学部生には研究発表の権利がない学会がまだ少なくなかった頃である。明らかに時代を先取りしていたが、義塾には「半学半教」の精神があった。

就職活動が始まると、「先輩との付き合い方も知らない学生を、どこの企業が採るか」と言われた。「就活など必要ない。そのうち企業の方から採用にやってくる」という強気な発言もあった。実際はどちらでもなかったが、「未来からの留学生」にはわずか1、2年で転職する者や大学推薦の入社先をやめてしまう者が相次いで、しばしば非難された。だが、今では3年で離職する人が3人に1人の時代になっている。安定した終身雇用の職を得るのではなく、キャリアアップのために自分の腕を活かせる職を探したり、自分たちで起業することは普通のことになった。

2020年10月号

【特集:SFC創設30年】

- 【特集:SFC創設30年】座談会:グローバル社会を牽引するSFCへ

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:「でも、だからSFC」

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:未来と過去の意味を編むこと

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:考え方を、考える

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:SFCで看護医療を学ぶことの意義

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:「ミネルバの森」がもたらした30周年の気づき、50周年への礎(いしずえ)

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:鴨池のワイルドサイドを歩け!

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:「科学と芸術の融合」OS

- 【特集:SFC創設30年】全員当事者キャンパス──学生として、職員として見たSFC

- 【特集:SFC創設30年】SFCの情報技術教育

- 【特集:SFC創設30年】看護医療学部から見たSFC

- 【特集:SFC創設30年】これまでのSFC、これからのSFC

- 【特集:SFC創設30年】はじまりの終わり、終わりのはじまり

- 【特集:SFC創設30年】創設30年を迎えたSFC──新しい文明の先導を目指す

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

平高 史也 (ひらたか ふみや)

慶應義塾大学名誉教授