【特集:SFC創設30年】

これまでのSFC、これからのSFC

2020/10/05

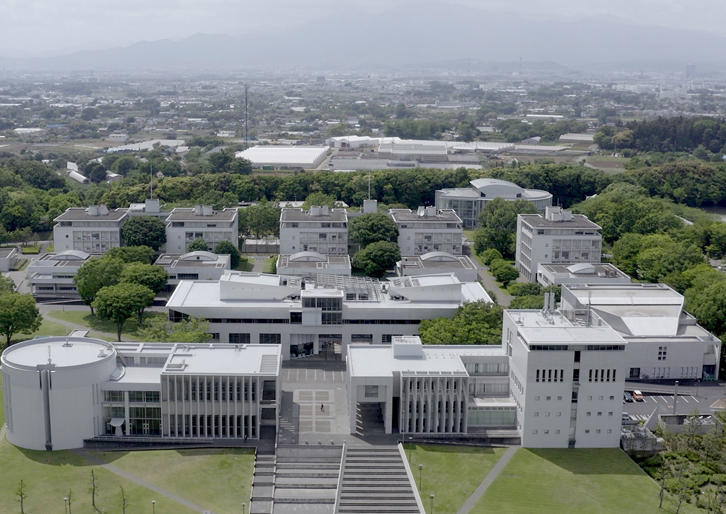

昨秋、政策・メディア研究科委員長に選ばれた直後、まずはSFC(湘南藤沢キャンパス)の簡単な年譜をつくった。タイムライン上に、いろいろな情報を書き加えてみる。いつ何が起きたのか、誰が何を決めたのか。少しずつ、「これまで」のSFCの輪郭が見えてくる。SFCは、総合政策学部、環境情報学部、看護医療学部の3学部、そして大学院政策・メディア研究科、健康マネジメント研究科の2研究科によって構成されている。いずれも、義塾の他学部・研究科に比べれば、その歴史は短い。それでも、2つの学部は創設から30年。平成とともに生まれ、時代の節目に向きあっている。ふり返るには、じゅうぶんに長い時間が経ったといえるだろう。

私たちは、設立当初よりSFCをつくってきた先輩たちから、何を引き継ぎ、何を変えてゆくのか。ここでは、おもに、創設30年をむかえる2つの学部に光を当てながら、「これまで」と「これから」について論じてみたい。

絶え間ない実験

SFCは、さまざまな観点から性格づけることができるが、私自身がつねづね魅力を感じているのは「実験する精神」である。それは、まさにSFC自体がそうであったように、「ないものはつくる」という態度に表れている。SFCの気風といってよい。そのことは、カリキュラムの変遷を見れば確認できるはずだ。年譜をつくりながら、学部のカリキュラムが何度も改訂をくり返してきたことにあらためて気づく。

現在の学部のカリキュラムは、創設時から数えると7代目となる。標準的には4年をかけて学部を卒業するのだから、30年間で7回というペースは、やや慌ただしいようにも見える。単純に考えれば、あるカリキュラムの元で学生たちが巣立つのを見届ける前から、次のカリキュラムを準備していることになるからだ。やや変則的な時期もあるが、学部長が交代するタイミングと呼応するように、カリキュラム改訂がおこなわれてきた。

学生たちのふるまいは、短期的には学期ごとに評価され、その成果をふまえてカリキュラムを評価する。現行の仕組みを維持しながら、その先を考えるというやり方は、いささか面倒ではあるが、少しでも改善の余地があれば、迷うことなく変える工夫をして、すぐにでも試してみようということだ。そのスピード感は、大切だ。1人ひとりの教員が、それぞれの教授法にこだわりを持ちつつ、より望ましい学習環境を実現することに情熱を注いでいるのもたしかだ。

いっぽう、大学生活をとおして何が培われ、学生たちがどのような人物として成長してゆくのか、その道程にカリキュラムが直結していると考えるならば、カリキュラムの価値は、中長期的な観点からふり返ることも重要である。その意味では、30年を経て、ようやくSFCのカリキュラムを評価する段階に来たといってもよい。総合政策学部、環境情報学部の2学部を併せると、およそ2万5千人の卒業生がいる。第1期生は、そろそろ50歳を目前にしている。卒業生を輩出したばかりの頃は、SFCで身につけた新しい価値観と、旧来の組織文化との狭間でストレスを生んでいたとも聞く。少しずつ、そして着実にSFCの価値が理解され、社会に行き渡るようになり、さまざまな場面で、卒業生たちの活躍を耳にするようになった。SFCでの学生生活を経て慶應義塾に就職し、職員としてキャンパスを支えている卒業生も少なくない。異動しながらいくつかのキャンパスで勤務し、SFCの個性を、義塾全体へと広げてゆく役目を担っている。また、後述するように、多くの卒業生がSFCの教員となって、カリキュラムづくりに深くかかわる立場になっている。

新型コロナウイルスの感染拡大にともなって、ややペースダウンしているものの、いま私たちは、次のカリキュラムに向けて改訂の準備をすすめている。窮屈な毎日を強いられていても、「実験する精神」が消えることはない。むしろ、この状況下で気づいたことを、カリキュラムのみならず、SFCそのものを再考する機会として前向きにとらえている。

「問題解決」から「関係変革」へ

この30年、カリキュラムを下支えしてきたのは、「問題発見・問題解決」というキーワードだ。既存の学問の体系によらず、自らの問いや目の前にある状況を理解することこそが、私たちの知的探究を活性化する。「問題」ありきで発想すれば、必然的に学際的・複合的なアプローチを志すことになる。もちろん、段階的・体系的に身につけていくべき知識はあるが、「問題」への関心に応じて学び方も能動的に編成されることが望ましい。私たちは、知識の体系化を重視しながらも、できるかぎり柔軟な学習環境を設計するという難しい課題に向き合う。意見が分かれる場面も少なくない。たびたびのカリキュラム改訂は、その実現を目指した試みが、くり返されているからだ。

「問題発見・問題解決」への志向は、おのずと異分野の研究者どうしを結びつけることにもなる。それは、総合政策学部、環境情報学部がそれぞれの個性を尊重しながら「双子の学部」として、つねに相補的な関係を保ってきたことからもうかがえる。私たちの生活の諸側面にかかわる「問題」に向き合うことで、社会とのつながりは強化され、起業や社会活動への意識を高めている。このように、SFCは、社会の動向、学問の方法、さらには学び方にいたるまで、「全体として」設計されている。

そしていま、私たちはこの「問題発見・問題解決」への志向を、とらえなおす時期にきている。私たちは、「問題」そのものが多様化・複雑化し、さらに「問題」へのアプローチ方法もめまぐるしく変化を続けているという状況下にある。自然災害、大規模システムの破綻など、予期せぬ形で外部環境は変容を続ける。本格的な高齢化社会をむかえ、さまざまな制度や仕組みの見直しがせまられている。直近では新型コロナウイルスの感染拡大によって、この数か月は、私たちの移動が著しく制限されながらも、モノと情報だけが自在に流通するという、これまでに体験したことのない社会生活のなかにいる。

言うまでもなく、この30年間で、地球規模での相互依存関係が強化されてきた。遠い国での出来事が、当初はちいさなことのように見えていても、やがて予見しえない形で、私たちの身近なところに影響がおよんでくる。ある「問題」に対応できたように見えても、すぐにあらたな「問題」が立ち現れる。むしろ変化こそが「常態」であり、私たちが「問題解決」と呼んできたのは、一時的な均衡状態にすぎないことを実感するようになった。

つまり、私たちは「問題とともに生きる(生きている)」のである。「これから」は、「問題解決」を目指すだけではなく、絶え間なく変化し続ける状況を理解し、人と人、人とモノ、モノとモノとの関係がどのように組み替えられていくかについて考えなければならない。それは、「関係変革」とも呼ぶべき課題である。さまざまな方法を駆使して状況をとらえ、その都度「適切」だと思われる判断をする。私たちのコミュニケーションや表現にかかわる感性を、さらに開拓していくことが求められている。

2020年10月号

【特集:SFC創設30年】

- 【特集:SFC創設30年】座談会:グローバル社会を牽引するSFCへ

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:「でも、だからSFC」

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:未来と過去の意味を編むこと

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:考え方を、考える

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:SFCで看護医療を学ぶことの意義

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:「ミネルバの森」がもたらした30周年の気づき、50周年への礎(いしずえ)

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:鴨池のワイルドサイドを歩け!

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:「科学と芸術の融合」OS

- 【特集:SFC創設30年】全員当事者キャンパス──学生として、職員として見たSFC

- 【特集:SFC創設30年】SFCの情報技術教育

- 【特集:SFC創設30年】看護医療学部から見たSFC

- 【特集:SFC創設30年】SFC「創造の共同体」──30年を超えて

- 【特集:SFC創設30年】はじまりの終わり、終わりのはじまり

- 【特集:SFC創設30年】創設30年を迎えたSFC──新しい文明の先導を目指す

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

加藤 文俊(かとう ふみとし)

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長、環境情報学部教授