【特集:SFC創設30年】

はじまりの終わり、終わりのはじまり

2020/10/05

SFC開設30周年を迎えるにあたり、「SFCのこれまで、SFCのこれから」をテーマに執筆のご依頼をいただいた。このテーマを私なりに咀嚼していく中で「はじまりの終わり、終わりのはじまり」という言葉がでてきた。私は学者としては半人前、美術家としても半人前という立場で、首尾一貫とした論考を到底書き得ない存在なのだが、せっかくいただいた機会でもあるので、恥を承知で思うところを文章にしてみた。

はじまりの終わり

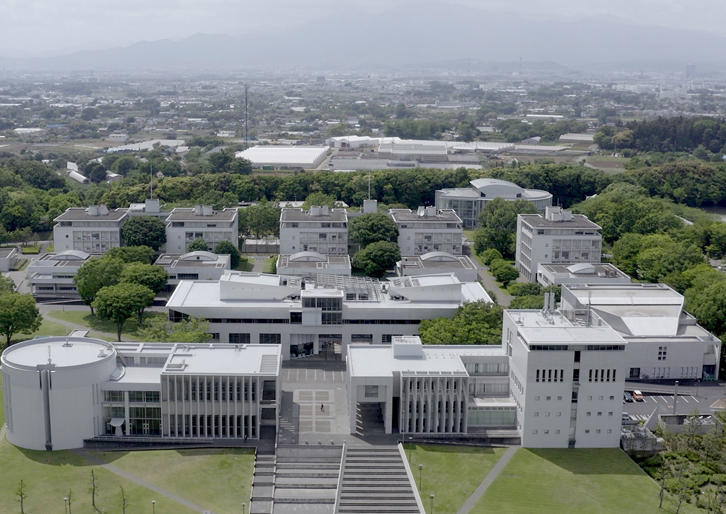

SFCは「はじまりの終わり」を迎えようとしている。1990年に開設されたSFCは怒濤の勢いで日本の教育と研究を変えていった。インターネット文明とグローバル化を前提とした情報環境と多言語教育、24時間キャンパス、分野横断型の研究、授業評価システム、教員と学生の共創による授業運営、AO入試。現在は当たり前となった多くの試みがSFCから生まれ、日本全体に普及していった。

その中で、もっとも大きな貢献は未来をつくる人材の育成だった。残念なことに卒業生が社会に出はじめた1994年からしばらくの間は「すぐに会社をやめる」「組織に順応しない」「使いづらい」との評判を耳にすることが多かった。しかし、それから25年ほど経ち、多くのSFCの卒業生が社会の重要なポジションを占めていることは世間の知るところだ。今になって思えば、古色蒼然とした企業が新しいビジョンと能力をもった若者をうまく使いきれなかったのであり、卒業生がそのような化石のような組織(失礼)をすぐに退職しようと思ったのも当然のことである。飛び出した若者たちは様々な場所で新しい会社をつくった。クックパッド、楽天、Spiber、Sansan、Takram、コロプラ、GREE、カヤックなどなど枚挙にいとまがない。今や、情報通信、デザイン、バイオなどの領域で、SFCの卒業生の存在感は圧倒的である。

これは一例に過ぎないが、多くの卒業生の活躍により、SFCが掲げたビジョンは社会に普及し、慶應義塾の内部にも浸透し、様々なシステムは情報化・グローバル化を成し遂げようとしている。情報政策、新規産業育成、国防、教育政策などを進める中枢にも多くのSFCの研究者やOB・OGが関わっており、かつて藤沢市の片田舎で始まった挑戦は、いまや国家を動かすまでに至った。

ここまでが「はじまりの終わり」。1つの物語はハッピーエンドを迎えようとしている。日本のインターネットの父と呼ばれる村井純教授が昨年度をもって環境情報学部を定年退職されたことは象徴的だ(現在は慶應義塾所属の教授)。石川忠雄元塾長が音頭をとってはじまった大学改革は、SFCの開設30年を経てその目的をほぼ達成し、終わりを迎えようとしている。

これは多くのSFC関連書籍にも書かれている内容なので、世間に共有されているSFCの物語といってよいだろう。SFC関係者も自らの存在をそう認識している、いわばSFCのアイデンティティだろう。しかし、現状認識をする際には、自ら認識している部分だけをとりあげても、それは不十分であり、不誠実であり、全体像は浮かび上がらない。自らが認めたくない面、さらに無意識的に認めることを避けて識閾(しきいき)の奥底に押し込めていることにも光をあてなければならない。

終わりのはじまり

そこで出てくるのが「終わりのはじまり」という認識である。この言葉はとても曖昧で解釈に多様性がある。その曖昧さや多義性にのって、今後のSFCのシナリオはいくつも生まれる。

すぐに浮かぶのは、これから30年かけてゆっくりと終わっていくという解釈だ。これまでの30年間でSFCは安定化した。自然物も人工物もあらゆる系は安定に向かう傾向がある。SFCも例外ではない。この状態を維持することを目的化すること、つまりシステムの安定を目的とすることが、もっとも楽な方法だ。

これはSFCの精神にとっては死を意味する。社会の先導者たるを欲するSFCは、常に挑戦してきた。挑戦には失敗がつきもので、程度の差はあるが、それは安定した運営と矛盾する。小さなリスクを早期に発見して潰す。大きな意思決定は安定した方向に振る。データ、経験、理性に基づいて、安定重視の意思決定をし続けると、いつの間にか社会の水位がSFCを追い越し、他大学との差別化ができなくなり、普通の大学になっていく(現在の我が国の状況はこのような意思決定の積み重ねの結果なのだとも思う)。

SFCのスピリットが死ぬとは、普通の学部になるということだ。慶應義塾の学部の1つとして延命を図り、情報化した社会の中で自らをスタンダードとしてポジショニングすることだ。教員でも学生でも職員でも、SFCのメンバーは常に独立自尊、自我作古の精神で、アウェーの道を歩んできた。世の中のスタンダードとして生きることは、この精神を置き去りにして、先人の業績の上にあぐらをかいて、余生を生きることである。

先輩方がこれまでなし遂げてきたことがあまりにも大きく、その上、安定してイノベーティブな人材を生み出すシステムも作り出したので、それを守ることに躍起になる。保守的になる。レピュテーションリスクといった言葉を気にしはじめる。学部長として運営に携わることで、この傾向がとても強いことに気がついた。

繰り返しになるが、安定化の流れが生まれるのは当然のことなので、SFCとてその流れを避けることはできないし、そのような志向をもった個人が悪いのではない。だが、その流れをよしとしない人、SFCスピリッツに満ちた教職員や学生もまだまだ多い。安定化の大きな流れに全力で抗うことはできる。どこまで抗うのか、どのように抗うのか。

ちょっと過激なことを言えば、30年も生き残らずに、20数年で終わりになっていれば、SFCは伝説になっていたのかもしれない。たとえが少々偏っているかもしれないが、伝説に残るミュージシャンの多くは27歳で人生の幕を閉じている。ジミ・ヘンドリクス、ジャニス・ジョプリン、ジム・モリソン、カート・コバーン、等々。ヘルシーになってミネラル・ウォーター片手に還暦や古希を祝うロック・ミュージシャンが増えているが、そんなもの全然魅力がないではないか。

卒業生もそんなSFCは見たくないだろうし、魂が死ぬくらいなら、破滅するくらいにラディカルに活動して、伝説になればよかったのかもしれない。少々過激な話になったので、ここで一呼吸して、「終わりのはじまり」を別の角度からの解釈を考えてみたい。

2020年10月号

【特集:SFC創設30年】

- 【特集:SFC創設30年】座談会:グローバル社会を牽引するSFCへ

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:「でも、だからSFC」

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:未来と過去の意味を編むこと

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:考え方を、考える

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:SFCで看護医療を学ぶことの意義

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:「ミネルバの森」がもたらした30周年の気づき、50周年への礎(いしずえ)

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:鴨池のワイルドサイドを歩け!

- 【特集:SFC創設30年】SFCとわたし:「科学と芸術の融合」OS

- 【特集:SFC創設30年】全員当事者キャンパス──学生として、職員として見たSFC

- 【特集:SFC創設30年】SFCの情報技術教育

- 【特集:SFC創設30年】看護医療学部から見たSFC

- 【特集:SFC創設30年】SFC「創造の共同体」──30年を超えて

- 【特集:SFC創設30年】これまでのSFC、これからのSFC

- 【特集:SFC創設30年】創設30年を迎えたSFC──新しい文明の先導を目指す

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

脇田 玲(わきた あきら)

慶應義塾大学環境情報学部長