【特集:新・読書論】

座談会:AI時代に古典を読む

2020/05/11

-

-

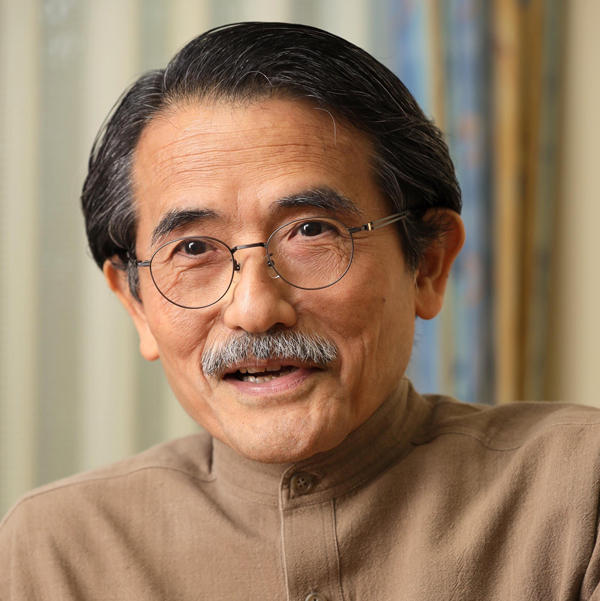

林 望(はやし のぞむ)

作家、書誌学者

塾員(1972文、77文博)。東横学園短大助教授、ケンブリッジ大学客員教授、東京藝術大学助教授等歴任。専門は日本書誌学・国文学。主著に『イギリスはおいしい』『ケンブリッジ大学所蔵和漢古書総合目録』『謹訳源氏物語』『謹訳平家物語』等。

-

駒井 稔(こまい みのる)

光文文化財団常務理事、「光文社古典新訳文庫」創刊編集長

塾員(1979文)。大学卒業後光文社入社。広告部を経て、1981年「週刊宝石」創刊に参加。97年翻訳編集部に異動し、2004年編集長。2006年「古典新訳文庫」を創刊。10年にわたり編集長を務めた。著書に『いま、息をしている言葉で。──「光文社古典新訳文庫」誕生秘話』。

-

小平 麻衣子(司会)(おだいら まいこ)

慶應義塾大学文学部教授

塾員(1990文、97文博)。専門は近代日本文学。文学博士。埼玉大学助教授、日本大学教授等を経て2016年より現職。著書に『夢みる教養──文系女性のための知的生き方史』『『文藝首都』──公器としての同人誌』(編著)等。

普遍的な面白さ

小平 今日は「新・読書論」という特集の中で「AI時代に古典を読む」というタイトルで座談会を行いたいと思います。現在、ご承知のとおり新型コロナウイルスで思いもかけない状況になっていますが、ここでは通常と同じ心を残した座談会にしたいと思っております。

私は近代日本文学を専攻しておりまして、古典と言われるような明治期の文章なども対象にしていますが、一般的に「古典」と言われるものには苦手意識が働くような気がします。今日は、どのような読み方で古典を面白く読んでいらっしゃるのか皆さんにお聞きしたいと思っています。

最初に、これが実は結論になってしまうかもしれませんが、「古典とは何か」ということについて、お考えのところをお聞かせ願えればと思います。

古いというだけでは古典ではありませんね。林さんは、例えば「デカンショ」(デカルト、カント、ショーペンハウエル)のような旧制高校的な教養は重要ではなく、『源氏物語』などは、くり返し読んで面白いということを、ご著書でお書きだったと思います。逆に駒井さんは「デカンショ」も古典新訳文庫のラインアップとして取り上げていますね。まずは林さんいかがでしょうか。

林 高校時代、一番嫌いな科目は現代国語だったんですよ。僕の高校時代は左翼運動の盛んな時代で、現代国語の先生がイデオロギー的に偏ったことをしきりと言いまして全然、面白くなかった。それに対して、自分で『平家物語』なんかを読んでみると、「ああ、これは面白いな」と思ったんですね。

現代文学は別に嫌いではなかったのです。その頃は三島由紀夫だとか安部公房だといった皆が読むものは人並みに読んでおり、それは面白いのだけれど、どうも授業でやる現代国語は大嫌いでした。それで古文に生きがいを見出していたという感じで、古典に寄り付くようになった最初のきっかけなんです。

やはり古典というのは、失われた作品もたくさんある中で、昔から今まで、どの時代にも面白いと思われるからこそ、読み継がれてきたわけです。どの時代の人が読んでも面白い、つまり不易(ふえき)の、言いかえれば普遍的な面白さがあったということです。

読むにつれて、「ああ、そうそう、そうだよなあ」ということが感じられて、今ではすっかり古典文学しか読まないという頑固おやじになってしまったんですが……(笑)。

小平 駒井さんは、日本だけではなくて、広い世界の中から選書をなさっていますね。

駒井 僕の世代で言うと、今、お話にも出た三島由紀夫や澁澤龍彦の影響で、サド、バタイユ、ジャン・ジュネという3人の作家が、高校生ぐらいからものすごく大きな人気を得ていました。それで、何て言うんでしょうね、少し「とがった」ものを読みたいような感じがしていました。

同時に上の世代、いわゆる全共闘世代の人たちが、いい意味でも悪い意味でも古典的な教養主義の中で、「古典は必ず読むべきだよ」と言ってくれました。だけど読んでもなかなか理解が行き届かないなという感じをずっと持っていたんですね。

いま林さんがおっしゃったように古典は素晴らしいものだ、と僕の世代ぐらいまでは思い、実際に一生懸命、高校から大学にかけてそれなりに読んだのですが、なかなか心に響いてこない。何か心の中に自分として納得できるような読み方ができないなという気持ちがずっとありました。

ところが、21世紀になって、「新訳」という流れが出てきた時に、日本の『源氏物語』なども含めてですが、もう少し自由に古典の読書ができるのではないかと感じました。つまり古典を読むことが「偉い」ことではなく、普通の読書になるのではないかという兆しが生まれてきた。そこで、もう一度、読み始めたんです。

それで、自分も翻訳という仕事に携わりながら、何が分からなかったのか、ということを明らかにして古典作品に近づいていったのが、僕と古典との付き合い方なんですね。

「日本文学」との出会い

小平 キャンベルさんは、日本の教育課程ではないところから、お読みになっていらっしゃいます。

キャンベル 私は国語として日本語と向き合って学習したのではなく、日本語として学んだわけで、国文学ではなく日本文学という1つのパラダイム、概念枠を持って読み進めてきたように思います。

10代前半に両親の仕事の都合でパリやイギリスにもいたような育ちで、多様な言語環境の中にいたこともあり、駒井さんの言葉を借りると、大学に入ってから、ちょっと「とがった」ことをやりたいとは思いました。

今考えますと、アメリカと日本では若干、時差があったように思います。大学に入った頃は、アメリカでも学生運動は収束しており、むしろ私は非常に微妙な、そういったことに共感できない世代です。1975年にベトナム戦争が収束し、そこから3年ぐらいで私は20歳を迎えるわけですが、私の世代は少しだけ上の世代と断絶のようなものができていたように思います。

だから私の場合、「とがった」というのは、何か権威があるものに対して、それに盾突くというようなことではないんです。当時はフーコーとかデリダとか文学理論がたいへん盛んで、様々な古今東西の文学を、等距離から新しい理論を使ったアプローチがされていました。高校の終わりぐらいから、そういった理論の文献を読むうちに、日本の文学もあるのだと知ったんですね。

ちょうどサイデンステッカー氏の『源氏物語』の英語での新訳が1976年に出たところでした。アーサー・ウェイリーの『源氏物語』の英訳(1921~1933年)以降の新しい翻訳です。19歳の時だったと思いますが、買って読み通しました。

それからアイヴァン・モリスの『枕草子』の訳などいろいろなものを雑多に読んでいったのです。私は何かそこに権威があるとか、古典という枠組みとして、あまり意識することはなかった。ただ、それが18世紀の啓蒙時代以降の様々な言説を相対化させるというか、それとはかなり異なる語り方の情景であったり、情動的な世界であるということを感じ取ったように思います。

私はそのように近代以前の日本文学を最初は翻訳(英訳)を通して読みました。ある意味、フランスやイギリス、ドイツ、あるいは19世紀のロシア文学に、ある対角線を描くものとしてあり得るのではないかと思い、すごく面白いと思ったわけです。

日本古典をできるだけ早く英訳ではなく、原文で読めるようにと、日本語を学習し始めて2年目ぐらいから、古語の授業を受け始めました。これはまさに「語り方」なのだと思いました。間接話法と直接話法とか、英語のように分析的で、非常に文節がはっきりしているような言葉とは異なるトーンの「談話の文法」というものがあることに気づき、非常に面白いなと思って入っていきました。

だから、私は日本の風土ですとか、日本語が面白いとかジャポニスム的にエキゾティックだから面白いということではなく、自分が立っている地平を見直すきっかけとして日本の古典を読み始めたのですね。

2020年5月号

【特集:新・読書論】

- 【特集:新・読書論】「大正知識人」としての小泉信三/武藤 秀太郎

- 【特集:新・読書論】読書論の現在──教育の中の読書/山梨 あや

- 【特集:新・読書論】経験としての読書──環境から見る本の未来/柴野 京子

- 【特集:新・読書論】「完全な読書」が消える未来?/佐藤 卓己

- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉電子書籍の現在と未来/松井 康子

- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉❝読書会❞という読書のかたち/瀧井 朝世

- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉周辺部を読む「古典」/橋本 陽介

- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉人類の智慧の宝物庫/藤谷 道夫

- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉検索時代にリアルな本との出会いの場を作る/幅 允孝

- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉古典と現在の狭間で/堀 茂樹

- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉古典との対話/阿川 尚之

- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉とっぴな楽しみ/湯川 豊

- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉子どもと❝本のたのしみ❞を分かち合う/松岡 享子

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

ロバート キャンベル(Robert Campbell)

日本文学研究者、国文学研究資料館長

ニューヨーク市生まれ。カリフォルニア大学バークレー校卒業。ハーバード大学大学院東アジア言語文化学科博士課程修了。文学博士。1985年来日。東京大学大学院総合文化研究科教授等を経て、2017年より現職。専門は近世・近代日本文学。著書に『井上陽水英訳詞集』『漢文小説集』(編著)等。