【特集:がんと社会】

座談会:がん医療と患者を支える社会のあり方とは

2025/07/07

-

-

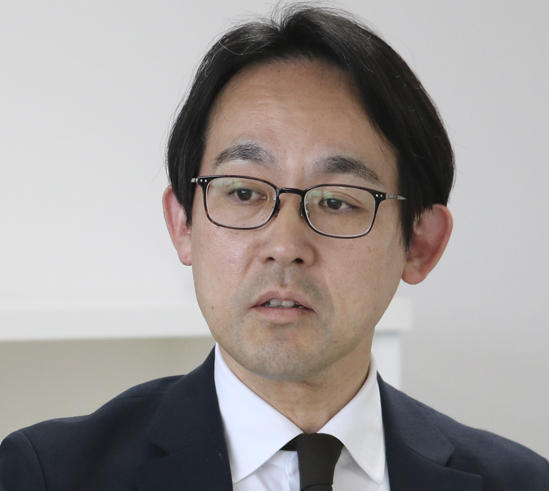

古元 重和(こもと しげかず)

北海道大学大学院医学研究院教授

塾員(1997医)。1998年厚生労働省入省。2020年~21年同省健康局がん・疾病対策課課長。老人局老人保健課課長を経て2024年より現職。博士(医学)。専門は医療政策、社会保障等。

-

鈴木 美穂(すずき みほ)

認定NPO法人マギーズ東京共同代表理事

塾員(2006法)。大学卒業後、日本テレビ入社。記者として活動する2008年に乳がんを発症。株式会社Smart Opinion CCO。PMDA運営評議会委員、NHK番組放送審議会委員など兼任。

-

竹内 麻理(たけうち まり)

慶應義塾大学病院緩和ケアセンターセンター長

塾員(1995理工、97医修、2012医博)。2003年島根医科大学卒業。08年より緩和ケアセンター勤務。21年より現職。日本緩和医療学会専門医・指導医、日本精神神経学会精神科専門医・指導医。博士(医学)。専門は精神腫瘍学。

-

秋山 美紀(司会)(あきやま みき)

慶應義塾大学環境情報学部教授

塾員(1991政、2005政・メ博)。専門は健康・医療のコミュニケーション。07年鶴岡にがん情報ステーション「からだ館」を開設。08年ステージⅣのがんを経験。NPO法人日本がんサバイバーシップネットワーク副代表理事。

患者・家族から見た社会とのつながり

秋山 今日は「がんと社会」というテーマで、皆様とお話ししていきたいと思います。がんが「死と隣り合わせ」というイメージは、昔に比べてずいぶん薄れてきました。もちろん怖い病気ではあるのですが、誰でもかかる可能性があり、早期に治療したら完治して元の生活に戻れる、あるいはがんと共存しながら長く生活できる、というイメージが近年定着してきたと思います。

また、政策面で言えば、2006年にがん対策基本法が成立して以来、がん対策推進基本計画が5、6年に一度閣議決定され、重点分野が次々と国から示されてきました。それに基づいて各都道府県が施策を立案・実施することで、均てん化(全国どこでも質の高い医療を受けられること)も進んできたと思います。

その一方で、患者の視点、あるいは医療を提供する現場の視点から見ると、まだまだ足りないと思うこともあるかと思いますし、行政、政策立案の立場で課題を感じていることもあると思います。

まず最初に、自己紹介とがんに関して今抱いている問題意識を、村本さんからお話しいただければと思います。

村本 私は今60歳なのですが、2011年、今から14年前に頸部食道がんの再発手術で声帯を含めて喉頭を全摘しました。その後、食道発声法を習得して発声をしています。

サッポロビールでは、人事部門の経験がキャリアの3分の2で、再発手術をした際は人事総務部長だったのですが、今は、いわゆる専門職に転換しています。

社内では、両立支援制度の推進にも携わっており、2019年にがん経験者の社内コミュニティを「Can Stars」という名称で立ち上げて運営しています。またこれまで厚生労働省のがん対策推進協議会の委員を始めとする機会を頂戴したり、その他、国立がん研究センターを退職された高橋都先生が立ち上げた、NPO法人日本がんサバイバーシップネットワークで、秋山さんと一緒に副代表理事をしています。

問題意識ですが、がん発見から社会復帰に至るプロセスでも、まだいろいろな課題はあると思います。今回のテーマである「がんと社会」という観点では、「社会のあり方とは何なんだろう」と考えた時、社会は様々な仕組みやシステムで構成されていると見ることもできる一方で、社会というのは人との人のつながりでできている、と見ることもできると思うのです。

その際、患者・家族というものを中心に置いた時、患者・家族と医療者の間の関係がどうなのかという視点が、1つあると思います。もう1つ、患者・家族と、働く職場を含めて周囲の人との関係はどうなのか、ということが2つ目の切り口です。

医療者とがん患者・家族のコミュニケーションを考えると、患者・家族にとっては特に主治医の先生は忙しくて偉い人だという思い込みから、言いたいことを十分に言えているのか。そもそもこんなことは主治医に言うことではないのではないかと、控えてしまっていることもあるのかと思います。すると医療者側がいかに患者・家族に主体的に働きかけ、支援するかが1つの課題だと思っています。

さらに、国や行政、医療者にとっては、がん治療やがんとの共生は重要な目標ですが、患者・家族にとっては、それは実は手段に過ぎない。患者・家族にとっては、大切な人と共に生きていく、大切なことと共に生きていくことが大目的・大目標です。そのための手段が治療や、がんとの共生に過ぎないので、このあたりをどう擦り合わせていくか。そこが私は、患者側と医療者の間では重要かなと思っています。

職場を含めた周囲の人との関わりですが、やはり、人によってがんに対する認識の違いがあります。がんになったら働けないのではないか、といった思い込みがまだまだ残っていたり、無理はさせられないという雰囲気の中で、居心地が悪くなることもあるので、そのあたりは擦り合わせをしないといけない。私どもが会社でやっている、がん経験者の社内コミュニティも、自分たちの体験や思いを発信していくことで、そうした擦り合わせをできればと思っております。

正しい情報へのアクセスという課題

古元 私は、塾医学部を1997年に卒業し、研修医を経て、厚生労働省に入り、約25年間、医療行政を担当してきました。

がんに関しては2020年から21年にかけて、がん疾病対策課長をさせていただきました。当時、コロナの真っ最中で、コロナ対策本部の業務も兼ねながらという大変さもありましたが、ちょうど第3期のがん対策基本計画の評価を行っている時期で、大変やりがいのある仕事でした。そして昨年の8月から北海道大学で医学部の学生の教育に関わっております。

初めに秋山さんがおっしゃったように、政策的には、がん対策基本計画のフレームの中で、2つの大きな成果が得られていると思っています。1つは拠点病院が整備され、治療の成績が向上して、がんの死亡率や5年生存率が向上したことは明らかな成果だと思います。もう1つは、「病気の治療」に着目していたがんへの対応が、「生活を支える」という視点での進化をしてきていること。様々なステークホルダーが力をあわせることで、政策も進化してきた、と言えます。

一方、課題はいくつかありまして、私なりに3つ挙げるとすれば、1つは、がんを取り巻く正しい情報に、患者やその家族がきちんと適切にアクセスできているのかということです。

2つ目は、がんの医療提供体制です。ご多分に漏れず、医療現場は人手不足が大変なことになっていて、均てん化だけでなく集約化が必要です。私は本当に高度な医療については集約化するなど、少しメリハリをつけていく必要があるのではないかと見ています。

3つ目はがん検診の受診率の向上と精度管理です。これはやはりまだ改善の余地ありと思っています。

24歳での発症

鈴木 私は2006年に塾の法学部を卒業し、新卒で日本テレビに入社しました。そして駆け出しの記者として忙しくしていた2008年5月に、24歳でステージⅢの乳がんが見つかりました。

その時は目の前が真っ暗になりました。それまで元気が取り柄で生きていて、初めての大きな病気が乳がんでした。家族にも祖父母の代まで含めても誰一人がんになった人はおらず、家族中、大きく動揺しました。いくつかの病院を回った中で、私には言わなかったのですが家族に5年生存率が2.9%だと言ったお医者さんがいました。

家族と残された時間を大切に過ごさなくてはと、母と妹は仕事を辞め、バンコクに単身赴任中だった父は帰国して、私を皆で支えてくれました。

私も、もう死ぬのだと思ったので、がんの治療よりも精神的な混乱のほうが、闘病中大変だったのではないかと思うほどです。

とは言え、治療も大変で、8カ月休職して手術、抗がん剤、放射線、ホルモン治療、分子標的薬と、標準治療のフルコースとも言える治療をして、復帰しました。今、古元さんもおっしゃいましたが、当時は記者で、正しい情報を取材して発信する立場の私でさえ混乱する情報が溢れていたことが、とても課題に感じました。不安になる情報にばかりたどり着いて眠れなかった日もありましたし、宗教や新しい治療法を勧められて、何を信じていいかわからなくなっていたこともありました。

秋山 本当に様々な情報が溢れていますからね。

鈴木 そこで、病気が落ち着いた後、最初に立ち上げたのが若年性、AYA世代(Adolescent and Young Adult)のがん患者のための団体「STAND UP!!」です。がんと共に生きていくための希望となる情報提供に特化したものを作ろうと、最初は若くしてがんになった人向けのフリーペーパーを発行することから始めました。当時、SNSやブログでも、顔出し、実名での体験談はほとんど見つけられませんでした。テレビでも、がんになった人はモザイクをかけて声を変えて出すような時代で、病院の冊子でも体験談は「A子さん(30代)」とあって実感が湧かなかったです。

ですので、若くしてがんになっても、その後も道を一生懸命生きている人たちがいるよ、という情報だけでも伝えられたらと思い、始めたのです。そうしたら、仲間がどんどん集まってきて、2008年から毎年1号出し、今、16号目が出ています。AYA世代の団体の中では日本で一番大きな団体になったと思います。

そして次に、自分ががんになった時に、治療の選択やがんと共にどう生きていけばいいかなど悩むことが多かったので、何かあった時に相談できる仲間にいつでも会えるような場所が欲しいと思い、自分で家を買って、そういう場所をボランティアで作ろうと準備していたのです。

するとたまたま、STAND UP!!のファウンダーとして呼んでいただいた国際学会で、「あなたのやりたいことはマギーズに近いから、英国のマギーズセンターを見たほうがいい」と言われました。調べてみると、とてもおしゃれな建築が出てきて、これが全部チャリティで、利用は全部無料とあり、こんなのがあったらそれはいいなと。しかも私がやりたかったようなワークショップ的な集まりもあれば、ドロップインでいつでもがんの専門家に相談できる。これは私が思い描いていたものよりも、一歩先をいっているなと。

秋山 それが現在の「マギーズ東京」の立ち上げにつながったのですね。

鈴木 そうです。そこで帰って来てすぐに、いつかマギーズを作りたいと発信されていた看護師の秋山正子さんを訪ね、会ったその日に「一緒に作りませんか?」と言いました。運営をはじめ、今、8年目になります。私自身は医療者ではないので、「私に会いたい」と言ってくださる方がいたら同席する形なのですが、毎回、話を聞いてると、また課題が集まってくるような場所です。

2025年7月号

【特集:がんと社会】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

村本 高史(むらもと たかし)

サッポロビール株式会社人事総務部プランニングディレクター

1987年サッポロビール入社。2009年に頸部食道がんを発症。11年再発し喉頭を全摘。がん経験者の社内コミュニティ「Can Stars」を立上げる。NPO法人日本がんサバイバーシップネットワーク副代表理事。