【特集:がんと社会】

藤澤 大介:2040年を見すえたがん医療のゆくえ

2025/07/04

これまでのがん医療施策

わが国のがん医療は、2006年に制定されたがん対策基本法の下、少なくも6年ごとに改訂されるがん対策推進計画に基づいて、がん予防・がん医療・がんとの共生の各分野で推進されてきた。

これまでのがん政策は、基本的に均てん化を主眼に進められてきたといえる。すなわち、がん診療連携拠点病院を中心として、手術・化学・放射線療法に始まり、相談支援、緩和ケア、支持療法、リハビリテーション、サバイバーシップ支援(アピアランスケア、就労との両立支援など)、ゲノム医療にいたるまで、地域格差をなくし、「日本全国どこでも同じ医療を受けられる」ことを目指して来た*1。

2040年問題と新たな地域医療構想

わが国で今後さらに加速すると予測される高齢化と生産年齢人口減少、いわゆる「2040年問題」は、医療の方向性に大きな影響を与えている。

2024年12月に取りまとめられた新たな地域医療構想における議論*2では、人口動態を踏まえて、また、持続可能な医療従事者の働き方を考慮して、地域の実情に応じて、「治す医療」を担う医療機関と、「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確にし、医療機関を連携・再編・集約化していくことが重要であるとされた。急性期拠点機能を担う医療機関においては、手術や救急医療等の医療資源を多く要する症例を集約化した医療提供を行う、とされた。

がん医療を取り巻く状況の見通し

高齢化はがん医療にも影響を及ぼす。がんの罹患率は年齢が上がるにつれて上昇するが、併存疾患などに伴う治療の忍容性の低下や、積極的治療に関する価値観の変化などにより、85歳以上のがん患者における手術・化学・放射線治療の実施割合は低下する。

また、患者年齢によらず、外来がん患者数は増加し、入院がん患者数は減少している。入院がん患者数の減少は平均在院日数の短縮が要因として考えられる。今後も、医療需要の変化や低侵襲治療の増加等により、入院がん患者数のさらなる減少が見込まれる。

がん医療の均てん化を目指して、全国に461カ所の拠点病院等が創設・整備されてきたが、拠点病院等が存在しない空白のがん医療圏が、2024年4月時点で全国に56カ所存在しており、今後、そのような空白のがん医療圏における人口は全国平均よりもさらに大きく減少し、入院がん患者数はさらに減少すると予想される。

集約化に舵を切るがん医療政策

2023年に公表された第4期がん対策推進基本計画には、医療提供体制について、「(前略)……地域の実情に応じ、均てん化を推進するとともに、持続可能ながん医療の提供に向け、拠点病院等の役割分担を踏まえた集約化を推進する」と述べられている。

2025年3月に開催された"がん診療提供体制のあり方に関する検討会"では、「第4期がん対策推進基本計画を踏まえ、都道府県は、2040年を見据えた持続可能ながん医療の提供に向け、地域の実情に応じた拠点病院等の役割分担を行う必要がある*3」と述べ、集約化に取り組む医療として、

1.医療需給の観点から、

①医療需要が多い一方で医療提供体制は必ずしも充足していない医療

②医療資源の散在により医療需要と医療提供体制のアンバランスが生じる可能性がある医療

③医療提供体制は充足しているが、医療需要が少ないため、非効率な医療提供体制となる医療

2.医療技術の観点から、

①新規モダリティまたは標準化されているとは言えない高度な医療

②特殊な設備等を必要とする医療

を候補例に挙げた。

がん医療の集約化は、診療の質担保の観点からも有益である。手術療法や放射線療法について、症例数が多い施設のほうが治療成績が良いというデータが、複数のがん種で報告されている。

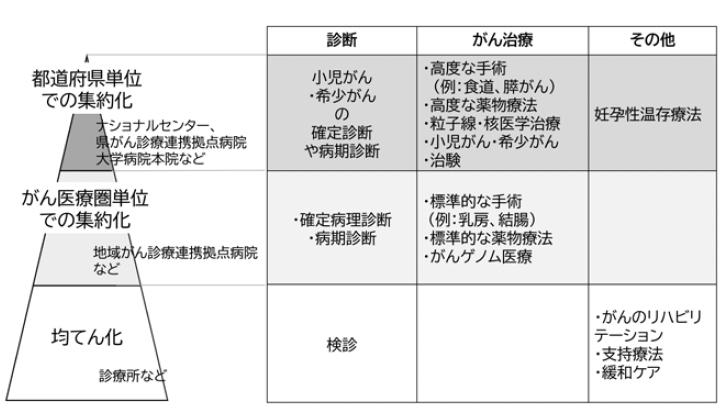

集約化の対象となる具体的な候補としては、小児がんや希少がんなど、頻度が少ない疾患の診断や治療、食道がんや膵がんなどの高度な手術、高度な薬物療法、粒子線・核医学治療など特殊な設備を必要とする医療、妊孕性温存療法など頻度が少なく専門技能を必要とする介入などが挙げられる(図1)。

なお、各地域で、どのような医療をどの医療機関に集約化していくかは、各都道府県のがん診療連携協議会において協議することとされている。

2025年7月号

【特集:がんと社会】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

藤澤 大介(ふじさわ だいすけ)

国立がん研究センターがん対策研究所がん医療支援部部長・塾員