【特集:時事新報と日本のジャーナリズム】

座談会:時事新報から考えるメディアのあるべき姿

2025/04/07

-

-

對馬 好一(つしま よしかず)

元産経新聞記者、元サンケイ総合印刷代表取締役社長

塾員(1976政)。大学卒業後、産経新聞社入社。政治部記者、労組委員長、首相官邸キャップ、政治部次長等を歴任。資金部長、札幌支局長、産経新聞印刷取締役も務める。現在、三田体育会会長。

-

尾高 泉(おだか いずみ)

元日本新聞博物館館長、日本NIE学会常任理事

塾員(1987法)。大学卒業後、日本新聞協会入職。企画開発部長、新聞教育文化部長、日本新聞博物館館長、事務局次長を務め、2024年夏定年退職。現在は「教育とメディア」分野でアドバイザー等を務める。

-

松尾 理也(まつお みちや)

大阪芸術大学短期大学部メディア・芸術学科教授

塾員(1988文)。大学卒業後、産経新聞社入社。ニューヨーク支局長等を歴任。2021年京都大学大学院教育学研究科修了。博士(教育学)。専門はメディア史、ジャーナリズム論。著書に『大阪時事新報の研究』等。

-

都倉 武之(司会)(とくら たけゆき)

慶應義塾福澤研究センター教授

塾員(2002政、07法博)。福澤諭吉記念慶應義塾史展示館副館長。慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所所員。25年より現職。専門は近代日本政治史。著書に『メディアとしての福澤諭吉』(近刊)。

『時事新報』とのかかわり

都倉 実際に新聞は発行していなかったものの、約70年にわたり産経新聞社に経営を委任した形で存続していた時事新報社が、昨年解散を決議し、本年清算を完了しました。

福澤諭吉が1882(明治15)年に創刊した『時事新報』は、戦前一度1936(昭和11)年に解散、戦後復刊しますが、1955(昭和30)年に産経新聞東京版と合同し(題号を一時『産経時事』とする)、その後、題号から"時事"の字が消えてからも株式会社組織が長く存続していました。今日はこの機会に、時事新報が日本の新聞ジャーナリズムに果たした役割をあらためて考えていきたいと思います。

まず最初に、「私と『時事新報』」ということで、皆さんそれぞれと時事新報とのかかわりを伺えればと思います。對馬さんは長く産経の記者でいらして、さらに、時事新報社の最後の処理に当たって監査役をされていた上に、御先祖が、時事新報にかかわっていらっしゃったということですね。

對馬 都倉さんが冒頭言われた通り、このたび時事新報社が解散ということになりました。私は時事新報社の最後の監査役でこの2月の最後の株主総会まで務めました。営業していない会社では商標権を維持できないことから、『時事新報』などの商標権は産業経済新聞社(産経新聞社)に譲渡し、今後、産経新聞社の一事業として『産経新聞』の紙面などに活用することになります。解散のもう1つの理由としては、社会情勢の変化で、株主である上場企業が政策保有株を手放す流れが加速していたこともあります。

私は産経新聞の記者でしたが、曾祖父の對馬健之助が明治元年、正確に言うと慶応4年1月生まれで17歳頃に青森県南津軽郡富木舘村(現藤崎町)というところから上京し、慶應義塾に入ったんですね。そして2年ぐらい福澤先生のもとで勉強し、卒業後、時事新報に入社します。時事新報社ができて2、3年くらいの頃です。

その後、明治31年に大隈内閣の農商務相の秘書官を兼務しますが、時事新報の記者を続けました。編集局長もやったらしく、さらに弟の對馬機(き)も編集局長をやっています。

健之助は、それから『大阪毎日(大毎)』に移ります。時事新報から大阪毎日に行った記者はたくさんいるとのことです。そして、健之助の三男の對馬好武(よしたけ)が毎日新聞の経済部長や毎日映画社の社長をやった記者になるのです。そのような縁があるものですから、最後に監査役を頼まれたのかもしれません。

実はその前に、私はサンケイ総合印刷という会社の社長をやったのですが、その前身の時事印刷所という会社が、産経時事の最後の印刷をした会社で時事新報も印刷していました。だから、いろいろな縁が実はあります。

都倉 単に御先祖が、ということ以上にいろいろな御縁があるのですね。

では、続いて松尾さんお願いします。

松尾 私は慶應大学文学部卒業後、産経新聞大阪本社に入りました。「でもしか記者」などという言葉がありますが、私もそうでした。東京にあこがれて兵庫県から上京したのですが、事情があって「帰ってこい」ということになり、「記者にでもなるか」と産経新聞大阪本社に入社しました。つまり、出発からして一歩脇道に逸れたところから始まったような感じでした。

脇道というのは、東京に対する大阪とか、あるいは「朝毎読」に対する産経という意味です。メインストリームからは、一歩退いている。その位置取りが私のその後の人生や、新聞社を退職しての研究の視点にも投影されているように感じています。

産経時代、自分の働いている新聞が時事新報の流れを汲んでいるということを何となく誇りに感じていたのですが、といっても実態は何も知りませんでした。

『大阪時事新報』のことも知らなかったんですが、その後、私は産経を辞めて研究者を志し、大阪時事を題材に論文を書きました。そして、それを見た古巣の大阪産経から、創業者の前田久吉について連載をしてくれないかとの依頼を受け、それをまとめて『前田久吉、産経新聞と東京タワーを作った大阪人』という本を上梓しました。この前田久吉も時事新報にとって重要な関係者で、1936年に時事と『東京日日新聞』の合同を行った人物です。

大阪時事新報、あるいは前田久吉の系譜をたどる中で、研究のキーワードとしてしばしば使わせていただいたのが「二流」、あるいは「負け組」という言葉でした。

「二流とは何事だ」とお叱りを受けるかもしれませんが、二流というのは一流、つまり売れているというわけではないけれど品格は持っているという理解です。あえてそこから敷衍して、「自由の感覚」みたいな含意でも私は使っています。

福澤自身も明治の官尊民卑の社会においては、権力側あるいはトップランナーというわけではなく、やはり在野の存在であり、二流と言えないこともないだろうと思います。挑戦者であり、アンチ・エスタブリッシュメントだった。そこから生まれた自由さ、身軽さ、あるいは反骨精神に非常に惹かれるところがありますし、時事新報あるいは大阪時事新報の本質はそこにあった、あるいはあるべきだったと私は考えています。

時事新報から拡がる人脈

都倉 日本のメディアの歴史においてのある意味「二流だった誇り」ということですね。「立ち位置」をどう評価するかは、時事新報にとっては非常に重要なことだと思います。

では、尾高さんはいかがですか。

尾高 私は法学部法律学科で小林節先生の憲法のゼミに学び、民主主義を維持する報道の自由を守りたいと大真面目に考え、日本新聞協会事務局に入りました。2017年秋から6年半、新聞博物館の館長を務め、昨夏、定年退職し、「教育とメディア」をつなぐ活動を各方面の方々と始めたところです。

新聞博物館の所蔵する時事新報の資料は、本紙・号外を除いても、双六、地図、書画、漫画等の附録、写真、写真ニュース、宣伝用のチラシ・看板・半被(はっぴ)、主催事業の入場券など890件あり、このほか板倉卓造関連が70件あります。

自由民権運動の激化で新聞が政党機関紙化するなか、独立不羈を掲げて今の報道新聞の形を作ったことや、存立基盤を経済活動に求め、新聞広告分野を推進した功績は大きい。明治、大正、昭和を通じて最大の指導的言論機関だったことや事業規模の大きさを知って関心を持ち、福澤諭吉記念文明塾17期でも学びました。

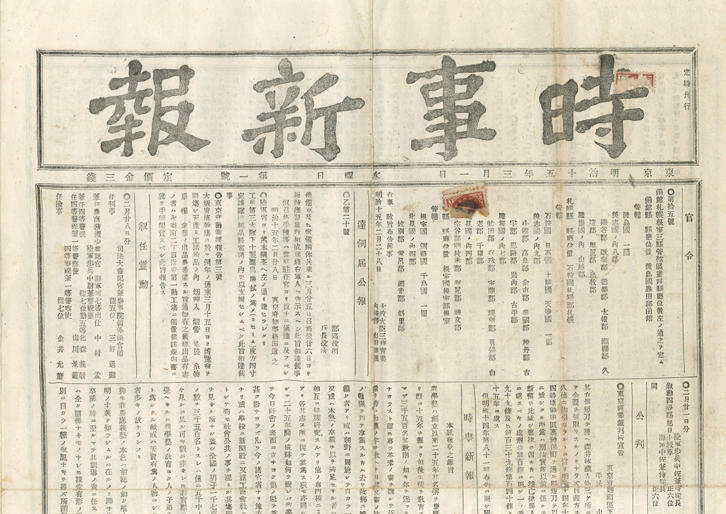

2019年に改修した常設展示には、明治15年の創刊号のほか、同38年の日露戦争号外(「大阪時事」)、大正10年の伊藤正徳、後藤武男による「日英同盟廃棄と四国協定成立」の国際的スクープ、附録の日曜別冊「時事漫画」(同11年)も展示しています。

戦前5大紙の中で、時事新報の発行はなくなったとはいえ、他紙の関係者とのつながりが作用していることに注目してきました。例えば、東京日日新聞から大毎、毎日新聞への系譜には、時事新報の大相撲優勝力士写真掲額、日本音楽コンクールが継承され、大毎を全国紙にした本山彦一は、時事新報にいました。

また、『婦人之友』と自由学園を創った羽仁もと子・吉一夫妻は、報知新聞の記者でしたが、もと子の弟の松岡正男は、慶應蹴球部創設期のメンバーで大毎の編集顧問から時事新報会長になりました。1907年当時、吉一と共に青年のための教養雑誌『青年之友』を刊行しています。

ジャパンタイムズの創刊120周年企画展も新聞博物館で開きました。同紙は、福澤の縁戚・山田季治らが、福澤の助言を受けて創った新聞です。山田らの故郷である鳥取大学から、視察をお受けしたこともあります。

時事新報の4つの区分

都倉 単に新聞界における福澤、時事新報の意味だけではなく、その存在がどう他に影響していったかというところも、やはり面白いところだと思います。

では、次に有山さんお願いします。

有山 私が時事新報に注目しているのは、福澤らが時事新報について自覚的に高級紙、いわゆるクオリティ・ペーパーをつくろうとしたと思うからです。福澤や慶應の関係者が「クオリティ・ペーパー」という言葉を使ったかどうかはわかりませんが、そういう意識があったことは明らかで、先ほどの松尾さんの言い方をすると、二流紙は朝日、毎日なのです(笑)。

クオリティ・ペーパーは『時事新報』であり、陸羯南の新聞『日本』であり、徳富蘇峰の『国民新聞』です。これら一流の新聞はステータスも高く、社会からも尊敬されていた。

しかも、時事新報は、高級な新聞としてある程度まで成功した。少なくとも1930年代まで高級な新聞として持続できた。それは非常に稀なことで、『日本』は、日露戦争後には売却されてしまいます。

あるいは、蘇峰の国民新聞は、日露戦争後、「これからは量の時代に入った」といち早く転向し、大衆的な通俗な新聞になった。高級な新聞としては維持できなかったのですね。

その後、一時的に東京日日新聞が加藤高明の所有になった時、イギリスの『ザ・タイムズ』を模倣したと言われている。でも、やはりそれも成功しなくて東京日日は毎日新聞の所有になる。ほとんどが失敗してしまうのです。

ところが、時事新報だけはその後も一応、高級な新聞として維持できていた。日本の社会でなぜイギリスにあるようなクオリティ・ペーパーが成立しなかったのかは、日本の社会の構造や政治の仕組み、政治意識に非常に関わってくる問題だと思いますが、そのことを考える上で時事新報は非常に重要なのです。

少し、時事新報の戦前のあり方について時期を分けて説明すると、私は大きく考えて、昭和11(1936)年に解散し、題号が東京日日に預けられるまで、4つぐらいに時期区分できると思います。

1つは、創刊から福澤が健在の時期ですね。この間にあった重要なことはもちろん日清戦争です。2番目の時期は、福澤没(1901年)後から日露戦争後、1905年ぐらいまで。この時期の時事新報は経営的にも安定し、社会的評価も非常に高い。

3つ目の時期が日露戦争後から関東大震災(1923年)で、ほぼ大正時代に当たりますが、いわゆる社会が、「民衆的傾向」と言われる時期に入ってくる。そこでそれまでは高いプレステージにあった時事新報は相対化されてしまうのですね。そして、朝日と毎日が膨張してくる。しかもその時期に時事は大阪に進出する。大阪時事新報は1905年創刊ですね。

4番目の時期は、関東大震災後です。大震災で決定的な打撃を受け、その後は朝日、毎日の量的拡大に対抗することができない。値引き、景品付き販売、あるいは非売といって販売店に自分たちの新聞以外の新聞を売らせないようにするという販売方法が大規模に行われる。この結果、時事の経営は悪化の一途をたどっていき、最後に解散となるわけです。

2025年4月号

【特集:時事新報と日本のジャーナリズム】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

有山 輝雄(ありやま てるお)

メディア史研究者

1967年東京大学文学部国史学科卒業。72年同大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。専門は近代日本メディア史。成城大学教授、東京経済大学教授等を歴任。著書に『近代日本メディア史Ⅰ・Ⅱ』等。