【特集:防災とコミュニケーション】

座談会:自然災害に備える"ことば"のちから

2024/12/04

-

-

矢島 学(やじま まなぶ)

日本テレビアナウンサー(兼)報道局員

1995年明治大学文学部卒業。同年日本テレビ入社。『NNNストレイトニュース』キャスター。気象庁記者クラブ所属。『日テレNEWS24』での解説など、防災報道の現場に長く携わる。

-

齋藤 秀彦(さいとう ひでひこ)

慶應義塾横浜初等部主事、同教諭

塾員(1991経、99経管研修)。株式会社ユナイテッドアローズ執行役員を経て、慶應義塾幼稚舎教諭。2013年より横浜初等部教諭。23年より主事。福澤研究センター所員。

-

宮本 佳明(みやもと よしあき)

慶應義塾大学環境情報学部准教授

塾員(2006理工)。2011年京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻修了。博士(理学)。専門は気象学、主に台風の物理的メカニズムを研究。気象予報士。

-

大木 聖子(司会)(おおき さとこ)

慶應義塾大学環境情報学部准教授

2001年北海道大学理学部地球惑星科学科卒業、06年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。理学博士。東京大学地震研究所助教を経て13年より現職。専門は地震学、災害情報、防災教育等。

阪神・淡路からの防災教育のあゆみ

大木 今日はお集まりいただき有り難うございます。来年2025年の1月に阪神・淡路大震災から30年、そして記憶に新しい能登半島地震からも、ちょうど1年という節目を迎えます。また、日本は毎年のように台風・豪雨被害にも見舞われています。そこで防災教育とコミュニケーションについて、この30年の進化やこれからの課題を皆様と討議していきたいと思います。

1つ目のテーマは、防災教育とリスク・コミュニケーションの話です。最初に私から導入のお話を少しさせていただきます。

伊勢湾台風(1959年)などからの教訓もあり、かつては防災というとハードウェアの整備とされてきました。この台風をきっかけに法律が整備され、川をコンクリートで固める護岸工事や防潮堤の建設など、大きな施設を造ることに焦点が当たっていました。

その後、日本は高度経済成長を迎えましたが、たまたまその期間、大きな地震や台風もなく、あたかも自然災害を抑えられたのか、と皆が思ってしまったところがあります。

そして1995年に阪神・淡路大震災が起き、6,434名の方が亡くなるという甚大な震災が起きてしまったわけです。

そこから建築の耐震基準が重要だということで耐震化が進み、また防災教育も進んできました。東日本大震災(2011年)以降に防災教育が進展したと思われていますが、実際には阪神・淡路大震災で防災教育の重要性が大きく打ち出されています。しかし、当時は地域的に偏りのある形でしか推進されず、神戸や静岡、三陸地方などを除いて全国的な動きにはなりませんでした。

やがて日本の財政状況から、ハードウェアの整備からソフトへと徐々に重点がシフトしていきます。また、阪神・淡路以降、平成・令和時代は地震災害が頻繁に起こるようになりました。中越地震(2004年)、中越沖地震(2007年)、東日本大震災、熊本地震(2016年)、複数の能登半島地震(2024年他)等が起きています。

東日本大震災を学校安全の視点で見ると、学校管理下で起きた地震という特徴があります。学校をやっている時間に起きた大地震は、ケースとしてはそう多くありません。ご記憶の通り、岩手県釜石市をはじめとした三陸地域の多くの学校の判断や、それとは対照的となってしまった大川小学校の事例があったことから、一気に防災教育が学校の中に持ち込まれて進んでいきました。

文部科学省のこの10年のレビューを見ると、防災教育の現状は地域差ではなく、やると決めて真剣にやった学校と、なんとなく従来通りにしてきた学校との間に大きな差が出てきています。

土佐清水市の防災教育

大木 その中で、土佐清水市は東日本大震災後にあらたに想定された津波被害がとても大きくなり、2011年までは15mの想定だったのが、2012年の内閣府の新想定では倍以上の34mになってしまいました。土佐清水市からお声掛けいただいたのはその頃でしたね。ちょうど私がSFCに来た2013年度から土佐清水にて防災に関わる教育をさせていただいています。

岡田さん、今まで行ってきたことを課題も含めてお話しいただけますか。

岡田 おっしゃったように、東日本大震災を受けて、高知県では南海トラフ地震に備える機運が高まりました。それまで市の防災に関しての所管課は総務課だったのが、2013年に独立した防災に特化した機関として危機管理課を構え、積極的に防災に努めてきています。私はその立ち上げメンバーで、その時から大木さんに指導いただき、もう12年になります。

危機管理課では「想定外をなくす」を合言葉にハードの整備を1つの軸とする一方、住民の防災意識の向上のため、防災教育というソフトを両輪で進めてきました。そこに大木さんの力を借りて、市内の小中学校で、防災教育を積極的に進めてもらっています。

研修会が終わった後、大木さんと一杯飲んで話した時によく出てきたのが「この子どもたちが大人になった時、土佐清水市は変わります」という言葉です。

2013年から市内の各小中学校で防災教育が始まりましたが、特に2017年から市内の清水中学校で、自分が災害に遭遇することを「自分ごと」として考えることを目指して「防災小説」を使った教育が始まりました。南海トラフ地震に遭遇した自分たちを仮定して描いた寸劇を発表したところ、「これはいい」ということで、翌年からも継続して実践されています。

防災小説は必ずハッピーエンド(明るい未来の創造)で終わるようにしています。これは本当にいいことだと思います。まだ起こっていない未来をよりリアルに想像し、それを800字の物語にすると、そこには発生した時の匂いや、景色が灰色に見えたりといった、子どもなりの感性が入って、すごくいい学びになっています。

清水中の国語教諭が携わってくれて、「防災小説」がより文章としてすぐれたものになり、行政機関としては私が入り、防災の知識の種まきをしました。研究機関は慶應義塾から大木さんと大木研の学生に入っていただいて、アンケート作成や、効果の確認と全国への発信をしていただきました。

「防災小説」の実践と普及

岡田 「防災小説」を組み立てる前にまず教職員への研修をしました。子どもに防災の大事さを伝える先生のために、危機管理課が出向き、土佐清水市の被害想定について勉強会をしました。その後に各クラスに防災リーダーを設置していただき、夏休みに防災研修会という名の下に避難所運営ゲームHUGに取り組み、避難所になることをイメージしてもらいました。

そして、清水中を避難所として運営するに当たって、どんな係が要るのだろうと子どもたちが議論しました。子どもたちの発想はすごいもので、ゴミや汚物が出てくるので穴掘り係が要ると、スペシャルな係ができました。実際にこの子たちは校庭に穴を掘る経験をし、汗をかきながら勉強しました。

一方、防災を学んだ中学生が自身の出身校の小学校に出向いて出前授業をするという発想が出て、「防災の伝道師」という名の下に、子どもたちが教えるということをしました。

「防災小説」は中学生のキャリア教育にもなりました。その創作に携わった子が「将来は医者になりたい」「看護師になりたい」「耐震の強い家を造りたい」と考えるようになり、それが本当に良かったなと思っています。それを大木さんが検証して全国に発信してくれて、2019年に文部科学大臣賞をいただくことができました。

2021年からは、「防災小説」に取り組んでいる全国の各学校をつないで「全国『防災小説』交流会」に発展し、内閣府防災担当による「防災教育新時代の実現」という提言の中に入れていただきました。高知県の田舎から始まった「防災小説」が1つの教育モデルになったかなと思います。

私事になりますが、私の息子は聴覚障害があり、全く音が聞こえませんが、小さい時からのトレーニングによって人工内耳を着けていれば音を聞くことが可能です。そして障害を持つ子どもの目線から書いた「防災小説」を中学校2年生の時に書き、それを題材にして大木研が研究してくれました。

また、「防災小説」が育んだ副産物として、都会に住んでいるSFCの学生が、台風や地震が土佐清水市にあると、心配して私にLINEをくれます。都会でも土佐清水を思う人が育ったことに本当に感謝しています。

大木 有り難うございます。土佐清水は東京からの時間距離が一番遠いと言われる市で日帰りができないので、必ず飲み会がセットになります。飲み会は前向きに物事が決まるからいい場所だと清水の方はよくおっしゃっていました(笑)。

「防災小説」の取り組みには、取材という形で一度、矢島さんに来ていただきました。その時「矢島さんも書いてください」と私が申し上げたら、オンエア後に本当に書いてくださり、清水中に送ってくださいましたね。

矢島 はい。6年前の2018年に、土佐清水の中学生の防災小説の取り組みを日本テレビのニュース番組で紹介するため現地にお邪魔した際、大木さんから促され、私も防災小説を書きました。想定は、南海トラフ巨大地震が起きて、私が東京のスタジオから伝えるというものでした。土佐清水上空に報道のヘリが到着したものの、アナウンサーが搭乗していないので、東京の私が実況するという小説でした。

実は、今年8月8日の日向灘の地震で南海トラフ地震臨時情報が出た時、私は実際にスタジオで対応をしたのですが、まさに報道ヘリが土佐清水の空撮映像を送ってきたのです。そこで、東京のスタジオにいた私は「画面の空撮は土佐清水です。非常に防災意識の高い港町です。津波注意報が出ているので、漁船を港に係留して海から離れているようです」と実況しました。

大木 そうだったのですね。今初めて知って、ドキドキしました。

2024年12月号

【特集:防災とコミュニケーション】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

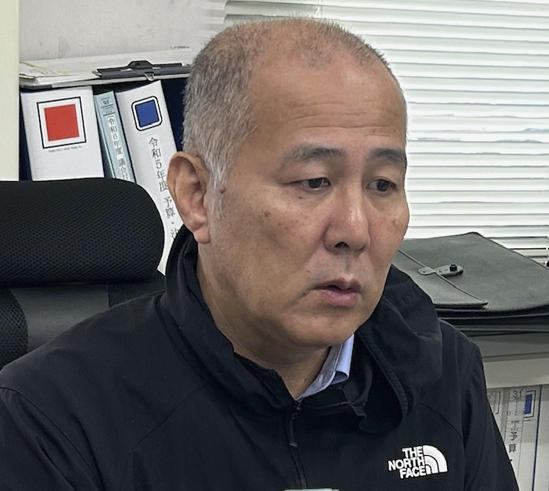

岡田 哲治(おかだ てつじ)

土佐清水市危機管理課課長

2013年土佐清水市に危機管理課ができ、係長として設立にかかわり、大木聖子研究室とともに同市で「防災小説」など防災教育を実践。農林水産課、福祉事務所を経て、本年4月より危機管理課課長に着任。