【特集:慶應義塾の国際交流】

大串 尚代:慶應義塾の国際化の現状

2024/10/07

1890年に慶應義塾が大学部を開設した際、福澤諭吉は当時のハーバード大学総長であるチャールズ・W・エリオットに協力を依頼し、同氏の推薦によって3名の主任教師を慶應に迎えている。さらに、福澤は1899年に教員の海外留学制度を設け、義塾の人員を海外に赴かせると同時に、外国人留学生の受け入れも積極的に行っていた。このように、慶應義塾は大学部創設当初から国際交流を重視し、その豊かな交流によってこそ教育や研究が発展していくことを認識していたといえよう。 本稿では、国際センターを中心としつつ、各学部・研究科、関連するセンターにおける状況を見ていくことで本塾における国際化の現状について概観していきたい。

国際センターの設立

『回顧と展望──慶應義塾大学国際センター設立20周年記念』(1984年)によれば、現在の本塾における国際交流は、第2次世界大戦終了直後から始まっていたとされる。1945年9月にGHQによって日吉校舎が接収されたことはよく知られているが、その校舎返還交渉が戦後の本塾における「国際交流」の始まりであったと、同書は説明している。現在の国際センターの起源をたどると、もともとは1947年に日吉キャンパスの校舎返還事業のために設置された「渉外室」に行き着く。返還後にそれが「外事部」へと変わり、そこから1962年の国際センター設立へと、繋がるのである。

本塾において正式な学生交換プログラムが始まったのは1972年、アメリカのウエスタンミシガン大学とのプログラムが開始されたときのことである。以来半世紀以上を経て、現在ではブラウン大学、ダートマス大学、ジョージタウン大学を始め、キングス・カレッジ・ロンドン、エジンバラ大学、パリ政治学院、ベルリン自由大学、延世大学、復旦大学、シンガポール国立大学、シドニー大学など、世界各国に協定校を持ち、活発な交流を行っている。

全塾派遣交換留学および短期プログラム

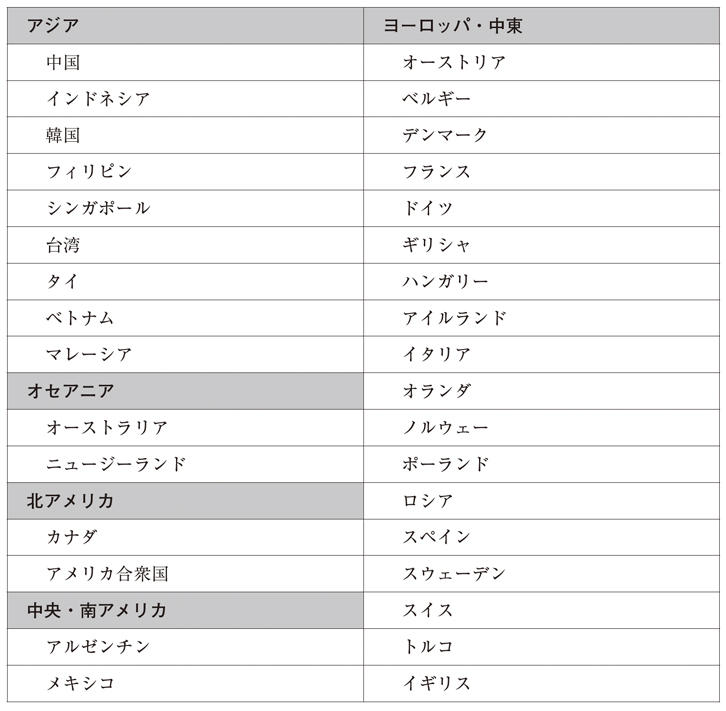

国際センターの主要な業務は、全塾生を対象とした派遣交換留学プログラムの運営である。この派遣交換留学の協定校は、2023年11月現在で33の国と地域におよぶ146校であり、2023年度には274名の塾生が派遣生として海外に飛び立っている。慶應で学びたいという交換留学生も年々増加しており、協定校から受け入れている学生(特別短期留学生)は、507名である。2013年は、派遣が172名、受け入れが190名であったので、この10年の間に派遣数は約1.6倍、受け入れは約2.6倍の増加となった(表1)。

協定校(表2)の中では、英語圏の大学への派遣志望が恒常的に人気であるが、それ以外の国や地域でも、英語で科目を開講している大学も増加しており、志望先の選択範囲が広くなってきている。もちろん、協定校の国や地域で主として話されている言語を習得し、文化社会を研究したい学生にとっても幅広い選択肢を提供できていると思われる。派遣交換協定先については、新たに協定締結に向けて協議している大学もあり、今後も増加が見込まれている。

慶應で受け入れている特別短期留学生は、そのほとんどが国際センターの所属となる。国際センターには、東アジア研究を中心とした約60の講座が設置されており、文学・言語学、文化研究、思想史、歴史、社会学、政治・法律、国際関係学、経済学、メディア研究など多岐にわたる分野に対応している。加えて、各学部・研究科、各研究所が設置している科目については、履修制限がないものについては原則として履修が可能である。

このほか国際センターでは、夏季と春季に短期海外研修プログラムを主催している。新型コロナウイルス感染症拡大以前は夏季・春季ともにそれぞれ4講座を開講していたが、2023年度に再開された際には、プログラム数を限定した上での開講となった。夏季はケンブリッジ大学ダウニング・コレッジ、ウィリアム・アンド・メアリ大学、春季はパリ政治学院に塾生を派遣した。

短期の受け入れについては、慶應サマープログラム(Keio Summer Program)、短期日本学講座 (KJSP:Keio Short Term Japanese Studies Program)、Thesis@Keioを実施している。サマープログラムは国外の大学に所属する学生が、国際センターが提供する4学期制科目(春学期後半科目)を履修するプログラムである。またKJSPは塾生の参加も可能であり、塾生と海外からの留学生がともに日本について学ぶという点でユニークなプログラムとなっている。講義のほかにグループワーク、また寿司ワークショップや博物館見学などの校外学習も取り入れており、好評を博している。これらのプログラムは原則として学部生を対象としているが、大学院生の研究指導に特化したプログラムがThesis@Keioである。本塾の教員による研究指導を希望する海外の学生が、3カ月を上限として慶應で学ぶことができるプログラムである。

先述の通り、国際センターで行っている派遣交換留学プログラムは、全塾生を対象としているが、所属する学生のための独自の留学・海外研修プログラムを有している学部・研究科もあり、義塾全体として活発な国際交流が行われていると言えよう。

2024年10月号

【特集:慶應義塾の国際交流】

- 【特集:慶應義塾の国際交流】座談会:国際化をさらに進めるために何が必要か

- 【特集:慶應義塾の国際交流】マリー・ラール/リシア・プロセルピオ/カミーユ・カンディコ・ハウソン:日本の大学における国際化とランキング・ゲーム

- 【特集:慶應義塾の国際交流】中妻 照雄:次世代のグローバルリーダーを育てるCEMS MIMプログラム

- 【特集:慶應義塾の国際交流】萩原 隆次郎:一貫教育校の国際交流

歴史の上に展開している交流プログラム - 【特集:慶應義塾の国際交流】中嶋 雅巳:一貫教育校の国際交流

一貫教育校が非英語圏の学校と交流する意義 - 【特集:慶應義塾の国際交流】石井 涼子:一貫教育校の国際交流

一貫教育校派遣留学制度──世界にまたがる人間交際

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

大串 尚代(おおぐし ひさよ)

慶應義塾大学国際センター所長、文学部教授