【特集:福澤諭吉と統計学】

座談会:150年のスパンで「統計学」を見る

2020/06/05

-

-

椿 広計(つばき ひろえ)

情報・システム研究機構 統計数理研究所長(名誉教授)

特選塾員。東京大学大学院工学系研究科計数工学専攻修士課程修了。工学博士。専門は応用統計学。1987年~97年慶應義塾大学理工学部専任講師。95年よりSFCでも統計教育を行う。独立行政法人統計センター理事長等を歴任し、2019年より現職。筑波大学名誉教授。

-

大久保 健晴(おおくぼ たけはる)

慶應義塾大学法学部教授

塾員(1995政)。2000年東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得退学。博士(政治学)。明治大学准教授等を経て、19年より現職。専門は東洋政治思想史・比較政治思想史。著書に『近代日本の政治構想とオランダ』等。慶應義塾福澤研究センター所員。

-

馬場 国博(司会)(ばば くにひろ)

慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部教諭

塾員(1992理工、2005理工博)。博士(理学)。1994年より現職。専門は数理統計学・データサイエンス教育。非常勤講師としてSFCの2学部でも統計学の授業を担当。著書に『問題解決学としての統計学』(共著)。慶應義塾福澤研究センター所員。

現在の統計学ブーム

馬場 今日は「福澤諭吉と統計学」というテーマの特集座談会ということで、統計学を150年のスパンでご出席の専門家の方と見ていきたいと思います。

現代はビッグデータの時代、またAIの時代と言われていますが、ビッグデータから意味のある知恵を引き出すのが統計学になります。また、AIの基盤となっているのもデータサイエンス、統計学ですから、現在、統計学ブーム、データサイエンスブームが起こっているわけです。

まず、今のこの状況をどのように見られているか伺いたいと思います。椿さんからいかがでしょうか。

椿 私は統計数理研究所の所長をしています。統計数理研究所は76年前、戦争中の1944(昭和19)年にできました。当時の新聞を見ると「敵米国では今次の戦争を数学戦または物理戦と称し、統計数学者の組織的動員を行っており」とあります。それから75年たったわけですが、戦争ではありませんが、データを用いて、様々な政策や行動、または何らかの運用が直接導かれる機会が多くなりました。データが非常に重要で、価値が高い時代になったと思います。そのために、統計教育やデータサイエンス教育が小中高から大学に至るまで充実を求められています。

そのような時代背景の中で統計数理研究所は研究機関ですが、日本の大学において、データサイエンス学部が、まだできたばかりということもあり、当面はそういった高等教育の支援をしていかなければいけないということになっています。

西郷 私自身が統計学と初めて出会ったのは大学1年生の時です。最初のうちは、いわゆる経済に応用される計量経済学に興味を持っていました。そこからだんだん、統計調査をはじめとした統計のデータをどのように作るべきなのかということに興味を持ち始め、最近ではいわゆる統計学、あるいは統計調査というものが日本にどのように移植されてきたのかというところに興味を持つようになりました。

しかし、その部分に関しては最近興味を持ち始めたばかりですので、今日は皆さんから教えていただければと思います。最近のデータサイエンスというのは従来の統計調査とはまた別の形で捉えているデータなので、ここをどのように自分のこれまでの研究から考えていくかということが課題です。

大久保 私は東洋政治思想史・比較政治思想史を専門としています。主な関心は、統計及び統計学を政治思想史の観点から検討することです。

近代国家の成り立ちを考えるとき、統計がどのような意味を持つか。この思想課題について、西洋世界ではミシェル・フーコー、イアン・ハッキング、T・M・ポーターらによる研究蓄積がありますが、近代日本はどうであったのか。幕末明治の転換期、日本の人々は西洋の統計知とどのようにして出会い、それは近代日本の国家形成にいかなる役割を果たしたのか、その出発点となる近世蘭学まで遡りながら研究しています。

昨年、厚生労働省から毎月出される「勤労統計」の不適切調査問題がありました。これもまた現代日本の国家統治のうちに統計をどう位置付けるかという本質的な問題に関わっており、明治維新から150年たった今日、改めて問い直すべき課題であると考えます。

馬場 私は中学・高校の教員をしていますので、統計教育の立場から少しお話をしますと、この10年くらいで統計教育が、飛躍的と言っていいほど非常に充実してきたと考えています。

昔から統計というのは中高の数学科の中にあったのですが、長い間、実際には教えられてこなかった。しかし、前回の学習指導要領の改訂で統計学がやっと本格的に導入され、今年度の改訂では小学校から高校まで、数学だけではなく情報やいろいろな教科で統計を扱うことになっています。いかに統計教育を充実させていくのかということが喫緊の課題かと思います。

日本の大学にはこれまで統計学部というものがなくて、3年前にようやく滋賀大学にデータサイエンス学部が開設されました。ですけれども、慶應のSFCでは、20年以上前からデータサイエンス教育に力を入れてきています。

早稲田も2017年からデータ科学総合研究教育センターを創立されていて、今年の4月から、「データ科学センター」に改組されたようですね。

西郷 はい。そのセンター設立に先立って、統計教育を全学的に展開したいと考えている教員は結構いたのです。2010年に統計関連学会連合大会が早稲田大学であったのですが、私自身実行委員の1人で、統計関連の学会に所属している人たち全員に一度集まってもらうと、学内に統計学の先生方が15、6人おられ、こんなにたくさんいらっしゃることに驚きました。その後、現在の田中愛治総長も政治学の中に統計分析を早くから取り入れられている方ですので、田中総長と意気投合した形で、センター長の松嶋敏泰先生が全学を統合するような形の統計組織を作ったのです。

まだできたばかりですが、これが定着すれば、そのセンターが中心になって全学的な統計教育、ひいてはデータサイエンス教育に結び付くのではないかと思っております。

150年前の「統計熱」

馬場 最後にまた現代に戻ってきたいと思いますが、幕末から明治にかけての日本で統計学ブームがあったということです。まず、大久保さんからそのあたりのお話をしていただけますでしょうか

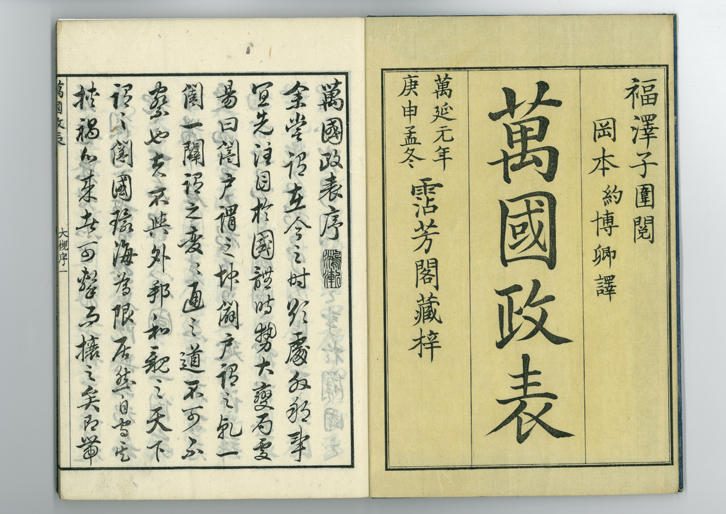

大久保 慶應義塾大学名誉教授であった速水融先生も指摘されたように、幕末明治初期の日本では「統計熱」と言われる現象がありました。その先鞭をつけたのが福澤諭吉による『万国政表』(福澤校閲、岡本博卿訳)です。同書は、オランダ人プ・ア・デ・ヨング(P.A.de Jong)が記した『地球上の全ての国々についての統計表』を福澤たちが翻訳した作品で、1860(万延元)年に出版されました。

むろん福澤以外にも、後に日本近代統計の祖と言われる杉亨二や加藤弘之、西村茂樹、箕作麟祥ら多くの蘭学者・洋学者が同時期に西洋の統計に関心をもち、翻訳に取り組みました。

そのなかでも1つの画期となるのが、西周と津田真道のオランダ留学です。1863(文久3)年にオランダに渡った西と津田は、彼の地で経済学と統計学を専門とするライデン大学教授シモン・フィッセリングから直接、ヨーロッパ統計学を学び、その成果を日本に先駆的に導入しました。

馬場 17世紀にヨーロッパで統計学が始められ、非常に画期的な学問であるということで、ヨーロッパでまず統計学ブームが起こっていました。日本でも統計学に対して西洋と同じように思われたということでしょうか。

大久保 東アジアでは、『書経』や『日本書紀』にみられるように、古くから土地・人口調査が行われ、また徳川政治体制下では、「人別改(にんべつあらため)」が実施されていました。

しかし幕末明治初期の学者たちは、統計学を、それとは異なる未知の学問、「鉄道電信蒸気」とならぶ「文明世界の新学術」と捉えました。そのため、森鷗外をも巻き込んで、“statistics” を何と訳すかという訳語論争まで生まれました。

このことは、同時代ヨーロッパの統計学をめぐる動向とも連関します。ゲーテが『イタリア紀行』で「今日のような統計ばやりの時代」と記したように、18世紀末から19世紀のヨーロッパでは、巷に統計的な資料があふれ、社会の統計化が進められました。そこから、ケトレーらを中心に、新しい科学として近代統計学が形成されます。それはまたヨーロッパの近代国家形成とも深く関わっていました。

そうした真っ只中にまさに日本は開国を迎え、「文明世界の新学術」として、統計学に触れたのです。

椿 私は、どちらかというと確率を主体とする近代統計を学んでいますが、ドイツ国勢学派というか、明治時代に影響を与え、今の調査統計につながる流れも、ケトレーのところで理系的な統計と文系的な統計の両方が融合し、一挙に近代的科学として確立したのだと思います。ケトレーの方法が大きな影響を与え、それがイギリスにわたって、今の数理統計に近いものになりました。

2020年6月号

【特集:福澤諭吉と統計学】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

西郷 浩(さいごう ひろし)

早稲田大学政治経済学術院教授

1984年早稲田大学政治経済学部卒業。92年同大学院経済学研究科博士後期課程中退。同年早稲田大学政治経済学部専任講師。99年より現職。専門は統計調査論、統計制度史。著書に『初級 統計分析』等。