【特集:福澤諭吉と統計学】

福澤諭吉の文明論と統計(スタチスチク)論/宮川 公男

2020/06/05

私が『文明論之概略』に辿りつくまで

人生は誰でも出発点では無限の可能性を持ったものであるが、その中のどれが現実になるかはさまざまな人や書物などとの出会いによるといえる。塾員でない私が本誌に執筆するのは今回が2回目であるが、私はこれまで多くの塾員の方々との出会いから恩恵を受けてきたので、この機会を与えられたことを大変嬉しく、かつ光栄に思う。前回の執筆は、私と同学の小尾恵一郎教授の著書『計量経済学入門』(日本評論社、昭和47年)の書評であった。

大学に進学してどんな学問分野を専攻に選ぶかを決める時期は1つの重大な転機であるが、私にはそこである出会いがあった。それは私が中学校(旧制)3年生の時、数学の授業で微分学の手ほどきを受けて興味を持っていたところ、たまたま慶應義塾長で当時の明仁皇太子の御教育掛でもあった小泉信三先生の著書『初学経済原論』(慶應出版社、昭和21年初版)に出会った。そこで私は、ゴッセンの欲望飽和法則を学び、オーストリア経済学派の限界効用の概念が微分に相当し、限界効用逓減の法則が二次微分がマイナスということで説明できることを知り、経済学と数学との関係に感動したのである。

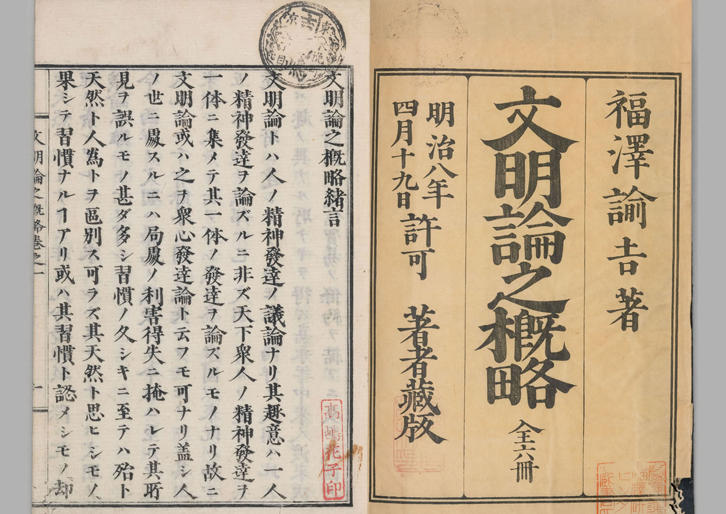

その後大学で理論経済学を専攻後、大学院では経済学の中で経済学と統計学とが融合した計量経済学を専攻した。そして留学した米国のハーバード大学では塾の俊秀若手教授の辻村江太郎先生と、リッタワー・ビルの教室で投入産出分析のレオンティエフ教授のセミナーなどで指導を受けた。このようにして統計学が大学での私の1つの担当科目となったが、その統計学が福澤諭吉と結びつくことになったのは、明治5年から同9年にかけて出版された『学問のすゝめ』と、明治8年出版の『文明論之概略』(以下『文明論』と略記)における学問と政治の関係についての福澤の論との出会いによってであった。それから私は1970年代に政策科学に対して強い関心を持つようになったのである。「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」という書き出しで有名な『学問のすゝめ』での生来平等な人間の間でも、貴人、富人となるか下人、貧民となるか、そして文明の進んだ国で国を治める者、その方向(政策)を決める者とその他の者の差異が生まれるのは学問の有無であるという福澤の論には、政策科学という学問の重要性を強調する論として強い説得力が感じられたのである。

この政策科学については、塾の看板教授だった加藤寛先生が日本の指導者であり、私は日本計画行政学会会長であった先生から、学会誌に寄稿した政策科学についての論文によって平成5年に学会賞を授与され、また私の著書『政策科学の基礎』(東洋経済新報社、平成6年)について、日本の総合政策学の「金字塔」という過分の評を戴いた。

先生は経済学者として政治や行財政にわたる広く深い学識と類まれな実行力の持主であり、国鉄のJRへの民営化実現に尽力されるなど国政面での大きな貢献をされた。また塾の、平成2(1990)年湘南藤沢キャンパス(SFC)の創設推進者であり、日本のインターネットの父ともいわれる村井純教授、後に小泉内閣で活躍した経済政策の竹中平蔵教授、東大都市工学の伊藤滋教授(作家伊藤整の御子息)など多彩な人材をSFCに集めて時代をリードし、自らは初代総合政策学部長として日本のポリシー・スクールのブームの火つけ役でもあった。そして先生がボストンのハーバード・ビジネススクールに留学されていたのは私とほぼ同じ時期であり、著名な政治学者丸山眞男東大教授もハーバードに客員として滞在されていた。

その丸山教授は、後に刊行された『「文明論之概略」を読む』(上・中・下、岩波新書、昭和61年)で、明治初期には統計学が一般的には「算数ヲ以テ国内百般、事ヲ表明シ、治国安民ノ為メ最モ緊要ノ者」(モロー・ド・ジョンネ『統計学一名国勢略論』訳者箕作麟祥の序)と理解されていた中で、「スタチスチク」を「政策論から独立した、社会法則の客観的認識の一般的方法としてとらえた」のは福澤がはじめてとしているが、それは後に述べる明治20年代の統計学の本質に関する論争の焦点に関係する重要なポイントだった。

『文明論之概略』におけるスタチスチク論

福澤諭吉の最高傑作ともされる『文明論』が刊行された明治8(1875)年の日本に関する福澤の時代認識は次のようなものだった。江戸幕府が鎖国政策の解除による開国を要求する欧米諸大国からの圧力に屈して開国した日本は、「文明の後るゝ者は先立つ者に制せらるゝの理」を知り、西洋よりも文明の後れたる者といわざるを得ない。その日本は自国の独立を謀るために、文明とは何か、文明の先行する諸国の文明の有様を知り、他国の植民地化を回避しなければならない。このような福澤の論の強い啓蒙力が、明治以降の日本の文明先進国入りを実現させてきた。

福澤はまず「文明論とは人の精神発達の議論なり」とし、文明とは「人の身を安楽にして心を高尚にする」こと、結局は「人の智徳の進歩」であるといっている。そして国の文明を考えるとき、この人の智徳は一人一人について見るべきものではなく、国全体について見るべきものであるとした。したがって国の智徳、すなわち「国中一般に分賦せる智徳の全量」を考えなければならず、その全量は国全体の気風をつくる人心の変化に応じて変動するものであるから、文明の進歩はその変動によって測られなければならないという。このような人心の変動には一定の規則があり、英国の文明史家バックル(Henry Buckle)によれば「一国の人心を一体と為して之を見れば其働に定則ある」ことは実に驚くべきことである。そこで文明を論じるためには「天下の人心を一体に見做して、久しき次元の間に広く比較して、其事跡に顕はるるものを証するの法」が必要であり、それがスタチスチクであるというのが福澤のスタチスチク論であった。

この論のわかりやすい一例として福澤は東京の蒸菓子(むしがし)屋の仕入量の場合をとり、蒸菓子を買いにくる一人一人を見るだけでは買いにくるかこないかはわからないが全体の人々を見ると必ず定則があり、菓子屋はそれを考えて驚くほど上手に仕入れをしているといっている。これを現代的例におきかえてみると、コンビニ店におけるお弁当や牛乳など商品の仕入れの管理、いわゆる在庫管理の場合にぴったりあてはまる。私の著書(『統計学でリスクと向き合う』東京経済新報社、平成19年)では「東京の菓子屋の在庫管理」と題した話としてこれを紹介したが、それが塾商学部の入試問題(平成22年度)の中に採用された。これは丸山眞男の言った「政策論から独立した社会法則の客観的認識の一般的方法」としてのスタチスチクの応用に当る。

以上のような高い見識を持った福澤を、薩長連合の尊王攘夷派として戊辰戦争に勝利して大阪に樹立された仮政府は当時の洋学者の神田孝平(たかひら)、柳河春三(しゅんさん)とともに召命した。しかし福澤には下級藩士とはいえ幕府の禄を食(は)んだ中津藩士百助の子として、幕府を倒した政敵に仕えることを潔しとしない幕臣の感情とともに、幕府に鎖国を迫った攘夷論者とは主義において相容れないものがあったためか、「一も二もなく病気で出られませぬ」と断った。そして、新政府が江戸に移ってきてからの度々の召命にも応じなかった。しかしこのような福澤の感情よりも、その根底には彼の文明論と学問論とに基づいた自らの強力な使命観があったのである。

福澤は、遅れた日本の文明を進めるためには歴史的に日本の人心に浸潤している気風を一掃することが必要であるとした。それは人民の徳不徳により「愚民のうえに苛(から)き政府、良民の上には良き政府」という諺通り、「政府の専制抑圧、人民の卑屈不信」という気風であり、その人心を改めるために書かれたものが『学問のすゝめ』であった。しかし維新によって外形は大きく一新された政府の努力もその力及ばず、政府の命をもってしても、また私人の説諭によっても改めることは困難であり、任務をどのような人物が果たせるか考えてみると、士農工商四業の中にはなく、学者でも和漢の学者中にもなく、「一種の洋学者」があるだけである。その洋学者も「官あるを知って私をあるを知らず、……概ね皆官途に就き」和漢学者流の悪習を免れておらず、私にあってその事をなす者は指を折るにも足りない。このような福澤の学者観は『文明論』にある学問の起りについての彼の次のような論がベースになっている。「乱世の後、学問の起るに当て、西洋諸国に於ては人民一般の間に起り、我日本にては政府の内に起たる……西洋諸国の学問は学者の事業にて、其行はるゝや官私の別なく、唯学者の世界に在り、我国の学問は所謂治者の学問にして、恰(あたか)も政府の一部分たるの過ぎず」「徳川の治世250年の間、国内に学校と称するものは本政府の設立に非ざれば諸藩のもの」であった。このような歴史的考察にも基づいて、福澤は、政府か私立かの利害得失を述べ、結局「我輩の任」として、生計は著作・講演で立てる「不覊の平民自由自在」な渡世で「私立に左袒」すると決心したのであり、それが私学慶應義塾の建学の精神であった。

2020年6月号

【特集:福澤諭吉と統計学】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

宮川 公男(みやかわ ただお)

一橋大学名誉教授