【特集:福澤諭吉と統計学】

福澤諭吉の文明論と統計(スタチスチク)論/宮川 公男

2020/06/05

明治20年代の2つのスタチスチク論争

以上述べたような民間人としての福澤諭吉のスタチスチク論に対して、明治元年に佐賀藩士から外国事務局判事として明治政府入りし、6年に大蔵卿にまで登り詰めた大隈重信が、政府内での統計の重要性のよき理解者で、政府の統計制度に最も早い時期から一貫して関係し、後に「統計伯」と仇名されるほどであったこと、またかねてからともにイギリス流の議院内閣制を目指す間柄であったことからも2人は意気投合し、福澤は大隈の計画した統計院の設立のために慶應義塾の門下生矢野文雄、犬養毅、尾崎行雄などを送り込んで支援した。また大隈が明治14年の政変で下野し、私学東京専門学校(早稲田大学の前身)を創設したときにもそれを応援した。このような維新期の2人の偉大なリーダーの協力も大きな力となって明治10年代を経て20年代に入り、22年に明治憲法の制定、23年に国会の開設となった。

そしてこのようにして迎えた明治20年代に発生したのが日本の統計学の歴史に残る有名な2つの論争であった。1つは明治22年に、軍医、医学者としてドイツで学んだ森林太郎(鷗外)と、国家官僚の立場からの日本へのスタチスチク導入のパイオニアで、福澤とともに明六社の創立メンバー10人の1人だった杉亨二(こうじ)の門下の今井武夫との間のスタチスチクの訳語論争であり、もう1つは明治27年の東京帝国大学数学科教授の藤沢利喜太郎(りきたろう)理学博士と、杉の門下で杉と並んで日本の統計学のパイオニアであり、特に理論面の指導者とされる呉文聰(くれあやとし)との間の統計学学問論争である。この2つの論争は訳語論争と学問論争と区別されてきたが、その内容は実質的にはともに学問論争であり、特に統計学による因果関係の分析という現代統計学においてもなおその意義を失わない重要な問題に関わるものだった。そして以下に詳しく述べるように、論争関係者は誰もが読んでいたと考えられる福澤の『文明論』におけるスタチスチク論との関わりが強く感じられる。

『統計学でリスクと向き合う[新版]』(宮川公男)より

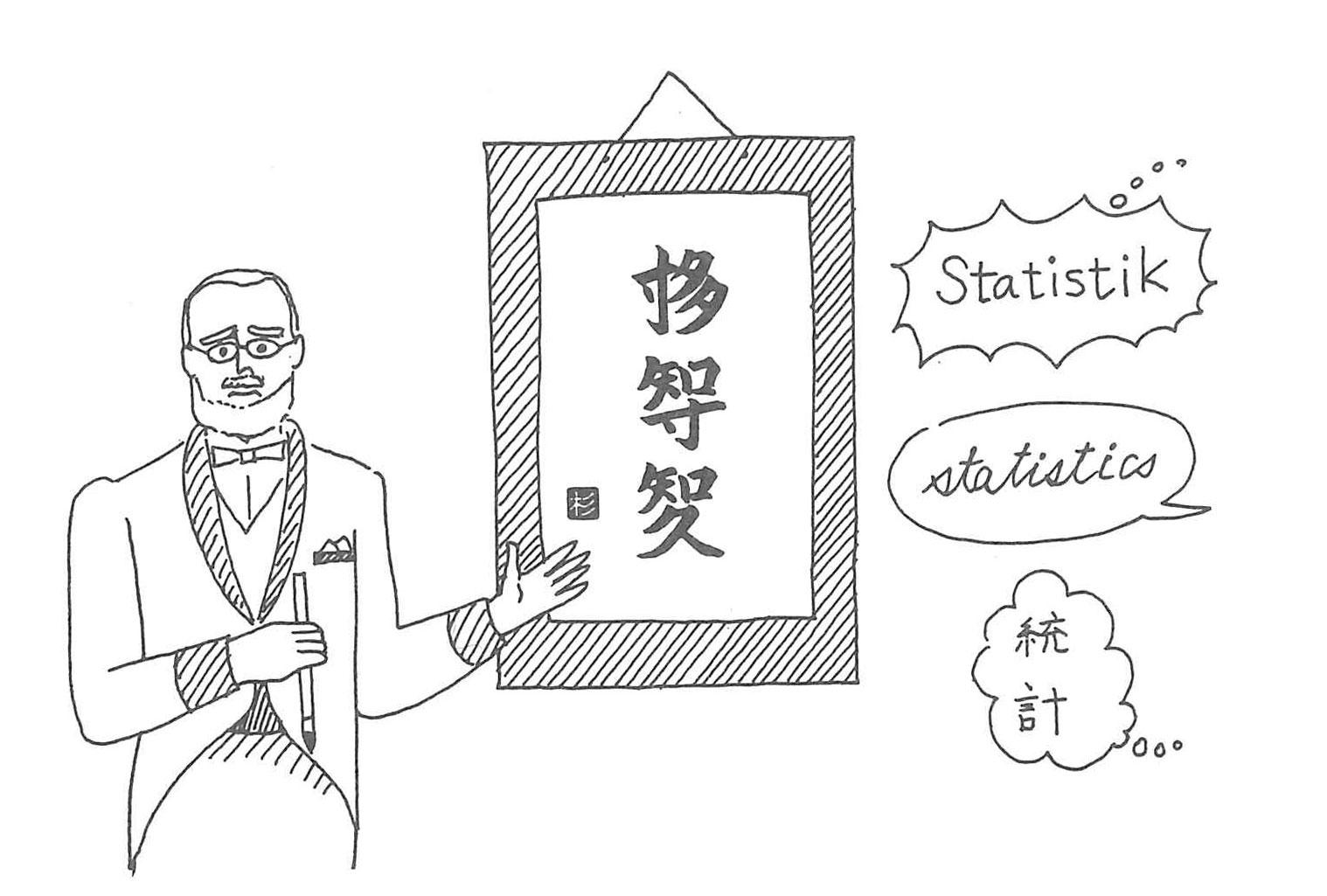

まず訳語論争は、スタチスチクの訳語を「統計」とすることに強く反対し、「 」という合成文字までも考案していた杉を弁護した今井に対して、森が「物を計り之を統(す)べる」という意味を持つ統計という語は訳語として不可ではないとしたものであった。しかしこの頃までには政府内の関係部署などでも統計という語はすでに広く使われるようになっていた。そして今井自身もそのことは認識しており、彼は師、杉への情をつくしただけで満足して訳語については執着しなかった。そして統計によって物事の原因結果の関係を証明し天法(自然の秩序)を知ることにあるとする杉たちの論を「木に縁(よ)りて魚を求める」ようなものであるとした森の批判に対する反論に集中した。

」という合成文字までも考案していた杉を弁護した今井に対して、森が「物を計り之を統(す)べる」という意味を持つ統計という語は訳語として不可ではないとしたものであった。しかしこの頃までには政府内の関係部署などでも統計という語はすでに広く使われるようになっていた。そして今井自身もそのことは認識しており、彼は師、杉への情をつくしただけで満足して訳語については執着しなかった。そして統計によって物事の原因結果の関係を証明し天法(自然の秩序)を知ることにあるとする杉たちの論を「木に縁(よ)りて魚を求める」ようなものであるとした森の批判に対する反論に集中した。

森の統計論は、統計学はどんな独立科学にも応用できる「方法の科学」であり、特定分野での因果関係の発見によって一定不変の法則を確定しようとする独立科学に対する補助科学であり、因果関係を確定するのは独立科学であるとしたものであった。そこではドイツに起源を持った国勢学(国治学)的なスタチスチクを継承した杉たちの論が人間集団および社会制度の分野への応用に限定したものであるのに対して、統計学が万般の科学および応用領域で利用できるものであることが強調された。「木に縁りて魚を求める」という森の言葉は言い過ぎだったのではないかと私は思うが、独立科学と統計学とが協力融合してはじめて因果関係を確定することができるということは非常に重要なポイントである。

そして今井との論争の中で森が詳しく述べたことを見ると、明記はされていないが森も福澤の『文明論』をよく読んでいたのではないかと思われる。その1つは『文明論』第4章の次のような記述である。「事物の働(はたらき)には必ず其(その)原因なかる可らず。而(しこう)してこの原因を近因と遠因との二様に区別し、近因は見易くして遠因は弁じ難し。近因の数は多くして遠因の数は少なし」。そこで原因を探るための要点は、ややもすると混雑して人の目を惑わす近因を処理して遠因に到達する(「近因を捨て進て遠因のある所を探り、……真の原因に逢ひ、確実不抜(ふばつ)の規則を見る」)ことにあると福澤は言っている。

これに対して森は、「森羅万象何物か因果なからん」と言い、因なしとするものは因を知らず、果なしとするものは果を知らないからであり、統計的方法は因果の未だ明らかでないことについての学者の研究を補助するものであると言う。そしてここで登場するのが、森独得の名調子ではあるが難解な「特性特機・各性各機」論である。森の特性特機は福澤の遠因に、各性各機は近因に対応するものである。森は「特は常なり、各は変なり」、「特に因果を見て各に因果を見ず」と言っており、さまざまな各性各機は統計的大量観察によって「芟除(きんじょ)」(取り除く)され、特性特機による因果関係が姿を現わすというのである。そしてその因果関係を確認するのは方法の学である統計学ではなく、独立諸科学であると言ったのである。以上のような両者の論の類似点は、その後の日本の代表的社会統計学者である財部静治京都大学教授、有沢広巳東京大学教授などの論と本質的に全く同じであり、また私たちが現在最もよく使っている統計学の最小2乗法による回帰分析について考えてみるときわめて理解しやすい(詳しくは宮川著『統計学の日本史』東京大学出版会、平成29年)。

次に第2の論争である藤沢利喜太郎と呉文聰との論争は、藤沢が気軽な講演会で自分の専門である数学のような長い歴史に比べるとずっと歴史の短い統計はまだ学問とは言えず、「統計は方法にして科学にあらず」と言ったことに対して呉をはじめ河合利安、横山雅男ら杉門下の人たちが一斉に批判の声をあげたことに端を発したものだった。藤沢は数学者として大数観察、大数の法則の基本的重要性を強調し、数理思想が統計家であるために必要不可欠であるとした数理統計学の先導者だったが、それに対して、数学に習熟しているだけでは「原因結果の複雑な結合である社会全般の事実」をとり扱うことはできず、統計家には経済学、政治学、社会学、倫理学など「統計家には統計家に必須の学科」があると呉は主張した。

この藤沢・呉の学問論争はその後の日本の統計学の発展の歴史における社会系と数理系との並立関係として続いており、今日では統計学というと数学の一部と考える人も多いくらい数理系が偏重されているが、私は人間や社会の構造や行動における定則性をとらえる方法としての統計学の意義を評価し、「統計全体の思想なき人は共に文明の事を語るに足らざるなり」と言った福澤の思想の原点に立ち返って呉の論を採りたいと思う。

新型コロナウイルスについて考える

本稿執筆中の現在、今年1月には誰もが予想さえしていなかった新型コロナウイルス(COVID‐19)問題が急速に重大化している。4月16日には安倍晋三首相が全国に緊急事態宣言を拡大することを表明し、ゴールデンウイークを目前にウイルスの感染者集団(クラスター)が各地に発生することを抑制するため、人の移動を最小化することを国民に訴えた。3月11日にはWHOがパンデミック化を表明したこのコロナ危機を、IMFは4月16日の世界経済見通し報告で「グレート・ロックダウン」と表現し、2020年の世界経済成長率をマイナス3%、世界GDP損失は5兆ドルを超えるとしている。これは2兆ドルとも言われたリーマン・ショックをはるかに上回るものである。

この問題は本稿の主題ではないが、問題の重要性からあえて本稿に補筆して、もし福澤をはじめ本稿の登場人物に『文明論』を中心にしてコメントを求めることができたならば必ずや得られたと思われる回答を考えてみることも興味深いであろうと考えた次第である。福澤は『文明論』に先立つ著作『西洋事情』(慶応2年)の中では「人間交際」を「社会」という言葉と同置している。『学問のすゝめ』では、人の性は不覊独立を尊ぶとともに、「群居を好み独歩孤立するを得ず」として、学問、政治、法律、工業などすべて人間交際のためにするものと言い、『文明論』では「元来人類は相交るを以て其性とす」と言っている。

コロナ危機の対策として現在世界の諸政府がとっているロックダウンや集会禁止、移動制限などの対策は、「人間交際」を大幅に制約するものであり、福澤にとってはまさにグローバルな文明の危機とも考えられるのではなかろうか。また、森鴎外は、「公衆の健康は政府の一大目的なり、人民は政府に向て、我等を健康にせよと求むる権利あり、政府は人民に向て、爾等を健康にせんと誓うの責任あり」と言っているが、彼によってはコロナ危機は政府の大きな役割である公衆衛生の危機と論じられるであろう。

コロナ危機直前までは、世界的な超金融緩和による景気上昇の危うさを懸念してリーマン・ショックを超えるような大金融・経済的ショックの発生さえ囁かれていたが、出現したのは単なる金融・経済的ショックではなく、それに文明・社会・公衆衛生問題が加わったグローバルな複合的ショックであり、まさに福澤の言った「人間交際」の場の危機である。語呂合せを用いればWealth of Nations(アダム・スミス)とHealth of Nations とが関わる危機である。民間人に徹すると言った福澤も国の独立を案じ文明の振興を説いた人であり、医学者でもあった文豪森鷗外も医学の中では政治性の強い公衆衛生学が関心の対象であったから、現在のコロナ危機については必ずや傾聴に値する発言があったと思われる。

さらにここでもう1つつけ加えておきたい。塾の誇るべき、わが国歴史人口学の創始者であり文化勲章受章者の故速水融名誉教授の学問的業績も福澤が貢献した日本の統計学の歴史に密接に関係したものであるが、彼の大著『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ ── 人類とウイルスの第一次世界戦争』(藤原書店、平成18年)は、その教訓をわれわれは何も学んでこなかったと訴えているものであった。昨年12月4日に他界されてしまった同氏のコメントも得られなくなってしまったのは残念でならない。

最後に、コロナ危機にも関連して塾員、読者の皆さんに改めて認識して頂きたいのは福澤から受けた恩顧に応えて塾医学部の創設に関わった北里柴三郎の偉大さである。北里は草創期の東大医学部の在学中に「医者の使命は病気を予防することにある」と確信し、予防医学を生涯の仕事とすると決心し、内務省衛生局(長与専斎局長)に入局した。そして明治19年から24年までベルリン大学で実験医学の世界的権威のロベルト・コッホに師事し、破傷風菌の純粋培養に成功するなど大きな業績をあげた。しかし、彼は学生の時、細菌の扱い方など指導を受けた東大の緒方正規教授(当時は講師)が「脚気菌」を発見したと発表したのに対して、留学中にその脚気菌についての実験を行い、脚気とは無関係という結論を発表した。これを東大では「忘恩の輩」として非難の嵐が吹き荒れ、留学から帰った北里は研究者として受け入れられず、長与局長が仲介して福澤に助けを求め、福澤が森村市左衛門の支援も受け、日本初の伝染病研究所が設立された。しかし北里は決して「忘恩の輩」ではなく、後に塾医学部の初代学部長として無給でその職務を引き受けていたのである。公衆衛生が最大の焦点となっている現在のコロナ危機は、福澤の現1万円札の後の渋沢栄一、そして野口英世に替わって次の新1000円札の表面に登場する北里にとってどのように映っているのであろうか。

2020年6月号

【特集:福澤諭吉と統計学】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |