【特集:「多死社会」を考える】

座談会:今、「死」の捉え方はどのように変化しているのか

2026/02/05

-

-

井口 真紀子(いぐち まきこ)

医療法人社団鉄祐会 祐ホームクリニック大崎院長

在宅医療専門医・家庭医療専門医。上智大学グリーフケア研究所客員研究員。2006年千葉大学医学部卒業。22年上智大学大学院実践宗教学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。著書に『関わりつづける医療』。

-

辻井 敦大(つじい あつひろ)

甲南大学文学部社会学科講師

2017年東京農工大学大学院農学府修士課程修了。21年東京都立大学大学院人文科学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。専門は社会学、人間-動物関係論。著書に『墓の建立と継承』。

-

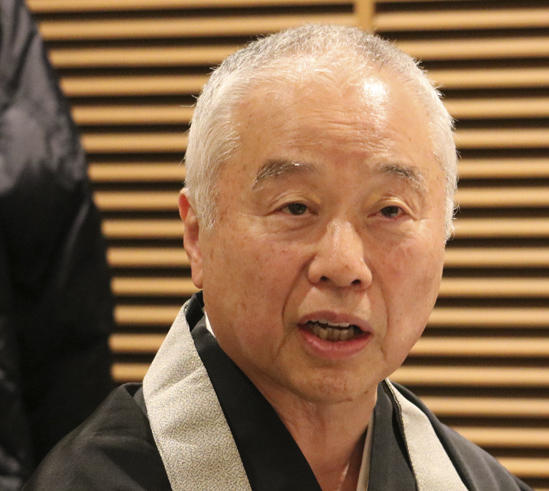

戸松 義晴(とまつ よしはる)

浄土宗心光院住職、世界宗教者平和会議日本委員会理事長

塾員(1976文)。大正大学大学院仏教学科浄土学コース博士課程修了。ハーバード大学神学校にて神学修士取得。全日本仏教会理事長、日本宗教連盟理事長等を歴任。著書に『寄り添いの死生学』(編著)等。

-

澤井 敦(司会)(さわい あつし)

慶應義塾大学法学部教授

塾員(1984文、86社修、90社博)。博士(社会学)。大妻女子大学助教授等を経て現職。専門は死の社会学、不安の社会学、社会理論。著書に『死と死別の社会学』等。

「多死社会」とはどういうものか

澤井 皆様、お忙しい中お集まりいただきまして有り難うございます。本日は特集「多死社会を考える」の座談会ということで皆様とお話ししていきたいと思います。

最初に、「多死社会」というのはそもそもどういうものなのかということを考えてみたいと思います。まず私のほうから、多死社会に関して前提となるデータ的な部分を少しご紹介させていただきます。

多死社会という言葉は最近よく聞くようになりました。厚生労働省の人口動態統計によれば、2022年に年間の死亡者数が、150万人を超え156万9050人に達したと。これは戦争中を除けば、統計が残っている限りでは、史上最高の死亡者数でした。

それまで一番多かったのは1918年のスペイン風邪の流行時で、149万人ちょっとでした。その数を超え、死亡者数で言えば史上最高となったあたりから「多死社会」という言葉が言われるようになったと思います。ちなみに2024年の死亡者数は160万人を超えています。恐らくこれから非常に死亡者の多い社会が続いていくだろうと考えられます。

そして、死亡者が多い一方で出生数は減っているので、少子高齢化がさらに進み、また、人口減少も2009年以降、どんどん進んでいます。

このように、実態としては死亡者数が増大している。しかし、人々がこのことをどの程度実感しているか。このあたりは少し分けて考えたほうがいいのかなとも思っています。それに関して、参考になるようなデータを2つほどご紹介します。

1つは、死が高齢者に大変偏るようになってきたということ。もう1つは病院死の増大ということです。20世紀前半にスペイン風邪が流行した際は、年間の死亡者数の大体3割から4割を19歳以下の若い人たちが占めているのです。とりわけ14歳以下、特に乳幼児の死亡者が多い。1950年になっても、年間の死亡者数の3割は19歳以下で、特に25%ぐらいが0~4歳の乳幼児でした。これは結局、死因が主に感染症だったからです。

1950年には、1年に亡くなる方の3割は19歳以下の若い人たち、そして3割が高齢者という感じでした。しかし、2020年では、19歳以下は0.2%に過ぎず、9割以上が65歳以上、75歳以上が76.5%と、高齢で死ぬ傾向が強くなりました。

ですから、「老いて死ぬ」というのは今では常識ですが、少し長いスパンで考えると、どの年齢であってもいつ死ぬかわからなかったという時代が長く続いていた。それが死因が感染症から生活習慣病や老衰に変わることで、「老いて死ぬ」形が一般化し、高齢者のところで死亡者が非常に多い社会になったということです。逆に若い人から見ると、死というのはまだまだ自分ごとではない、という感覚があるのではないでしょうか。

もう1つが病院死の増大です。これも例えば1951年では自宅で亡くなる方が9割、病院や診療所、その他施設で亡くなる方が1割程度です。これが1970年代に逆転し、現在では8割以上の方が病院、診療所、高齢者施設等の施設で亡くなるようになっています。ただ近年、在宅医療の普及によると思いますが、若干、自宅で亡くなる方が増えてきています。

そう考えると、死亡者が多くなったから死が身近になったのかと言うと、必ずしもそうは言えないかもしれません。若い人であれば、まだまだ死は先のことだと考えますし、空間的にも、自宅で亡くなる人が減り、病院という、ある意味、非日常的な場で起こるようになった。死というのは、身近な生活からは遠ざけられ、人口動態上の多死という実態と、人々の実感とはずれている可能性もあるのではないか。

そのようなことを前置きとして、多死社会についてどのようにお考えなのかを、まずお聞かせいただければと思います。

堀江 データについて少し補いますと、死のタブー視というのは、2019年と2024年の死生観調査で比べると、全体的に強まっているのです。「自分の死について家族と話すことに抵抗を感じる」という人が、2019年は38.9%だったのが、24年は43.3%と増えている。また、「子供に家族が死ぬところを見せないようにするべき」が39.4%から43.8%になっています。

これを見ると、おっしゃるように、若者にとっては死がどんどん遠い出来事になっているのは間違いないのかなと思うのです。

辻井 お二人がおっしゃったことは、私も強く感じるところがあります。今は若者世代、特に学生の間ではあまり死について話題にしなくなっていますし、祖父母世代と関わることもかなり減っています。

多死社会への変化について、お墓の問題や、それを選ぶ終活が盛んになっている背景を考えると、亡くなる方が多くなっているという要因に加え、やはり人口減少や少子化という形で、子供世代が減っていることも大きいのではないかと思います。つまり、亡くなった後を託せるような人が少なくなっているのも多死社会が問題化されている理由の1つでしょう。

加えて、人間関係の変化も関わっていると思います。三世代同居する家族は今では珍しいですし、そもそも普段から祖父母世代の家族と関わる機会が減っています。地域社会の中でも、特にコロナ以降、家族葬が急激に増え、近所の人の死について話されなくなっています。そういう人間関係や家族関係、地域社会の変化も、若い世代が多死社会を感じないことと関連しているのかなと思っています。お墓の選択や継承を考えると特にそうですね。

日常生活の延長としての「死」

澤井 おっしゃる通りだと思います。ただ同時に、死亡者が増える多死社会では、もちろん介護や医療等は逼迫してくるわけです。井口さんはいかがでしょうか。

井口 医療、特に在宅緩和ケアなどをやっていると、日々そういう方と接しますが、個別の経験としては自分の目の前の患者さんを見るわけなので、多死社会だから患者さんが増えたという実感にはなっていない気がします。私は今東京で仕事をしていますが、地方で働いていた時期もあり、死の捉え方には地域差が大きいと感じます。都市部の人たちの死との付き合いにくさみたいなことは、結構感じることが多いです。

それとは別に、最近若者の間で「デス活」が流行っているそうです。死についてオープンに語り、納棺体験などをやるのだとか。「Death フェス」というイベントも開かれています。

新しい形で死を扱おうとする動きの萌芽も見られ始めている気もしますが、それは多死社会により、死というものがうっすらとリアルな問題と感じられているからなのかもしれません。

戸松 僧侶として、現場感からすると、死というのは、普段の生活の延長にあり、あまり特別なことではないと感じます。

例えば、法事なども、以前は家族皆で来ていたのが、子供はクラブ活動があるから来ないとか、葬儀も平日にやると学校を忌引きしなければいけないから参加しないと言う。それは普段から付き合いがなかったということです。

先日、小田原で葬儀があって、家族葬だけど弔辞を読むという。お孫さんが皆一人ずつ泣きながら、おばあちゃんへの思いを言うのです。それは親が共稼ぎで、普段からおばあちゃんが子供たちの面倒を見ていたので、子供たちと関係が近かったのです。

葬儀も、恐らく結婚式も同じで、人とのつながりとは日常生活の延長なのです。要するに意識の変化というより、普段から顔が見えてお蔭を被っていれば、自然に学校を休むし、普段の関係があまりなかったら、「別に行かなくてもいいよね」となる。そこには日常の関係性が反映されている。

その人への思いがなくなるとかではなくて、社会構造や合理性の1つの帰結としてあるわけです。それが宗教的にいけないことなのかというと、仏教は本来は弔いや供養を目的とするものではないのです。

私が葬儀式で読むお経の「独り生まれ独り来たり独り去って一人も随う者なし(独来独去 無一随者)」という言葉がある。生まれてくる時は一人で、亡くなっていく時も一人で逝くのだということです。孤独死でかわいそうとか言われますが、別に独りで死のうが、安らかに死のうが、大往生も何もない。死は死なのです。不慮の事故で亡くなっても、周りに看取られて眠るがごとく逝って大往生だといわれても、仏教的に言えば関係ない。死は死なのです。

もっと言えば、自死の問題があります。自死は、仏教では悪い死とされてきましたが、今、浄土宗では自死であっても必ず極楽浄土に行けます。仏教では死後や遺族に悪いことが起きたりすることはないと解釈しています。社会的には別の思いもあるでしょうけれども。

そのように、死という概念は普段の人間関係が反映される帰結で、時代とともに変わっていき、「こうあるべき」という普通の概念ではないのかなと。そう考えることで苦しんだり負荷を感じたりする人もいるから、私はあるがままでいいという気がします。

澤井 逆に言えば、「よい死に方をしたい」という圧力みたいなものもあるということですね。

戸松 そうですね。おっしゃる通り、やはり人には死についての固定的なイメージが多分にありますね。

「メディア化された死」

堀江 有名人が死んだ後、その人の本がすごく売れ出したり、死んでいるのにどんどん本が出るという現象がありますね。最近だと樹木希林さんとか坂本龍一さんがそうでした。何か死が遠くなっている一方、逆に「メディア化された死」がすごく膨らみ、流通しているということもあります。

澤井 そうですね。例えばつい最近、話題になったことでは、22歳でがんで亡くなった北海道大学の中山さんという学生の「グエー死んだンゴ」というツイートの閲覧数が3億回を超えたということです。特に何か死生観を語っているわけでもなく、「グエー死んだンゴ」と、ネット的な感じの言い方をしただけです。

あるいは去年、NHKスペシャルになりましたが、小山田さんという16歳で白血病で亡くなった方が、亡くなる前からTikTokで、闘病というより楽しい感じの投稿をしていて、それを本人が亡くなった後もご家族が引き継いでいくと、そこにたくさんの若者たちが集まって、交流が続いているということもある。

今のデジタルネイティブの若者たちの間では、ある種の情報空間上では、死というのが身近なものになっている部分もあるかもしれません。一番若い辻井さん、いかがでしょうか。

辻井 ソーシャルメディア上の死みたいなものは、確かに今、話題になっていると思うのですが、それ自体、自分とは遠いところで起こっているものとして受け取られているのかなと思います。それこそ自分の祖父母や、地域社会の中での葬式などを通して死に触れずに、逆にメディア上で触れるような形に今、死との関わり方が変化しているのではないでしょうか。

そういった死への向かい方が、先ほど井口さんもおっしゃっていた「デス活」みたいなものに参加する志向なのかもしれませんし、そちらの方が身近になりつつあるのかもしれません。

ソーシャルメディア上の死や商業主義的にやっている「デス活」などは、自分のアイデンティティを確認するようなイベントとして現れていると思うのですが、一方で伝統的な死への向き合い方はやはり薄れているのかなとは思います。

2026年2月号

【特集:「多死社会」を考える】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

堀江 宗正(ほりえ のりちか)

東京大学大学院人文社会系研究科教授

東京大学大学院人文社会系研究科にて博士(文学)取得。専門は死生学。聖心女子大学准教授等を経て現職。著書に『死者の力』等。訳書に『いま死の意味とは』(トニー・ウォルター)『近代世界における死』(同)。