【特集:「トランプ後」のアメリカ】

中東から見たアメリカの政権交代

2021/02/05

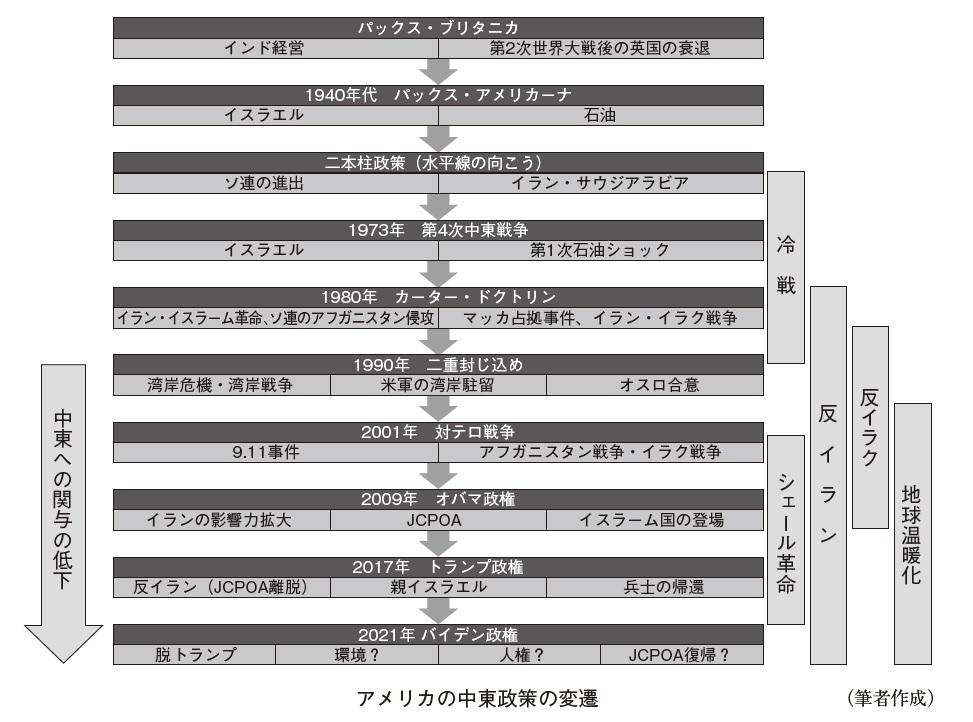

アメリカの対中東政策の変遷

アメリカの大統領選挙は中東でも注目の的であった。アラビア語など中東のメディアでも選挙戦中は連日、共和党の現職トランプ大統領と民主党のジョー・バイデン候補の動向が詳細に報じられていた。もちろん、それは、アメリカの対中東政策の変化が実際に中東諸国に多大な影響を与えると信じられているからである。

アメリカの中東政策は、第2次世界大戦後の、イスラエルと中東石油の供給を守る政策からはじまり、冷戦時代の2本柱政策(水平線の向こう政策)、ペルシア湾岸地域のアメリカ権益を死活的に重要だとするカーター・ドクトリン、湾岸戦争後の、イランとイラクを抑え込む2重封じ込め政策、そして9・11事件後の対テロ戦争というように時代ごとに変遷してきた。アメリカの中東外交では中東情勢の推移で頻繁に敵味方が入れ替わり、域内の勢力図・相関図も戦国時代さながら千変万化してきたのである。

一方、中東諸国も、アメリカにとって中東地域がきわめて重要な位置を占めると考えている。とくに中東における最大の同盟国であるイスラエルを守り、経済の血液たる石油を確保するため、アメリカは中東から離れることはないはずだという認識が中東の多くの人たちに共有されていた。

また、中東諸国側から見ても、アメリカがこの地域にいることには意味があった。とくに、人口の少ない湾岸アラブ諸国にとって、領土的野心をもつ域内大国から自国を守るため、強大な軍事力をもちながら、領土的野心のないアメリカのような存在が安全保障上不可欠であった。

逆説的だが、反米の国でも同様のことがいえる。反米国にとって、中東におけるアメリカ(そしてイスラエル)のプレゼンスは、自国の非民主的・非人道的な強権政治を正当化するのに格好の口実にもなっていたからだ。また、戦時体制を取り、そのためにさまざまな軍事組織を構築した国では、敵の存在が必要であり、そうした組織を維持・発展させるためにも、アメリカのような強大な敵の存在が不可欠であった。

9・11以降の展開

だが、1990年代には宿敵ソ連はすでに消滅、対立していたイランとサウジアラビア間にも緊張緩和が見られ、さらにオスロ合意で中東和平にも解決の兆しが表れた。したがって、アメリカが中東に関与する必然性は減少しつつあり、アメリカ国民も中東に対する関心を失いつつあった。

その一方で2001年には9・11事件が発生し、アメリカは対テロ戦争を宣言、テロ組織アルカイダを匿うアフガニスタンのターリバーン政権を打倒した。さらに9・11事件の実行犯がサウジアラビアやアラブ首長国連邦(UAE)等、親米国の出身であったことはアメリカの政権にとって衝撃であった。いわゆる「ネオコン」と呼ばれる勢力がホワイトハウス内で大きな役割を果たすようになり、イスラエル重視、民主主義の拡大という、理念に重きを置いた外交政策が幅を利かせ、2003年にはイラクの独裁者サッダーム・フセインの政権を攻落した。アメリカはふたたび中東に引きずり戻されてしまったのである。しかも、イラク戦争の結果、イラクに親イランのシーア派政権が誕生、逆に中東におけるイランの影響力が拡大してしまった。

また、イランに関しては2000年代はじめから核兵器開発疑惑が浮上し、イランとアメリカ・イスラエルの対立は国際社会を巻き込んで一触即発の状況にまで緊迫した。それは、イランの隣国である湾岸諸国も同様であった。サウジアラビアなど湾岸アラブ諸国は核疑惑とイランのアラブ世界における影響力の拡大で、90年代のデタントから一気に冷戦時代に逆戻りしたのである。だが、その緊張状態をある程度緩和させたのが、2015年、オバマ政権のときに結ばれたイラン核合意(JCPOA)であった。

しかしながら、2010年末からの、いわゆる「アラブの春」で中東の長期独裁政権がつぎつぎと瓦解し、その後に権力の空白ができると、テロ組織「イスラーム国」(IS)が、域内のみならず、世界各国で跳梁跋扈するようになった。さらに、この間、親米アラブ諸国の多くは、オバマ政権が、エジプトのムバーラク政権等親米国の崩壊を何もせずに座視していたとして、強い不信感を抱くようになった。

他方、事実上の内乱状態に陥り、自国民を弾圧していたシリアのアサド政権に対し、アメリカが強硬な姿勢を取らなかったことにも不満を募らせ、湾岸アラブ諸国からはオバマ政権を弱腰と非難する声が上がった。それとともに、彼らは、アラブ地域の不安定化を利用するかたちで、イランがシリアやレバノン、イエメンやイラクへの影響力をさらに伸ばしていたことにも警戒感を強めていった。

さらに、2003年ごろからアメリカでシェール・オイル産業が始動したことをきっかけに、アメリカ経済にとっての中東石油の重要性も下降しはじめる。石油というアメリカと中東を結ぶ重要な要素が弱まることで、アメリカと中東の親米国(その多くは産油国)のあいだに徐々に亀裂が生まれてきた。おりから地球温暖化の元凶として化石燃料への風当たりが強まり、これも石油を媒介とするアメリカ・中東関係に影響を与えていく。

トランプ政権による変化

そこに登場したのが、トランプ大統領であった。同大統領は、オバマ政権を否定する立場から、オバマ大統領の遺産を軒並みひっくり返し、2017年にはJCPOAから離脱し、イランに対し「最大限の圧力」をかけはじめた。さらに、トランプ政権は、この反イラン政策を補強するため、同じく反イランの立場に立つアラブ諸国を巻き込んでいく。人権侵害に目をつむり、最新鋭の武器を輸出するなどでサウジアラビアやUAE等を自陣営につなぎとめ、宿敵イスラエルと接近させ、新たな反イランの包囲網構築を試みたのである。トランプ大統領の就任後、最初の外遊先がサウジアラビアであったことは象徴的であろう。

一方、これに対し、物的証拠が不充分なものの、イランはさまざまな手駒を使ってペルシア湾やその周辺で米国や域内親米国の権益を標的にした攻撃を行ったといわれている。その背後にいたのがイランのイスラーム革命防衛隊で対外工作を担当するゴドス部隊であった。2020年1月にはアメリカ軍は、そのゴドス部隊のソレイマーニー司令官をイラクで殺害した。そのためイラン・アメリカ間で武力衝突が起きる可能性が高まったが、これは何とか回避された。

他方、長くアメリカの中東政策の柱であったパレスチナ問題は、オスロ合意でパレスチナ自治が開始されて以降、徐々にアメリカ政権の関心を失っていく。とくにトランプ政権では、一方的にイスラエル寄りとなり、パレスチナへの配慮が欠落していった。トランプ時代には大統領側近、とりわけ女婿であり、正統派ユダヤ教徒であるクシュナー大統領上級顧問が中東政策立案の中核にいたとされる。アメリカ大使館のエルサレム移転や中東和平に関する「世紀のディール」、さらにイスラエルとUAEを手始めとするアラブ諸国との関係正常化合意等でもクシュナーが大きな役割を果たしていたといわれている。

評価はともかく、トランプ政権が中東和平に関して大きな変化をもたらしたことは否定できない。しかし、こうした「成果」はトランプ大統領の選挙戦であまり役に立っていなかったとみられる。実際、大統領選中、中東問題が争点になることはほとんどなかったのである。

2021年2月号

【特集:「トランプ後」のアメリカ】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

保坂 修司(ほさか しゅうじ)

日本エネルギー経済研究所理事・中東研究センター長・塾員