【特集:戦争を語り継ぐ】

阿久澤 武史:日吉台地下壕で語り継ぐこと

2025/08/06

モノから人へ

戦後80年となり、戦争の記憶の継承が大変難しくなっている。朝日新聞社が今年2月から4月にかけて行った全国世論調査によれば、戦争当時の体験があると答えた人は10年前の調査の11%から5%に減り、自らの体験がなく、かつ戦争体験者から話を聞いたことがない人は29%から38%に増えた*1。戦争の記憶が「人」から「モノ」に移ったと言われてすでに久しく、残された「モノ」が持つ価値や意味があらためて問い直されている。

慶應義塾史展示館は、昨年度の春季企画展で「慶應義塾と戦争──モノから人へ──」を開催した。福澤研究センターが収集した戦争期のさまざまな「モノ」を通して、今を生きる「人」につなげられるものは何かを問う機会となった。この企画展は、本年7月から8月にかけて慶應大阪シティキャンパスに場所を移して行われる。

「モノから人へ」を考えるとき、慶應義塾にとって最大の「モノ」は、日吉キャンパスとその周辺地域にある旧帝国海軍による地下軍事施設群、「日吉台地下壕」と呼ばれる戦争遺跡であろう。私たちが地下壕で語り継ぐべきこととは何か。本稿は日吉に残る戦争遺跡を概説し、その教育的活用に関する現状の報告と課題について述べるものである。

キャンパスの戦争遺跡

日吉キャンパスが開校したのは1934年5月1日であった。この日、第一校舎(現在の高等学校校舎)において文・経済・法学部の予科の授業が始まった。

都心から離れた「至良の環境」に「理想的学園」を開くという構想のもと、陸上競技場や学生食堂などが順次完成、1936年2月には第二校舎が竣工し、医学部予科の授業も始まった。翌年には日吉寄宿舎や基督教青年会日吉ホール(チャペル)も竣工し、「理想的学園」の形が整えられていった。

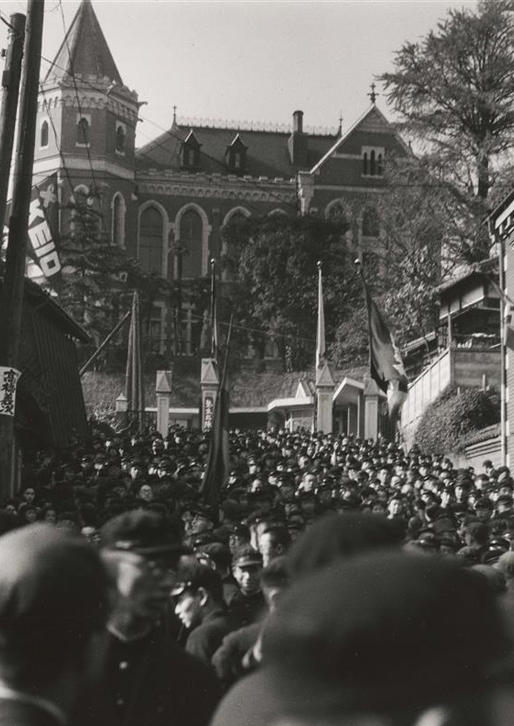

しかしながら、その「理想」の時間はあまりにも短かった。日中戦争から日米開戦へと続き、1943年10月には文系学徒の徴兵猶予が停止され、20歳以上の在校生が陸海軍に入隊することになった。いわゆる「学徒出陣」である。11月19日、陸上競技場では予科の壮行会が行われた。「理想的学園」は塾生が学ぶ場から塾生を戦場に送り出す場になったのである。

学徒出陣や勤労動員で学生の数が少なくなると、軍による空き教室の利用が始まった。文部省の指示もあり、1944年3月10日、慶應義塾と海軍省は日吉の校舎・施設に関する賃貸借契約を結んだ。第一校舎には軍令部第三部(情報部)が入り、教室で敵国情報の収集と分析が行われた。

同年6月、マリアナ沖海戦で海軍は大敗を喫し、7月にはサイパン島が陥落、戦局がいよいよ厳しさを増す中で、連合艦隊は司令部を陸上に移した。複数の候補地から選ばれたのが日吉寄宿舎である。寄宿舎は鉄筋コンクリート3階建の建物が3棟並び、各棟40の個室に勉強机・ベッド・洋服ダンスなどが備えられ、暖房は最新式のパネル・ヒーティング、各階には水洗式のトイレもあった。高台のため無線の受信状態が良く、その地形と地盤は地下施設の構築に適していた。「至良の環境」は、海軍にとっても好適な場所となった。連合艦隊司令部が寄宿舎に移ったのは9月29日、その足元では地下施設の工事が急ピッチで進められ、11月頃には作戦室や電信室・暗号室などの中枢部分の使用が始まった。

連合艦隊司令部地下壕は、地下約30メートル、内部は厚さ約40センチのコンクリートに覆われ、寄宿舎にあった地上の作戦室とは126段の階段で結ばれている。第一校舎の南西側には、すでに軍令部第三部の待避壕があり、連合艦隊司令部地下壕に続いて、海軍省の航空本部、人事局、キャンパスの外には艦政本部の地下壕が次々に構築された。その他の小規模地下壕をあわせると、全長は5キロメートル以上に及ぶ。

日吉は3度の空襲を受け、特に1945年4月15日夜半から16日未明の空襲では、工学部(旧藤原工業大学)の木造校舎など約8割を焼失した。現在大学校舎が建つ場所である。戦争が終わると海軍が去り、代わりに米軍が来た。接収は4年間に及び、返還式が行われたのは1949年10月1日である。第一校舎には前年4月に新制高校として開設された慶應義塾高等学校が入り、日吉は再び塾生が学ぶ場に戻った。

戦争を挟んで、日吉が直面したこの変転の歴史に、私たちはどのように向き合えばよいのだろうか。キャンパスの戦争遺跡は地下壕に代表されるが、それだけではない。地上の校舎や施設もまた戦争の記憶を深くとどめ、空襲や接収まで含めれば、キャンパス空間全体が戦争遺跡である*2。

2025年8月号

【特集:戦争を語り継ぐ】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

阿久澤 武史(あくざわ たけし)

慶應義塾高等学校校長・日吉台地下壕保存の会会長