【特集:戦争を語り継ぐ】

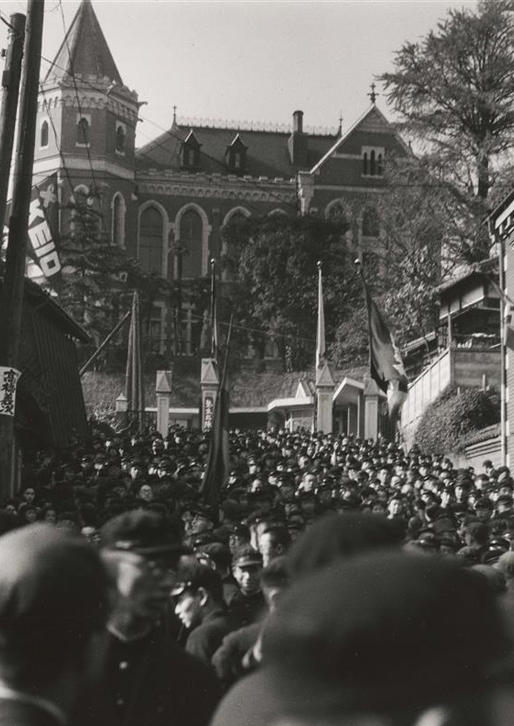

有末 賢:学び継ぐ「被爆者調査史」──慶應義塾と被爆者調査

2025/08/05

1.ヒロシマ・ナガサキの80年と「語り継ぎ」

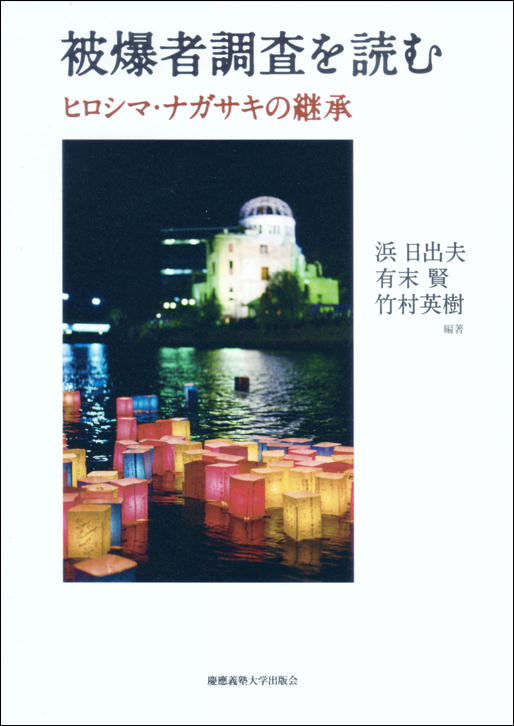

「戦争を語り継ぐ」という特集において、ヒロシマ・ナガサキの被爆体験は、欠かすことはできないことであるが、単に「語り継ぐ」だけでなく、慶應義塾と「被爆者調査」を考えると、「学び継ぐ」という言葉が浮かんだ。私は、社会学の立場から調査・研究を継続してきたが、この「被爆者調査史」という分野は、今も慶應義塾大学で「学び継がれている」領域でもある。写真にあるように、浜日出夫・有末賢・竹村英樹編著『被爆者調査を読む――ヒロシマ・ナガサキの継承――』(慶應義塾大学出版会)を出版したのは2013年で、今から12年前であった。本書の帯には、「非被爆者である我々は、原爆の記憶を継承することができるのか」とある。まさに、「語り継ぐ戦争の記憶」の原点であった。

「被爆者調査史」に入る前に「原爆と慶應義塾」に関することで、ぜひ記述しておかなければならないのは、原爆詩人・原民喜のことと、広島平和記念公園の記念碑の設計にかかわったイサム・ノグチの存在である。もちろん、無名の数多くの塾生・塾員の中に、広島・長崎の犠牲者も含まれているだろう。この点については、経済学部の白井厚先生と白井ゼミの協力で作成された『アジア太平洋戦争における慶應義塾関係戦没者名簿』を参照していただきたい。『三田文学』の詩人・原民喜が『夏の花』を代表作とする原爆詩集などを書いた作家であることは知られている。しかし、イサム・ノグチが広島・平和記念公園の記念碑などの設計を丹下健三とともに行い、設計図も書かれていたのだが、原爆投下国の米国の国籍を持つイサム・ノグチに対する批判があって、撤回されたという事実は意外と知られていない。

次に社会科学的な「被爆者調査」の歴史を見ていきたい。

2.中鉢正美と厚生省40年調査

昭和40(1965)年の厚生省調査よりも少し前に、慶應義塾大学法学部の社会学・マスコミュニケーション研究の米山桂三は「被爆地広島に見る社会変動」(『法学研究』37巻12号、1964年)を発表している。米山桂三は、政治心理学から入って、早くから世論調査や世論研究を取り上げて、政治学科において生田正輝、十時嚴周、川合隆男などの研究者を育てた社会学者であった。大学院社会学研究科においては、経済学部の「生活構造論」の中鉢正美とも旧知であったが、「広島の被爆者調査」においては、決して協力関係ではなかった。米山の「社会変動アプローチ」は、米国の社会解体、社会変動の概念を用いているが、具体的な被爆地の社会調査に入っているわけではなかった。米山門下であった、川合隆男、原田勝弘、佐藤茂子などが、広島のフィールドに入っているが、その後の中鉢正美の「生活構造」アプローチが採用されている。その意味で、米山の社会変動アプローチは、被爆地・広島をいち早く取り上げてはいたが、具体的な社会調査には至っていなかった。

厚生省公衆衛生局が昭和40年11月に「昭和40年原子爆弾被爆者実態調査」(以下「40年調査」と省略)に乗り出したのは、被爆後20年が過ぎ、国として被爆者援護のデータとして被爆者の健康状態、生活状態を調べ、今後の援護措置を立てることが目的であった。この「40年調査」では、全国に生存する被爆者全体を対象とする「基本調査」と抽出サンプルによる「健康調査・生活調査」の2つの調査が1965年11月に実施された。その後1966年3月に中鉢正美らが担当する「特別調査」が実施された。この「原爆被爆者生活実態」に関する最初の面接調査となった被爆者生活調査のプロジェクトには、厚生省の原爆医療審議会のメンバー(臨時委員)であった中鉢正美(慶應義塾大学教授・当時)と隅谷三喜男(東京大学教授・当時)、および石田忠(一橋大学教授・当時)の3名の研究者が参加し、中鉢の慶大班と隅谷(現地調査の準備から実施にいたる実質的作業は当時東大の経済学部助手であった下田平裕身が行っていた)の東大班はそれぞれの院生・学生を率いて相互に協力するなかで広島地区のフィールドを担当する一方、石田の一橋班は同様の調査班を結成して長崎地区を担当した。この「66年事例調査」に参加したのは、中鉢班では、川合隆男・佐藤茂子・原田勝弘の3人で、隅谷班では下田平裕身である。隅谷三喜男、中鉢正美、石田忠の3名は、いずれも社会政策学会の主要なメンバーであったので、厚生省が「40年調査」の主役として依頼したものと考えられる。

厚生省の「40年調査」の結論自体は、「戦争による災禍・被害の程度において、原爆被爆者と他の一般国民との間に著しい格差が見られるということはなかった」というものであった。しかし、このような国の認識と実際に調査を担当した中鉢正美や石田忠、さらに助手や若手の研究者や院生たちの認識は異なっていた。これこそが、被爆者調査が受け継がれていく理由の一つとなっている。

中鉢らはその後も「被爆者実態調査」を継続して行っている。それは、1966年に追跡調査可能な47ケースを詳細なインタビューによって追跡調査した生活史調査である。この「昭和50(1975)年調査」は、もともとは厚生省調査の継続ではあるが、慶應班の調査に参加したのは、中鉢正美・川合隆男・佐藤茂子・原田勝弘・小松隆二・中川清らである。これらの個人ノートを含む未発表の資料は、いわゆる「中鉢正美原爆資料コレクション」として、かつては慶應義塾大学図書館に保管されていた。この段ボール箱にしまわれた「中鉢正美原爆資料コレクション」は、1986年、中鉢が経済学部を定年退職されたときに、中川清、寺出浩司らの弟子によって、図書館に保管されたものであるが、浜日出夫らによる「被爆者調査史研究会」(2013年)にいたるまで、25年間は箱が開かれることはなかった。研究会の有末賢・竹村英樹・小倉康嗣・松尾浩一郎によって、箱の中身がリスト化され、1975年のインタビュー調査の「個人ノート」の中身を読むことはできたが、当時の被調査者たちの許諾を取ることも不可能であり、公表はできなかった。しかし、われわれ4人は、当時の広島の原爆被害者の生活を知ることができたし、調査者たちの思いの一端をも知ることができた。まさに「学び継ぐ」行為であったのである。現在、「中鉢正美原爆資料コレクション」は、慶應の図書館から広島大学平和科学研究センターに送られている。

3.浜日出夫らと「被爆者調査史研究会」

文学部社会学専攻の浜日出夫は、山岸健の後任として、1998年に筑波大学から移られた。専門は、M・ウェーバー、A・シュッツ、H・ガーフィンケルなどの社会学理論や社会学史であるが、一方で筑波大学時代に「土浦航空隊」や「予科練」、「ガマの油」などの伝承や記憶の社会学も研究テーマとされていた。長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志『社会学』(有斐閣、2007年〈新版:2019年〉)においては、「歴史と記憶」の章で、広島の原爆のことも記述されている。このような背景から、大学院修士課程から八木良広・高山真・木村豊などが浜について、戦争や被爆者について専門的に学び始めていた。浜の研究課題は、記憶の場や「時間・空間論」など歴史やグローバルな地点にあったが、第二次世界大戦や日本の戦後にも関心はあった(浜日出夫『戦後日本社会論――「六子」たちの戦後――』有斐閣、2023年、参照)。院生たちの論文指導において欠かすことができないのは「先行研究」であり、「被爆者調査史を読む」という研究会を開いて、研究していこうという趣旨で私にも誘いがかかった。私は、川合門下である竹村英樹、松尾浩一郎、小倉康嗣にも声をかけて研究会に参加したわけである。

『被爆者調査を読む』においては、浜日出夫は、「はじめに」で、2年前に起きた「東日本大震災」による「福島原子力発電所」の放射能汚染の事故や避難区域とヒロシマ・ナガサキの被爆とを比較している。第1章は、有末賢の「戦後被爆者調査の社会調査史」であるが、第2章は竹村英樹「中鉢正美「生活構造論」の展開と2つの「被爆者生活史調査」」である。竹村は、前述した中鉢による「被爆者調査」を精査して論述している。第3章は、高山真による「「長崎」をめぐる記憶の回路」である。高山は、この論文では、下田平裕身の「企業と原爆――三菱長崎製鋼所の原爆死亡者調査から――」を扱っているが、後に高山自身のインタビューや被爆者調査から博士論文を『〈被爆者〉になる――変容する〈わたし〉のライフストーリー・インタビュー――』(せりか書房、2016年:本書は塾文学部より第1回井筒俊彦賞を受賞)として公刊している。第4章は、松尾浩一郎「爆心地復元調査が描いたコミュニティー―湯崎稔と集団参与評価法―」である。第5章の執筆者・深谷直弘は、法政大学の大学院社会学研究科在籍であったが、指導教授である鈴木智之から浜に話があって、私たちの研究会に参加していた。彼は、長崎がフィールドであることから「慰霊行為としての原爆被災復元調査」を執筆した。彼の博士論文も深谷直弘『原爆の記憶を継承する実践――長崎の被爆遺構保存と平和活動の社会学的考察――』(新曜社、2018年)として公刊されている。第6章の八木良広は、R・J・リフトンの『生のうちの死』を取り上げて「原爆問題と被爆者の人生に関する研究の可能性」を書いている。次章の木村豊は「東京大空襲」が研究テーマで後に博士論文にまとめられたが、この研究会では「広島修道大学「被爆体験」調査における〈生者と死者〉」を書き上げた。最終章は、小倉康嗣「被爆体験をめぐる調査表現とポジショナリティ」である。小倉は、リフトン、石田たちの生活史調査や質的調査を検討して、反省的調査方法や調査者のポジショナリティ(立場性)について考察している。『被爆者調査を読む』の検討は、被爆者の生活実態調査から、生活史調査を経て、体験の記憶論、記憶の場や表象、ポスト体験世代の継承へと議論が進んでいく。そして、2025年の現在、新しい研究世代が登場してきているのである。

2025年8月号

【特集:戦争を語り継ぐ】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

有末 賢(ありすえ けん)

慶應義塾大学名誉教授