【特集:戦争を語り継ぐ】

片山 杜秀:加田哲二の夢と罰──ウィリアム・モリスから東亜協同体論へ

2025/08/06

「山食」にある1枚の表彰状

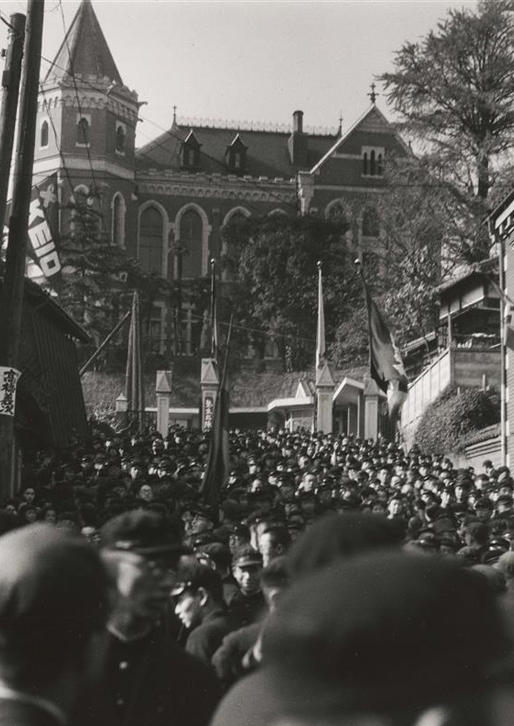

山食。三田の山の学生食堂である。「山上の食堂」を約めて山食になった。1937(昭和12)年の創業。場所は移り変わり、今は西校舎内にある。食堂の奥へと進む。食券の券売機に辿り着く。すると、その左斜め上方に1枚の表彰状が飾られているだろう。以前は配膳台の上のところに掛かっていた。山食の創業者夫妻に授与されたものだ。日付は「昭和19年4月2日」。敗戦まで、あと1年と4か月。文面はこうだ。「貴下夫妻ハ朝夕職務ニ精励 教職員塾生ニ接シテ懇切至ラサルナク克ク従業員ヲ教導シ常ニ創意ト工夫ヲ怠ラスシテ受食者ノ便宜ヲ図ルハ誠ニ感謝ニ堪ヘス 茲ニ深厚ナル謝意ヲ表ス」。食糧事情は悪化する一方。戦時学生生活を支える山食の苦労はいかばかりか。塾として、よく慮り、労っている。末尾にはむろん贈呈者の名が入る。まずは塾長の小泉信三。続いて食堂委員の名が並ぶ。塾にはそういう役職があった。4人いた。『三田評論』の編集長を務めた小澤愛圀の名もある。小泉の名のすぐ横に来る、食堂委員の筆頭はというと加田哲二(かだてつじ)だ。

加田とは誰か。戦時期の慶應義塾の代表的教員のひとり。経済学部の教授。論壇誌にその名の載らない月はないというほど。近衛文麿のブレーン組織として名を馳せた昭和研究会の有力な一員でもあった。昭和10年代の国家の方向づけに多かれ少なかれ関与した学者となると、帝大系の人々が圧倒的に目立つが、そこに伍していたのが慶應だと誰よりも何よりも加田であろう。慶應からさらにもうひとり挙げるとすれば、加田門下で、やはり経済学部のスタッフであった、武村忠雄になろうか。

加田は1895(明治28)年、東京は湯島の生まれ。京華中学から慶應義塾へ。大学部理財科(1920年から大学令によって大学部は正規の大学に"昇格"し、理財科は経済学部となる)で、高橋誠一郎らに学ぶ。卒論は「アダム・スミスの価値学説研究」。1919(大正8)年に卒業すると、すぐ助手に採用され、小泉と高橋の信頼を得て、1923(大正12)年から1926(大正15、昭和元)年まで主にドイツに留学。標準3年間の塾派遣留学は、教授に進むための当時の定番の進路であったが、加田も帰国すると経済学部の教授になる。受け持った授業は「経済学説研究」、「社会学」、「経済学」等で、日中戦争期からは「植民政策」が加わる。これらの講座名から窺えるように、加田は最初から狭い分野の専門家ではなかった。経済学に社会学。経済思想史に社会思想史。思想を生む歴史的背景の究明にも熱心で、経済史に社会史に政治史まで講じなくては済まなくなる。しかも加田はおのれの学問を現実の日本の針路に反映させることを熱望したから、その授業も時局を踏まえた「植民政策」にまで広まって、そうなると、民族学や戦争学や地政学まで入ってくる。思想研究ではファシズム、国家主義、全体主義が得意中の得意。取り扱う領域は拡大の一途だ。

ところがそうなってもちっともパンクしないのが加田である。驚くべき勉強家。整理がとびきりうまい。たとえば5・15事件が起きれば、その思想背景となった日本の農本主義者たちの思想地図を作って見せ、権藤成卿、長野朗、橘孝三郎といった、普通のアカデミストたちの触りたがらない"危ない右翼思想家たち"のポジショニングを明快に説明してしまう。しかも、その理解の何と適切なこと! 実に客観的。妙な偏見がない。こんな学者はなかなかいない。あちこちに手を出すということでは、同時代的には三木清や清水幾太郎が居て、2人は加田の知己でもあったのだが、三木や清水の幅広さに加田はちっとも負けていない。しかも加田の時代と思想に対する整理は、大日本帝国の進む線路と、いつもそれなりに齟齬はありながらも、ついに途中下車や脱線には至らなかった。加田の夢は結局「大東亜共栄圏」の理想的実現を求めて、そこに最後まで共鳴していた。加田は、大日本帝国と共に、自壊への道を突き進んだ。けっこう確信犯的に。加田が小泉らと連名で表彰状を贈呈した山食も、昭和20年5月の空襲でいったん焼けてしまうが、加田自身も戦後に慶應義塾を去らねばならなくなる。公職追放にひっかかった。

ウィリアム・モリスへの共鳴

さて、大日本帝国との心中に向かう加田の思想と行動は、いつの頃から、そちらの方向と同期していったのだろう? 種は初期からあった。加田はベルリン留学中の1924(大正13)年に『ウヰリアム・モリス――芸術的社会思想家としての生涯と思想』を著している。書名通りのモリス研究だが、そこには加田自身の夢が投影されている。モリスを語って自分を示している。加田はやはり大正時代に学んだ人だ。大正前期。第一次世界大戦を機にして日本の資本主義は隆盛に向かう。しかし大正後期には矛盾も増幅させる。関東大震災が起きたのは加田が留学に出て何か月か後のことだが、そのとき幕末・明治の生き残りたる渋沢栄一は、震災を天譴と呼んで議論を巻き起こした。渋沢によれば、大正期の新世代の資本家たちの思想と行動は欲望を剝き出しにして私益の追求に走るのみ。道徳なき資本主義は悪。天が怒るのも無理はない。渋沢の思いである。

震災が天譴かどうかはともかく、資本主義の暴走に枷を嵌めねば危ないという感じは、加田も渋沢と同じだ。であるならば、加田の世代だとマルクス主義に馳せ参じるのがひとつの道筋である。経済学者で言えばマルクス系の有沢広巳や土屋喬雄は加田のひとつ年下。だが、そこは慶應で小泉と高橋に育てられている加田だ。「天は人の上に人を造らず」から始まって、あとは個人の才覚で自由に人生を実現すべきであり、人の自由をイデオロギーでがんじがらめにするのは間違いという、福澤諭吉の精神に感化され続けていたのが加田である。マルクスには惹かれながらも、どうしても同意できない。私利私欲もだめだが、天下国家かプロレタリア階級か何らかの抽象観念のために私を滅するのもおかしいと感じる。そんな加田は一種の中道を求めざるを得ない。加田の初期の研究対象たるアダム・スミスのような、私益に徹すると公益に通ずるというような古典的議論は、第一次世界大戦後の日本と世界の現実を目の当たりにしては、役立つようには思われない。

そこで加田が緊急避難所に選んだ先がモリスなのである。労働そのものを芸術とする。快楽とする。そして労働から得られる富をみんなのものとする。公益とする。個人の欲望追求に歯止めをかける。人間の快楽は普通に考えて蓄積よりも行為そのものにあるはずで、したがって労働という行為は快楽になりうる。楽しい行為としての労働に満足して、あがる利潤が公益のために回されても納得できる道徳的余裕が生まれれば、そこに矛盾も破綻もなく、私と公は合致して共生しうるであろう。加田が共鳴したモリスの理想像はそんなものである。しかもモリスの「みんな」は人類全体というような大風呂敷を広げるものではないだろう。労働の現場でみんなが楽しい。そういうみんなは顔の見えるみんなであって、カント的人類概念とかマルクス的階級概念には拡張不能であろう。あくまでもみんなの顔の見える共同体主義である。コミュニティである。

2025年8月号

【特集:戦争を語り継ぐ】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

片山 杜秀(かたやま もりひで)

慶應義塾大学法学部教授、教養研究センター所長