【特集:戦争を語り継ぐ】

都倉 武之:慶應義塾史における戦争研究の課題と可能性

2025/08/05

白井ゼミからの継承

慶應義塾における戦争期の調査の先駆者は1991年にゼミ生と共に共同研究「太平洋戦争と慶應義塾」を開始され、以後ライフワークとされた経済学部の白井厚名誉教授であることは論を俟たない。白井調査の金字塔は2200名以上の慶應義塾関係戦没者の存在を実名で詳細に明らかにした、他に例を見ない徹底した戦没者名簿の作成、そして戦争体験世代の塾員に一斉発送した空前の規模のアンケートの実施による戦時中の慶應義塾の実態調査などに代表される。

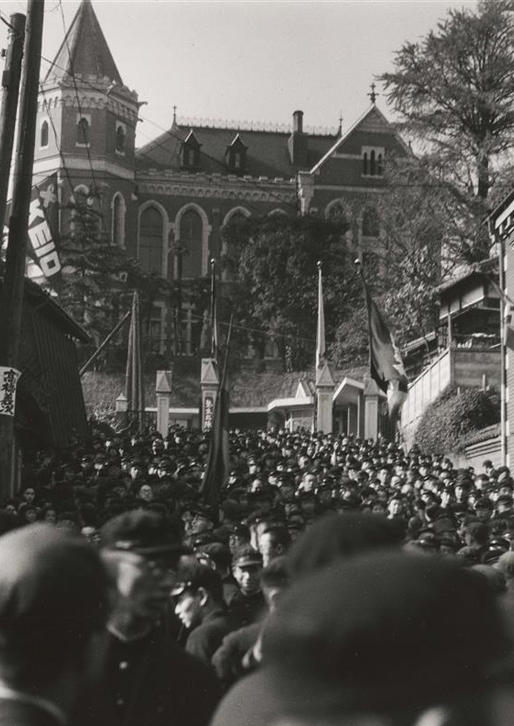

学徒出陣70年といわれた2013年、慶應義塾史のアーカイブとしての福澤研究センターに、戦争期の調査を目的として故河野俊二氏(東京海上火災保険社長・会長、自身は東大卒)からの多額の指定寄付を頂戴した。河野氏の兄は特攻により戦死した塾員河野宗明氏(1944年経済学部卒)であった。筆者はこれを機会として「慶應義塾と戦争」アーカイブ・プロジェクトと称して戦争期の調査を開始し、まず白井先生を訪ね、数千通のアンケートの個票原本を始め調査資料を受け継ぐとともに、白井調査を補完するために、この時点からやって価値があることを4つ見定めた。①一次資料の収集。戦争期の塾生塾員の様子を伝える生の資料は当時は福澤研究センターにほとんど収蔵されていなかったので、手紙、日記、写真、使用品などの実物資料を収集保管して、ある程度の密度のある資料群を形成することを目指す。②まだできる戦争体験者の聞き取り調査を実施し記録を残す。③学内資料を集計して学徒出陣期の統計データを明らかにする。④これらの活動成果を展示公開することでこの分野の研究の発展を図る。

以後、十数年の歳月を経て、収集資料は他大学に類を見ない厚みを持ったと自負できる規模になった。様々な展示の機会を設け、2021年の慶應義塾史展示館開館によって、常設展示にも戦争コーナーを設けることができた。聞き取りは100名規模で実施ができ、統計データの解析は様々な資料的限界が判明しつつ、今も継続している。また戦争期の慶應義塾を主題とする連続講義「近代日本と慶應義塾」も日吉に開設し多くの受講生を集めている。従来から熱心な活動を継続している日吉台地下壕保存の会と連携した見学会などの機会も各段に増えた。このプロジェクトを通じて、「慶應義塾と戦争」について語り、議論し合う輪を広げることに、多少なりとも貢献できているのではないかと考えている。

戦争研究の難しさ

戦争を研究テーマにすることは難しい。1945年の敗戦で、ある者は死線をさまよい家族も家も失い、ある者はほとんど何の影響も受けずに戦後を迎え、お互いにどんな琴線に触れるか分からないので、軽々に戦争の時代を口にしなくなった。一人一人の戦争認識が異なることは当然だが、その違いは大親友との仲を一瞬で切り裂き、総人格的憎悪の応酬を生むようなことも決して珍しくないほど、日本人が今なお不寛容な話題の一つと言って間違いない。本来、平和を求めるためには戦争を、軍事を、多面的に研究し議論せねばならないはずである。白井先生が常々、「日本史上の最大の事件」という言い方をされていたことが思い出される。あれだけの惨禍を世界規模でもたらしたからこそ、学ばねばならないはずだ。日本中の自治体が戦争の歴史を記憶する施設を設けても、それは戦争博物館ではなく、揃って平和博物館と称される。言いたいことを好きなだけ言い合うことを奪われた戦争の時代を怨みながら、戦争について語る時に言葉を選ぶ、そんな不自然な状態がここにも見られる。研究対象とする戦争を何と呼ぶのかさえ共通認識が得られないまま、「先の大戦」などと呼ぶのが正しい選択となっている。

学校史においても、戦争の時代は長く忌避されてきた。まずなされるべき実態の解明も十分行われずに、二言目には、大学の戦争責任の認識を問われる。そんなテーマに好き好んで近づこうと思う者は少ない。

慶應義塾の場合、戦後まもなく創立100年記念事業が始動して『慶應義塾百年史』の編纂が行われた。戦争期を扱った中巻(後)は1964年には発刊されたので、まだ戦争当時の教職員が十分な資料と記憶をもって編纂でき、実名で記述されているなどの強みがある一方で、当然触れなかったこともあると考えられるし、周囲の資料が出そろっていない時代であった物足りなさも否めない。

学校の歴史を客観視することはなかなか難しい。学校史の文献は、通常、内部の人間が書く。自分の出身校や勤務校であれば関心のある者は少なくないが、他の学校にそれほど関心は持てないものだ。その学校に関心を持って内部に通じなければ、独自の文化や機微を感じ取ることはできない場合がある。

たとえば、慶應義塾史において「帽子」は重要である。慶應義塾生の制帽は、中学から大学まで共通の丸い帽子であったが、これは角帽を最高の権威とした制服文化の序列において、あえて格下の帽子を被る文化(帽子の権威主義への抵抗)と読み解くことができる。これは福澤諭吉の時代に、和服の着流し・角帯という商人風の塾生の服装が、武士の象徴であった袴を着ける官立等の他校の常識への反骨的抵抗であったことの延長線上に解釈できる(このことについては拙著『メディアとしての福沢諭吉』参照)。丸い帽子は「塾帽」と呼ばれて慶應義塾の誇りとされていた。筆者が聞き取りをした中で、戦争末期の勤労動員に塾帽を被っていたか否か、ということが話題になったことがあった。少なくともこの時の語り手にとって、戦争末期でも塾の帽子を被り続けることが1つの抵抗の意味を持っていた文脈であった。勤労動員に関する聞き取りで誰に対しても帽子について尋ねることなど意味をなさないかもしれないが(戦争末期には広くカーキ色の戦闘帽が被られた)、慶應の話としては意味を持つのである。この戦争末期の帽子のように、学校史はその学校の世界観に入らないと見えない部分があり、なおさら横断的な視野を持ちにくいのである。

小泉信三をどう見るか

従って、他の学校より戦争に協力的であったか否か、等ということは検証が極めて難しい。塾長小泉信三について考えてみよう。戦時中の小泉塾長が戦争に積極的に協力し学生を戦場に送り出した、と書くものをしばしば見かける。これは、東京帝国大学や早稲田大学の総長と比較してヨリ積極的だったという意味だろうか。筆者の知る限りそのような検証が十分なされた例はない。小泉信三という人物については、平たくいえば好き嫌いが別れる。そのキャラクターはカリスマ的な側面があり、それを嫌う向きもある。また、小泉が戦前戦後を通じてマルクス主義の強烈な批判者として知られる経済学者であったことは、マルクス主義全盛の戦後の学界において否定的に評価される前提に十分で、戦後の皇太子御教育参与としての活躍などは、そもそも天皇制を容認しない立場からは学者の風上にも置けない者という評価になり、当然戦時中の小泉をも否定的に見ることに傾いたであろうと考えられる。

2008年春に三田キャンパスで「小泉信三展」を開催した時、筆者はその展示構成を担当した。戦争の時代に関しては一面的にならぬよう悩み、必ずしも擁護的な展示内容ではなかったと認識しているが、少なからず批判的な声が寄せられた。この展示の企画者と話がしたいと、ある名誉教授に呼び出され「よくこんな展示ができましたね」と面と向かって言われた。褒め言葉ではなく、最大限の嫌味である。これは今も脳裏に焼き付いている。

これを経験してからの前記プロジェクト始動であった。筆者の関心の1つは小泉塾長を当時の塾生はどのように見ていたのか、という実感に触れたいということであった。あらゆる聞き取りで必ず小泉塾長について尋ねたが、よく考えれば自分の塾生時代の塾長の印象など、さして語れるものではない。ただ、語り手によって全く異なるところを見ていることは興味深かった。ある塾員は、小泉が1941年12月の真珠湾攻撃直後に塾生向けに行った講話で、「清々しい」という言葉を使ったことを記憶し、今も「引っかかっている」と語った。そうかと思えば、1941年4月に大学予科に入学したある塾員は、塾長が入学式で、ただ福澤を語り、それまで塾外の中学で聞き慣れていた「忠君愛国」的な言葉を一切使わなかったことに感激したことを語った。

戦後慶應の教授になった方のご子息からは、こんな話を聞いた。学徒出陣が決まり、近所の人や親族などが、国のために死んでこいという意味のことを皆真顔で言い、どうなっているのか、本当にそんなことを思っているのかと思っていた。そんな中で挨拶に行った小泉塾長だけが「必ず生きて帰ってくるように」と言った。それだけが自分の希望になり、自分は戻ってきた。南方で銃創を負い伝染病にも苦しめられ、ほとんど戦争の話をしなかった父がわずかに語った断片なのだという。この話などは、後年の語りのさらに伝聞であるが、重い実感が伴うと感じた。

幼稚舎から学んで軍医となったある塾員は「好戦的ではないけど、反戦的ではなかった」という言い方で小泉を評した。誰もが自分の指標から小泉を見ており、それぞれ違う。だからこそ、できるだけ多くのサンプルを集約しておくことに意味があると感じられた。今回は紙幅の都合で収録できないが、塾生の日記など一次資料でも塾長に言及しているものが複数収集された。こういったものを総合的な視野から検証するとともに、他大学などとも比較して検証することもこれからなされていくべき課題であろう。

戦争調査は何をどのようにやっても批判される。筆者も大分図太くなった。慶應だけをなぜ対象にする、なぜインテリだけか、農村の子弟の死は無価値だというのか、と言われたこともある。自分の持ち場をまずやることを、日本中でやって持ち寄れば良いのである。この分野はまだその段階だ。筆者の原動力は、語弊を恐れずにいえば「面白い」ことだ。日吉の授業でも必ず学生に言うようにしている。不謹慎だと思わずに「面白い」と思って良い、興味を持っているから深く考えられるはずだと。節度を失ってはいけないが、「正しく」戦争と向き合わなければならないなどという規範意識は、目を曇らせるだけである。

2025年8月号

【特集:戦争を語り継ぐ】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

都倉 武之(とくら たけゆき)

慶應義塾福澤研究センター教授