【特集:戦争を語り継ぐ】

望月 雅士:早稲田と戦争── 慶應義塾史展示館『2024春季企画展 慶應義塾と戦争──モノから人へ──』の検証を通して

2025/08/06

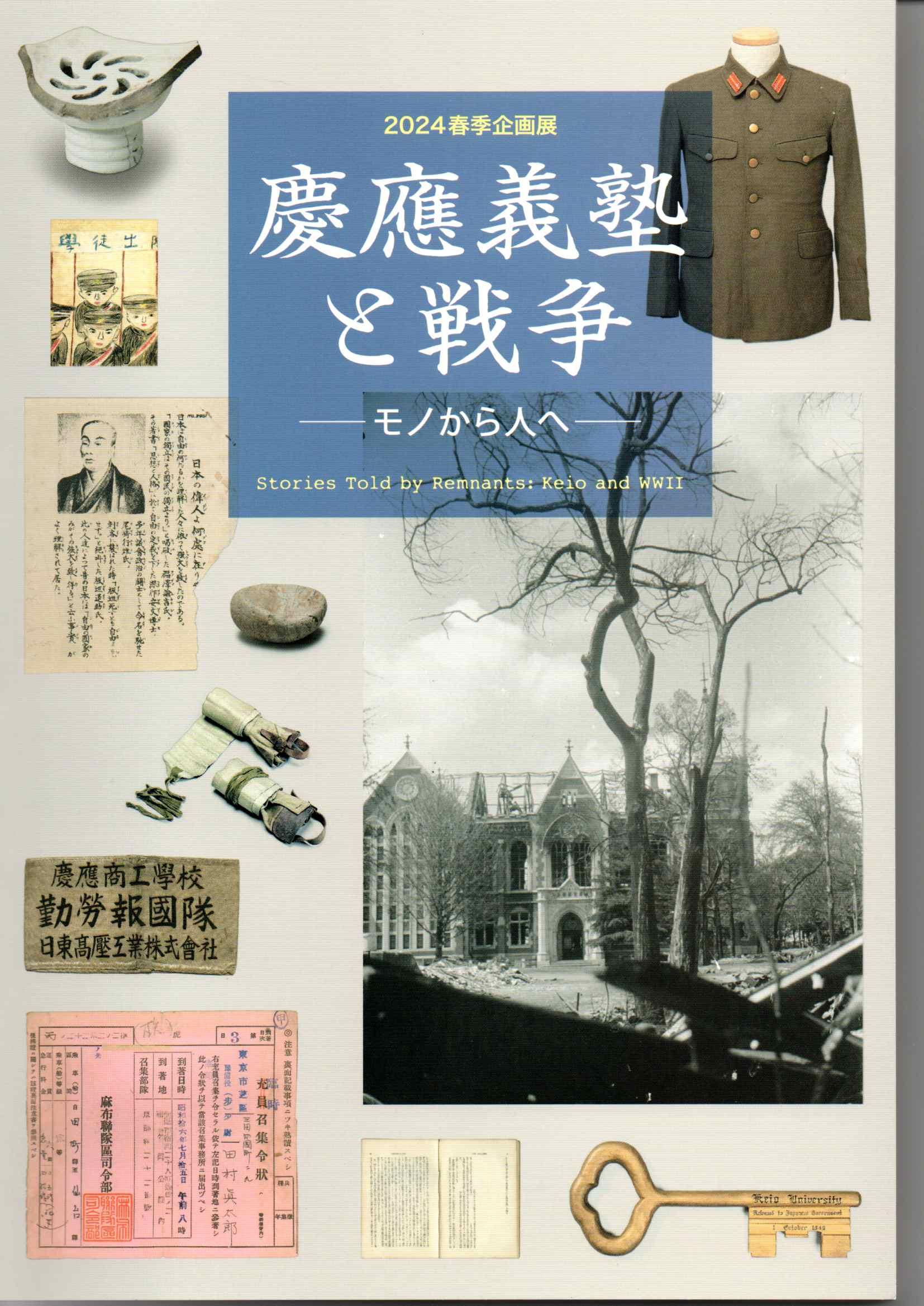

昨夏、慶應義塾史展示館で「2024春季企画展 慶應義塾と戦争──モノから人へ──」展が開催され、その図録『慶應義塾と戦争──モノから人へ──』(写真)があわせて刊行された。「慶應義塾と戦争」をテーマに50のキーワードからアプローチするという斬新な企画で、図表や写真、資料も充実した内容となっている。今後慶應にとどまらず、「大学と戦争」について研究する際に必ず参照される図録といってよいだろう。

本稿はこの図録に刺激を受け、戦争の時代の早稲田大学を慶應義塾大学との対比によって検証するものである。その比較から、早慶両大学のどのような違いが見えてくるだろうか。

何から戦争を語りはじめるか

「大学と戦争」という枠組で論じるとき、大学が徴兵と動員によって戦時体制に組み込まれることになった日中戦争から語りはじめるのが常識だろう。私もそのような推測のもとに本図録を開いたが、冒頭のキーワード01[慶應義塾と戦争]は私の予測を裏切った*1。

「『慶應義塾と戦争』という時の"戦争"とは、第一に昭和期をさすことはいうまでも無いが、学問に携わる者が"戦争"といかに向き合うべきかという問題に、幕末以来向き合った歴史も見逃せない」(5頁)。

ここでいう「歴史」とは、「福澤が、慶応4年5月15日、彰義隊と新政府軍の衝突が生じた上野戦争の日も、時間割通りに授業を継続した逸話」(10頁)のことである。この一説を記した『福翁自伝』の原稿が「慶應義塾と戦争」展の最初の資料01-1[福澤諭吉『福翁自伝』原稿(上野戦争)]となるが、このあまりにも有名な福澤の逸話が慶應のDNAであることを改めて認識した。この慶應の切り口を早稲田に応用した場合、何が戦争の語りはじめとなるだろうか。

1905年4月4日、安部磯雄野球部長を団長とする早稲田大学野球部の選手12名が、アメリカ遠征のため横浜港を出航した。ときは日露戦争の真っただなかで、奉天の会戦直後のことである。安部部長はアメリカへ向かうコレア号のなかで、遠征の意義をつぎのように書いている。

「余等は素より今回の競技に於て勝利を得ることの出来やうとは考へないが、若し失敗することがあっても、今後幾度か渡米を企てゝ競技する積だ。何も負けたからとて恥辱と思ふにも及ばない。実は斯る狭隘なる考を棄てたいと云ふのが抑も余が国際的競技を思ひ立った所以である」(「早稲田大学野球選手渡米記」第3、『朝日新聞』1905年5月11日付)。

ここには、野球の先進国アメリカに、果敢にチャレンジしていこうとする早大野球部の意気をみることができる。アメリカでの戦績は7勝19敗。6月29日に帰国するが、このチャレンジが、その後の日本球界の発展にどれほど寄与したかはかりしれないものがある。なお3月に渡米チームはユニフォームを新調した際、薄い小豆色の地に校名を海老茶色のローマ字で浮き立たせたものに変えた。この海老茶色=えんじ色が、のちに早稲田のスクールカラーとなる*2。

学徒出陣壮行会をいつ開くか

1943年10月2日、勅令で「在学徴集延期臨時特例」が公布され、在学生の徴集延期が停止された。学徒出陣の決定である。キーワード12[塾生出陣壮行会]では、学徒出陣の際の壮行会についてつぎのように書かれている。

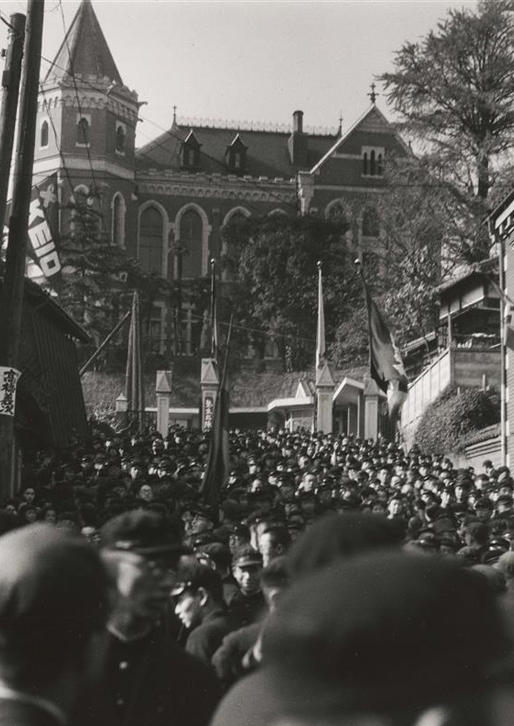

「文部省主催の壮行会とは別に、各大学でも壮行会が実施され、慶應の場合、昭和18年11月23日に三田で挙行された。当日は午前9時半から、まず三田演説館前の稲荷山広場で塾長訓示、在校生代表送別の辞、出陣塾生代表答辞などを含む式典が行われた」(7頁)。

この説明を読んだとき、私は目を疑った。11月23日ではなく、10月23日ではないかと。

徴集延期中の学生は本籍地において、10月25日から11月5日までに徴兵検査を受けなければならない*3ため、各大学ではそれまでに慌ただしく壮行会が開かれた。早稲田では、10月15日戸塚道場(のちの安部球場。現早稲田大学総合学術情報センター)で、大学主催の壮行会が開催された。学生で埋め尽くされた会場内で田中穂積早大総長は、「今こそ諸君がペンを捨てて剣を取るべき時期が到来した*4」と訓示を述べ、学生を鼓舞した。

翌16日は同じく戸塚道場で「早慶壮行野球試合」、いわゆる最後の早慶戦が行われ、21日には明治神宮外苑競技場で、文部省学校報国団主催の「出陣学徒壮行会」が開催された。出陣学徒は12月1日陸軍に入営、12月10日に海軍入隊となっており、前述の徴兵検査の時期も決まっていたため、壮行会は10月20日過ぎには終わりにしなければならなかったのである。

慶應の壮行会が11月23日である理由は、キーワード11[出陣前の授業]を読むと解決する。資料11-1に、10月19日付の小泉信三塾長による出陣塾生向けの掲示が写真版で載っており、「検査終了帰塾の後は再び精励して学事に力め、以てよく入営前学生々活の始終を完うせんことを望む」(26頁)とある。つまり徴兵検査や諸々の準備はあるにしても、「慶應義塾では最後までできるだけ授業に出席すること」(7頁)が奨励されたというのである。もとよりこの点については学生の出身地などを考慮する必要があるだろうが、それでもこの判断には、今日敬服のほかない。

2025年8月号

【特集:戦争を語り継ぐ】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

望月 雅士(もちづき まさし)

早稲田大学教育学部非常勤講師