【特集:エンタメビジネスの未来】

中山 淳雄:"推し"が牽引するエンタメビジネス──消費者から表現者へという「確変」

2024/04/05

不況期に経済をまわす“柱”として頼られた「推し」

「推し」という言葉は2011年のAKB48総選挙で使われたことで一般に認知され、実際に広がりはじめたのは2018年の『名探偵コナン ゼロの執行人』あたりだろうか。「安室透の女」として女性ファンが何度も同じ映画に足を運ぶ社会現象が起こって以来、嵐の活動休止のニュースや11月4日を「いい推しの日」としてツイートが始まるのが2019年、そして2020年からのコロナ禍で、経済をまわすムーブメントとして大いに歓迎されるようになる。放送メディアや音楽コンサートなどのリアルスペースの遮断により、タレントやキャラクターはファンの存在によって生かされるようになった。「届けられない」という緊急事態に陥り、初めてファンクラブとして定期的なコミュニケーションの場があったり、SNSなどでファン同士が「推し」てくれることでそのベースを広げていけることに供給側も気づき始め、「推し活」が人口に膾炙したのがコロナ禍の3年間であった。

1人のタレントもしくはキャラクターに執着し(時にはお城や場所といった人格や成長幅を持たないものに対してすら行われる)、“推し”としてその成長過程を追い続ける行為自体は、実はそれほど新しいわけではない。宝塚やジャニーズ(現在のSMILE - UP)が「追っかけ」や「親衛隊」という形で象徴的に切り取ってきた1980年代からあったものだ。ただ数百人、数千人の行き過ぎた行動を諫める言説が多かった当時に対して、直近の何十万人、何百万人といった単位を動員する「推し」は規模も対象となるユーザーの行為も、完全に別種のものに進化したといえる。それはアニメが300億円市場で10人に1人も視聴していないニッチなものだった1980年代と、3兆円市場となって10人に9人が視聴するようになった2020年代の違いでもある。「実はファンクラブに入っていて……」と密やかな個人の趣味でしかなかった40年前と比べて、「推し」という言葉のもつ活動的で社交的な響きにくるまれて、誰かのファンでいることは当たり前になったのだ。

Z世代で推しがいる人は9割を優に超え*1、全世代でもざっと5割*2という「推し活ユーザー」がいる昨今、ここまでになってくると逆に「推しハラ(推しハラスメント)」で迷惑なほどに“布教”し続けたり、本来は好きでもないのに話題に入るために推しをカモフラージュするようにすらなってくる。「推しがいない」というのは、無趣味で無感情な人間であるかのように受け取られ、新しいソーシャルプレッシャーになっていたりもする。または「推し」という言葉がインフレ化し、様々な複雑な関係性や感情をごまかす小道具にもなってくる。憧れの先輩を「推し」と呼び、彼氏の目の前でもキャーキャーと騒ぐ様はどう表現すべきだろうか。愛情も好きも軽くいいなと思える感情も、人の感覚のスペクトラムは白黒はっきりつかない多様なバリエーションをもっている。それらを巧みに誤魔化しながら、関係性に白黒つけずに曖昧なままに保留できるようになったという意味では、人間関係のダイバーシティを大きく変える役割にもなっているのかもしれない。

個人が好きなアニメをビデオで視聴している間は、こうした「オタクの活動」に社会がポジティブなまなざしを向けることなど叶わなかっただろう。2000年代にオタクが外にでて音楽コンサートや聖地巡礼などで社交活動を行うようになり、2010年代にそれが一大経済圏を築くようなものとしてアニメ・マンガ・ゲームの輸出型サービス展開に成功してグローバルなプレゼンスを確立したのと並行し、2020年代に不況期を助けるファン活動として頼られるなかで、オタクも推しもすっかり社会で認められるようになった。結局のところ「推し」という誰か特別な有名人やキャラクターを応援するという行為が、単なる個人の感情や趣味にとどまらず、グッズを購入する、イベントに参加をする、聖地巡礼をするといった経済活動と不可分に結びつき、経済をまわすためのレバーとしても十分に有効なものとして認められるようになったからこそ「向社会性」を手に入れたとも言える。

お金を出さずとも成立する「推し活」、買うではなく参加するという特性を見るべき

消費活動としての「推し」にどれほどポテンシャルがあるのか、ということを私は『推しエコノミー』を執筆していた関係でよくメディアから問い合わせを受けてきた。「オタクの消費活動」という意味では7、8千億円とも言えるし、ライセンス商品やCMタイアップに用いられる「キャラクタービジネス市場」の2.5兆円の一部ともいえるし、映像・出版・ゲームなど「コンテンツ産業」の13兆円を推進するエンジンとも言える。それは特段「推し」という言い訳が普及する前からも、ごく一般的に行われていた消費活動である。だが本論でメインテーマとして私が語りたいのは「消費の一環として『推し』を語ることそのものが、間違っているのではないか」ということである。

その意図するところは、「推し」は確かにイベント参加やグッズ購入など「消費」を伴うものでありながら、実はその本質が“買う”ではなく、“参加する”というユーザーのベクトルの変化にあるからだ。推し活は実はモノやサービスを買わなくても行うことはできる。SNSで拡散したり、Discordでファンクラブをとりまとめて皆に情報提供をするのも立派な推し活である。大事なのは消費ではなく、そのタレントやキャラクターが盛り上がることであり、ファン経済圏が広がることそのものであり、実はびた一文払わずともインフルエンス力と動員力さえあれば十分に「推し活」として機能しているといえるのだ。

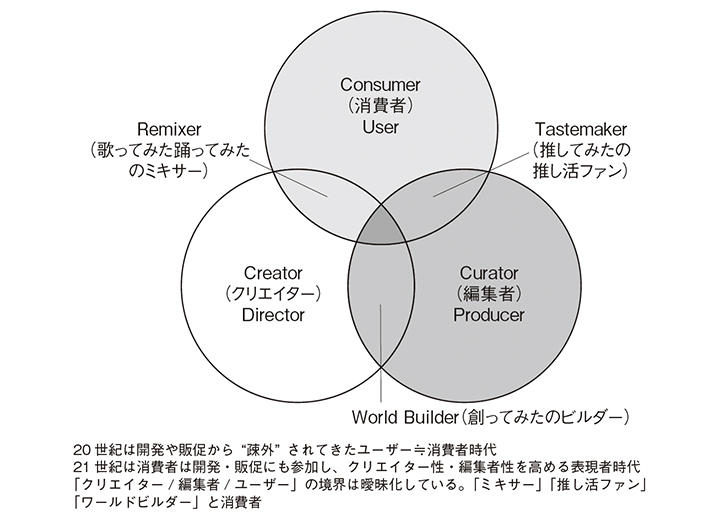

図1 は『クリエイターワンダーランド』(日経BP、2024)に掲載した図表だが、ユーザーは「消費者」という枠におさまりがつかなくなっている。ここ15年ほど、Amazonには商品レビューを書き、mixiやFacebookでは何千人という友人に情報を提供しつづけ、ニコニコ動画やYouTubeで商品解説から雑談・カラオケを聞かせて、「経済活動とはいえないが、人にインフルエンスをする活動」がどんどん一般化してきている。Tiktokでは流行の歌にあわせて“踊ってみた”動画をアップし、ROBLOXでは自分で勝手に2次創作したゲームで他のユーザーが遊ぶ空間を用意する。それはあたかも消費者がアマチュアでありながら、セミクリエイター的な活動をしたり、時にそれらを束ねて編集者的な活動をしているようなものだ。

「推し活」は「消費者/編集者」の越境行為の一部に過ぎない。「ビルダー」は消費からは離れて「クリエイター/編集者」の間にあってFortniteやROBLOXで100時間もかけてバーチャル渋谷を完成させ、そこで何十人も遊ぶユーザーから投げ銭をもらうような活動だ。直近で最も活動が増えた「ミキサー」は、「クリエイター/消費者」の間で、自分自身が出役として歌い、踊り、プロも顔負けの数万人フォロワーを獲得してしまうような行為だ。時には自分自身が顔出しも声出しもしない「動画の切り抜き職人」として、ヒロユキの配信動画を切り抜いてYouTubeにアップし、それだけで何億回も視聴されて広告費を集めるような「クリエイター/編集者/消費者」の間の存在も何千人という単位で生まれてきている。そう、「推し」は消費者が越境し、作品やコンテンツの中身に関与していくプロセスの一局面なのである。消費者はもはや寡黙ではいられなくなった。ただひたすら提供されるものをセレクトして、追いかけ続けるのではない。追いかけるべきかどうかを横の関係で知らしめたり、時に布教しながら消費者たちのリーダーにもなり、切り抜きでクリエイターそのものを有名にしていくプロデューサーにもなる。推し活は受動的だった消費者が、能動性を自ら獲得していく過程なのだ。

2024年4月号

【特集:エンタメビジネスの未来】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

中山 淳雄(なかやま あつお)

エンタメ社会学者、慶應義塾大学非常勤講師