【特集:日本の“食”の未来】

本田由佳:子どもの未来は女性の食がつくる

2022/02/04

子どもと女性の食・栄養に関する教育プログラム開発と研究

私が所属する慶應義塾大学SFC研究所健康情報コンソーシアムでは、2021年6月に食・栄養の研究・啓発チーム「にじいろの食育スクール」を立ち上げました。ここでは、「栄養」の仕組みを科学的にわかりやすく、楽しく伝えるために❝にじいろ(7色)❞を用いてプログラムとツールの開発をしています(図3)。

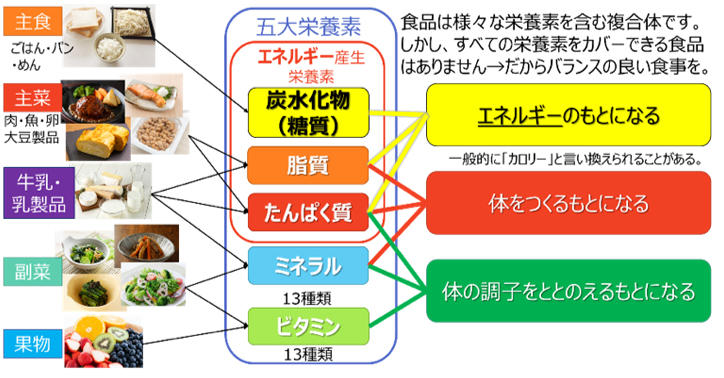

「食育の基本」のセミナーでは、人のカラダは食べ物でできていて、人は生きていくために適切な量の栄養素を食事から摂取することが必要なこと(図4)などを、科学者である講師からわかりやすく解説。受講した方からは、大変分かりやすく、楽しく学べると好評で、コロナ禍の半年間で約400名の方々に参加いただきました*5。

また、今後は、ウィズコロナ社会で課題となっている「塩分の摂りすぎ」を改善する対策にも取り組みます。現在、食品企業の協力で、進めている子どもと女性(お母さん)を対象とした減塩体験型食育科学プログラム(主幹:子ども味覚力向上委員会)は、2022年度に実装予定で準備を進めています(図5)。

2030年までの活動ビジョン

私たちが進めている食・栄養に関する研究活動については、2021年12月に開催された国連東京栄養サミットの農林水産省主催公式サイドイベントにおいてコミットメントを発信しました。具体的には、2030年までに「産学官民連携によるICTを活用したESD(Education for Sustainable Development)食育啓発活動」を通じて栄養状態の可視化と教育啓発プログラムを開発し、若年女性と子どもの栄養改善に取り組むことを宣言しました。これらの活動を通じて、全ての人々が必要な時期に食・栄養に関する知識を持ち、自らの意思と選択によって疾病を予防できる健やかな社会実現を目指すことは、国連の持続可能な開発目標のゴール(Sustainable Development Goals : SDGs)のうちの「ゴール2(飢餓をなくす)」「3(健康)」「4(教育)」「5(ジェンダー)」に貢献します。今後も企業の皆様のご支援・ご協力を得て、積極的に進めて参ります。〝にじいろ〟をキーワードにしたESD食育啓発活動に、ご期待ください。

*1 厚生労働省「人口動態統計」、「健康日本21(第二次)中間評価報告書」

*2 厚生労働省、e-ヘルスネット「若い女性の「やせ」や無理なダイエットが引き起こす栄養問題」(2022年1月7日閲覧)

*3 国立成育医療研究センター「コロナ禍の子どもの心の実態調査 摂食障害の「神経性やせ症」が1.6倍に」(2022年1月7日閲覧)

*4 本田由佳ら、第36回日本女性医学学会学術集会優秀演題賞候補発表「若年女性におけるBMIの状況別、理想体格・生活習慣・月経状況の実態について―やせ予防の視点から―」(2021)より

*5 慶應義塾大学SFC研究所 健康情報コンソーシアム「第1回にじいろの食育スクール開催レポート」(2022年1月7日閲覧)

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

2022年2月号

【特集:日本の“食”の未来】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |