【特集:脱オフィス時代の働き方】

コロナ禍のテレワークと働き方の変化

2020/12/07

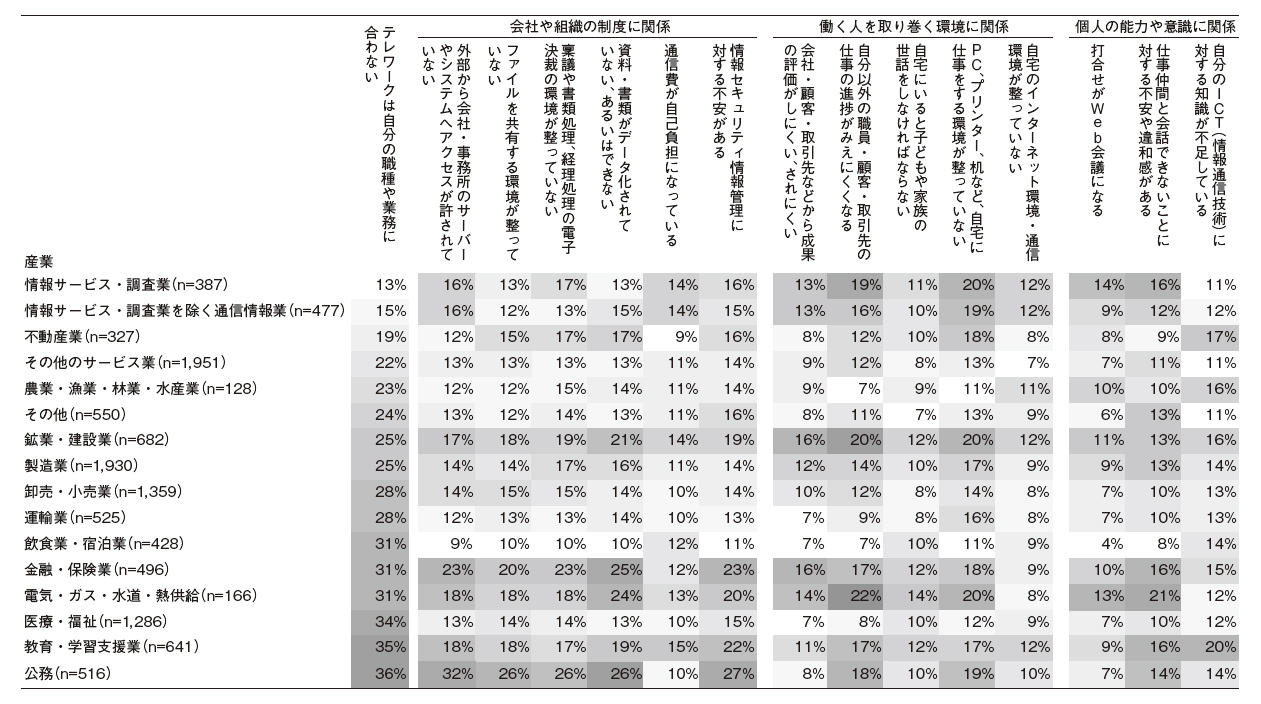

業種により異なるテレワークの課題

2020年6月時点でテレワークをしていた人のうちの77%は2020年2月以降にテレワークを開始している。

コロナ禍にテレワークを始めた人が多く、そうした人は特にテレワーク自体に様々な問題を抱えているようである。そもそもの業種の向き不向き以前に、テレワークをする上で様々な障害や課題がある(図4)。就業者実態調査では障害や課題を大きく3つに分類し質問した。

第1に、会社や組織の問題。例えば、ファイルの共有、電子決済、書類の電子化、情報セキュリティなどである。第2に、働く人を取り巻く環境の問題。例えば、自宅にPC機器の環境がそろっていない、子供の世話に追われる、といった家庭環境や、同僚の仕事の成果や進捗が把握しにくい、成果が評価されにくいといった仕事環境の問題である。第3に個人の能力や意識の問題。ⅠCTの知識不足、十分なコミュニケーションがとれない、不安に陥るといったことである。

図4は業種別に集計したもので、自分の働く業種がテレワークに不向きと主観的に感じる人の割合、さらに3つの障害・問題に関して該当する人の割合を示しており、項目ごとに業種別での高低が分かる。

まず、電気・ガス・水道業は3つのタイプともにほぼすべてにおいて障害だと感じる人が他の業種に比べて多い。金融・保険業でも多い。主観的な業種の向き不向きでは比較的不向きと答える人が多い(図4左端)一方、実際の利用率は図3のように比較的高い。テレワークの利用が進んでいるものの、就業者はテレワークに向いていないと感じているのである。政府規制が厳しく業務効率化が難しいため、これらが障害になっている可能性がある。規制や会社の制度改革など抜本的な解決が必要かもしれない。

次に飲食・宿泊、医療・福祉といったサービス産業は、テレワークに不向きであると感じる人が多い(図4左端)。実際、テレワーク利用率(図3)でも極めて低い。その一方、会社の環境や制度、個人を取り巻く環境、個人の能力の3分野での障害は相対的に低い。このような一見テレワークが困難に思われるサービス業であっても、会計や経理、顧客情報の管理などではテレワークが可能であり、近い将来一気に進む可能性がある。また、将来的にデジタル化が課題を解決することが期待される。例えば、医療分野であってもロボットやVR(バーチャル・リアリティー)による遠隔手術やオンライン診療による遠隔診療によって新しいサービスが提供できるようになれば、一気にデジタル化が進むだろう。

通信情報業や調査業では全般的にテレワークに向いていると思う就業者が多く(図4左端)、実際に利用率も非常に高い(図3)。テレワーク利用が最も進んでいる業種である。しかし、そのわりに障害が全くないとする人は少なかった。また働く環境も十分でなく、ある程度問題が生じている人が少なからずいるようである。

緊急事態宣言の下で明らかになったテレワークを阻む日本の企業文化

究極的にテレワークのみで就業することは果たして可能だろうか。こうした疑問に緊急事態宣言の下での就業状況が答えてくれる。就業者調査では、緊急事態宣言下の4~5月に出勤せざるをえなかった理由を聞いた。全体の80%もの就業者が緊急事態宣言の下で一時的に何らかの職場出勤をしており、対面サービス・現場労働(44%)、事務処理(紙書類、決済業務や押印)(27%)や打ち合わせ(20%)、対外的な連絡(15%)が理由だった。完全にテレワークで就業することは極めて難しいようである。頻繁な会議、大量の紙書類と押印を中心とした日本の企業文化や制度そのものがテレワークを阻む一番の要因になっていることが分かる。しかし一方で、協業や丁寧な合意を重ね、和を重んじる日本社会の良き伝統をなくしかねないため、通常勤務と組み合わせるなど工夫が必要になるだろう。

テレワークによる生活と仕事の変化

このようにさまざまな問題や課題があるものの、テレワークにより就業者は生活スタイルや働き方を徐々に変化させているようである。調査では、テレワーク利用による仕事・生活の変化について尋ねている(複数回答)。業種別というよりも企業の規模により変化の有無に違いがある。大企業では多くの人がテレワークによる生活の変化があった。大企業の就業者(従業者数500人以上)は、コミュニケーションの減少(36%)、仕事の相談・指導の減少(30%)など問題を感じている一方、リラックスして働くことができ(23%)、仕事時間の調整がつきやすく(17%)、家族との時間が増えた(25%)と多くの利点を答える人の割合が高い。ワークライフバランスの向上に寄与していることが分かる。今後、大企業では課題を1つ1つクリアしていくことでテレワークの利点を生かし、生産性をあげる可能性が高い。しかし、中小企業では、テレワークを利用していても仕事や生活の変化が乏しく、テレワークに利点を感じる人が少ない。こうした中小企業ではテレワークをうまく利用できていない可能性もある。中小企業へのデジタル化の公的支援は急務であると言える。

2020年12月号

【特集:脱オフィス時代の働き方】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |