【特集:『帝室論』をめぐって】

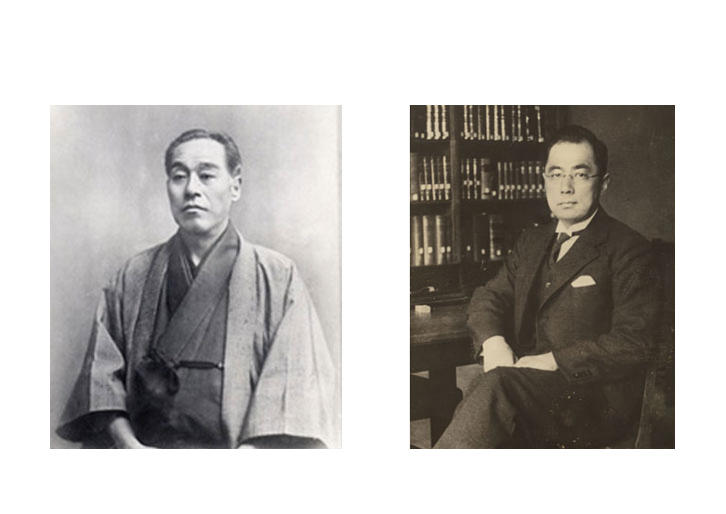

戦後の思想空間の中での福澤諭吉、小泉信三──『帝室論』に触れながら

2019/05/07

1 2つの思想空間

戦後、象徴天皇が語られてきた思想空間の1つは憲法学のコミュニティーである。天皇の諸活動が日本国憲法に定められる「象徴」(第1条)としてのそれであることを整合的に説明する作業を行う空間だ。この空間は法解釈論という法学特有の方法を伴うが故に、憲法学者がほぼ独占した。「思想」というよりもやや「技術」寄りの議論ともいえる。憲法学者は法解釈論上の課題に前のめりになりがちで、天皇の非政治性という抽象的なコンセンサスはあるが、「天皇は国民とどう向き合う存在なのか」という実質部分については論者ごとの「好み」に委ねざるを得ない状況であった。敗戦の混乱の中で、戦前、戦中とは異なる非政治的な象徴としての天皇像を語る必要が生じ、議論の視点は専ら批判的(否定的)なものだった。日本国憲法第4条第1項が「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と定めていることもあって、天皇の存在自体を消極的に考えたがる論者は、いわゆる「お言葉」の類ですら憲法上疑義がある行為と批判した。

もう1つが、日本国憲法を出発点としつつも、法解釈論という技巧的な方法に囚われず、より広く日本、日本人と天皇、皇室との関係を問う政治的、社会的(あるいは歴史的、文化的)な関心事として、象徴天皇のあり方を語る思想空間である。この思想空間においては、参入障壁はないも同然で、論者の属するジャンルを問わず、その想うところの天皇像が正面から語られてきた。象徴に敢えて軸足を置くことで国体の不変を説き、憲法学者の佐々木惣一と激しく対立した和辻哲郎、象徴としての天皇と民主制との整合性を説いた津田左右吉、象徴天皇の本質を福澤諭吉の思想に見出した小泉信三、そして「開かれた皇室」に向かう象徴としての天皇に抵抗した三島由紀夫もこの空間に属するといえよう。

2 敗戦と天皇

戦後日本は、戦前、戦中の日本の否定から出発し、その矢面に立たされたのが「天皇(制)」だった。明治憲法下で政治的な諸権限が天皇に集中していたことが否定され、「象徴」という非政治的な存在に置き換えられた。小泉の義理の兄である松本烝治国務大臣が指揮して作成された憲法試案(松本試案)は、天皇が統治権を総攬するという大日本帝国憲法の基本原則を変更するものではなかったことからGHQに受け入れられなかった。日本史上綿々と受け継がれてきた歴史の更なる継続の条件は、GHQ案で盛り込まれた「symbol としての天皇」であった。

国家体制を転覆する危険分子として戦前、徹底的に弾圧されたマルクス主義者が、戦後の言論において隆盛を誇ったことが、過去の体制への否定という風潮の主たる要因であるが、マルクス主義にコミットのない知識人の多くもこの流れに同調的であった。天皇制は、敗戦をきっかけとして反省の対象となった「過去の過ち」とリンクされて理解された。『超国家主義の論理と心理』の著者である丸山眞男はその代表的存在だった。日本国憲法に「象徴」と書かれることによって存続することが可能となった天皇制は、多くの知識人にとって限定や抑制の対象としてしか映らなかった。

憲法学の大勢も似たようなスタンスであり、政治的権力を奪われた天皇が再び政治的権力を回復しないように日本国憲法における天皇の規定を、より厳格に解釈し天皇の活動を抑制的に理解しようとしたり、関連する規定や事実上の活動がその非政治性との不整合を生じさせていないかをウォッチしたりすることがその仕事となった。天皇の非政治的な側面すら批判することが、言論において幅を効かせるための作法となり、そういった作法がこの空間のプラットフォームになっていた。

マルクス主義批判の旗手として知られる小泉信三は、昭和20年代から30年代において、こうしたプラットフォームに囚われることもなく、窒息した思想空間において自由な立場で象徴天皇を論じることができた。敗戦による反動で天皇の存在と役割について消極的にしか思考できなくなった戦後の思想空間の中で、「象徴」という非政治的な存在として位置付けられたが故に、むしろ日本、日本人と正面から向き合う、その精神面においてより重要な役割を期待したのが、小泉信三だった。それは、福澤諭吉研究の第一人者として、かつ慶應義塾においてその思想を受け継ぐ者として、確固たる哲学的基礎の上に立つことができたからだといっても過言ではない。いかなる議論においてもそうだが、小泉は、「勢いのある言論に迎合する」ことは決してしなかった。

2019年5月号

【特集:『帝室論』をめぐって】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

楠 茂樹(くすのき しげき)

上智大学法学部教授・塾員