【特集:時事新報と日本のジャーナリズム】

菅野 洋人:明治期『時事新報』絵付録と慶應義塾

2025/04/07

特徴3:正月・発行記念絵付録

新聞の正月絵付録としては、明治20年代の『東京朝日新聞』による生巧館の木口木版画がよく知られている。他紙では明治20年代後半から色刷の正月絵付録が付いていた。時事新報社は前述の1895(明治28)年の岡村政子《手鞠》で、翌年こそ発行はなかったものの、その正月絵付録合戦に参加する。

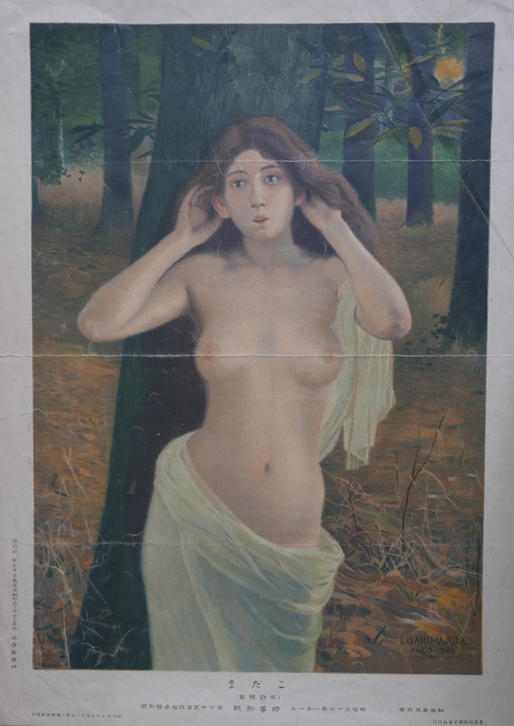

1904(明治37)年の《こだま》(図2)は、和田英作のフランス留学からの凱旋を示す作品で、主題はギリシャ神話のニンフ、エコーである*4(原画は泉屋博古館蔵)。だが、人間でないとはいえ、上半身をあらわにした若い女性が描かれているこの絵を、子供のいる一般家庭に飾るには現代でも躊躇するのではなかろうか。それほど時事新報社の絵付録は大胆でさえあった。

1907(明治40)年から翌年にかけて、時事新報社はシカゴ・トリビューン社による世界美人コンテストの国内大会を主催。その時の《ゆびわ》(図3)は、本邦初の素人を対象とした美人コンテストとして読者の関心を煽る目的で発行された。原画は、美人画で名を馳せ、その審査員でもあった岡田三郎助が描いた。和服の若い女性は、第1位に贈られることになる天賞堂製のダイヤモンドの指輪をはめてうっとりしている。

正月以外では、まず1897(明治30)年9月1日付で第5000号の発行を記念した岡村政子の《美人新聞を読む図》(図4)が挙げられる。背景を描き残すことで際立つ女性の表情からは、手にしている『時事新報』から何かを読み取っていることがうかがえる。この絵付録は、「女性も読んでいる『時事新報』」というキャッチコピーでも似合いそうな、フェミニスト福澤諭吉の面目躍如であろう。

1902(明治35)年1月30日に締結された日英同盟を踏まえ、エドワード7世の戴冠式が挙行される予定だった同年6月26日には、時事新報社専属の漫画家北澤楽天原画の《やまとひめとブリタニヤ》(図5)が絵付録になった(だが、エドワード7世が虫垂炎に罹ったため、戴冠式は8月9日に延期された)。この図柄は人気を呼び、たばこ「ハッピー」のポスターやパッケージ、マッチのラベル、そして羽織の裏地などにも使用された。

1907(明治40)年3月1日付の『時事新報創刊25周年記念画帖』は4枚の石版画からなり、原画は浅井忠と渡部審也という当時の「旧派」太平洋画会のふたりと、和田英作と岡田三郎助という「新派」白馬会のふたりとに分けられている。そこに時事新報社の当時の西洋画壇への配慮をうかがうこともできる。

『時事新報』と明治西洋画に見る「旧派」と「新派」

以上を概観しただけでも、明治期『時事新報』絵付録は、明治20年代以降の西洋画史をたどることができるほどの内容をもっていたことがわかる。特に、福澤諭吉が没した1901(明治34)年を境にすると、明らかな変化を指摘することができる。

さかのぼること1876(明治9)年、最初の「官」による美術学校である工部美術学校が開校した。その画学科ではイタリア人画家アントニオ・フォンタネージが教鞭を執り、そこでは「名家洋画十二ケ月」の岡村政子、浅井忠、松岡寿、印藤真楯、五姓田義松、小山正太郎の6名を含む画家たちが学んでいた。だが、自らの病と政府の財政難等でフォンタネージは帰国。画学科の学生たちの多くはそれに抗議して退学し「官」で学ぶ機会を失った。同校は「明治十四年の政変」によって、儒教主義・国粋主義に威圧されたかたちで1883(明治16)年に閉校する。同時期には、アメリカ合衆国から来日していたアーネスト・フェノロサ、彼と後の東京美術学校設立の中心になる岡倉覚三(天心)、慶應義塾出身で「明治十四年の政変」後も官界に残った九鬼隆一らが、文化財保護と西洋画排斥運動を展開していた。その真っ只中の1882(明治15)年に福澤の『時事新報』が創刊した。

1889(明治22)年に「官」である東京美術学校が西洋画科を設けずに開校するや、既に工部美術学校という「官」から排除された西洋画家たちを中心にした「民」の団体として、明治美術会が結成される。ここに、創刊以来、いずれの政党にもよらない「民」の新聞としての『時事新報』が西洋画家を擁護した理由のひとつが見えてくるだろう。それは九鬼ら「官」への対抗でもあったのではないだろうか。

福澤の西洋画排斥運動や明治美術会についての文章は確認できない。だが、明治美術会には慶應義塾関係者が多く関わっている。例えばその初代会頭には渡邊洪基がおり、賛助会員には「明治十四年の政変」で官界を退いた矢野文雄(龍渓)がいた。矢野は同会に自らのヨーロッパ絵画コレクションを参考出品し、西洋画の必要性を説く講演もしている。後に慶應義塾で審美論を講義する森林太郎(鷗外)は、明治美術会重鎮のひとりである原田直次郎とは、留学先のミュンヘンで知り合って以来の生涯の友であった。また、時事新報社内には、アメリカ合衆国で石版や写真術を学んだ挿絵画家今泉秀太郎(一瓢)がいた。福澤の義姉の息子でもあった彼は、西洋画こそが写実に適し、図画教育にも有効であると説いていた*5。そういった明治美術会と西洋画家たちを支援する有力者たちが福澤の周囲にいたことも、『時事新報』の西洋画擁護につながったと考えられる。

1895(明治28)年、2年前にフランス留学から帰国していた黒田清輝と久米桂一郎、それに彼らの帰国後の弟子たちが、滞欧作を含めて明治美術会に出品した。その年に終了した「名家洋画十二ケ月」の画家たちとは異なる明るい外光表現のそれらを、世間は「新派」又は「紫派」、彼ら以外の暗い絵を「旧派」又は「脂派」と呼ぶようになる。翌年、東京美術学校に西洋画科が新設され「官」が西洋画を新たに認める。その主任を任された黒田清輝は、自分の弟子である和田英作と岡田三郎助とを助教授として迎えた。ここに日本における西洋画アカデミスムの誕生が見えてくる。同年黒田ら「新派」はそのタイミングで明治美術会を辞め、白馬会を結成した。

正月絵付録に限れば、「官」に西洋画が認められてもなお、『時事新報』は「旧派」の岡村政子と浅井忠とを起用し続けた(政子は間もなく現場から離れる)。だが、福澤が没する1901(明治34)年は浅井が滞仏中で原画を描けなかったこともあってか、オランダの動物画家パウルス・ポッテルの《若き牡牛》となった。白馬会の躍進で弱体化した明治美術会は同年に解散する(翌年、改称して太平洋画会結成)。そして福澤が没した翌1902(明治35)年、黒田清輝が原画を描いた。それ以降、原画は時事新報社専属の渡部審也と北澤楽天を除いて白馬会の画家が描くことになる。『時事新報』正月絵付録にとっては、偶然にも福澤の死が「旧派」から「新派」への転換点となったのである。それは、画壇の趨勢が「新派」中心になっていたことを示してもいた。

躍進する白馬会と慶應義塾との関係も深くなっていく。美人コンテストで岡田三郎助が描いた絵付録《ゆびわ》の原画は、時事新報社と大阪時事新報社との社長を兼務していた福澤捨次郎(諭吉の次男)が所有していた*6(現在は福富太郎コレクション資料室蔵)。慶應義塾幼稚舎出身で、前述の森鷗外の推薦により1910(明治43)年から慶應義塾で西洋美術史を講義していた岩村透は、2年後開館の慶應義塾図書館の意匠に深く関わったが*7、彼は美術評論家として白馬会創立に名を連ねてもいた。そして和田英作はその図書館ステンドグラスの原画を描き(慶應義塾図書館蔵)、後に福澤の全身像を描いた(焼失)。福澤の全身像は黒田の弟子中澤弘光も描いている(慶應義塾史展示館にて常設展示)。

1907(明治40)年、「官」主催の第1回文部省美術展覧会が開催された。それを受けて白馬会は1911(明治44)年に解散し(翌年有志で光風会結成)、時代は大正に変わる。その頃になると世間ではもはや「旧派」「新派」の違いは語られなくなっていたが、『時事新報』絵付録は、白馬会系の白瀧幾之助、平井武雄、平岡権八郎らや黒田・和田・岡田のフランスでの師匠だったラファエル・コランの原画を使っていた。そしてそれまで錦絵を除いて一度もなかった日本画家も起用するようになると、『時事新報』絵付録はその特徴を失っていった。

(謝辞:慶應義塾福澤研究センター都倉武之教授には、慶應義塾と図書館旧館との関係等について多くの示唆を賜りました。記して感謝申し上げます。)

〈註〉

*1 菅野洋人「明治期『時事新報』絵付録と信陽堂について」、『福澤諭吉年鑑48』福澤諭吉協会、令和3年。

*2 『時事新報』明治40年3月1日付第8398号(『時事新報 明治40年3月1日発行(縮刷版)』日本新聞資料協会、昭和36年)第109面。

*3 都倉武之「福沢諭吉における世論と争論 明治23年の『時事新報』の検討から」、『慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所紀要』第65号、平成27年。

*4 丹尾安典「和田英作─世紀末のこだま─」、早稲田大学比較文学研究室「比較文学年誌」編集委員会編『比較文学年誌』第21号、早稲田大学比較文学研究室、昭和60年。

*5 山口順子「福沢諭吉と漫画家たち」、『週刊朝日百科・日本の歴史92』(新訂増補)、朝日新聞社、平成16年。今泉秀太郎著『一瓢雑話』誠之堂、明治34年、30頁(https://dl.ndl.go.jp/pid/898198(参照2025-03-06))。

*6 福富太郎「福富太郎のアート・キャバレー2号店 第13回 美人画因縁ばなし」、『芸術新潮』平成10年7月号、新潮社。同著『描かれた女の謎 アート・キャバレー蒐集奇談』(新潮社、平成14年)所収。

*7 石黒敦子「新 慶應義塾豆百科 図書館の大時計」、『三田評論』1291号、慶應義塾、令和6年。

〈参考文献〉

青木茂「資料二、三片にみる福澤諭吉:『穎才新誌』と吟香日記と『時事新報』ほか」、慶應義塾大学アート・センター編集・発行『慶應義塾大学アート・センター/ Booklet17 福澤諭吉と近代美術』、平成21年。

※なお、図1〜5はすべて個人蔵だが、図1を除いては慶應義塾福澤研究センターも所蔵している。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

2025年4月号

【特集:時事新報と日本のジャーナリズム】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |