【特集:大学院教育を考える】

天谷雅行:日本の大学研究力の危機的状況を脱する

2022/10/05

日本の学術の国際競争力の低下が顕著であり、止まらない。1990年代初頭から、国立大学の大学院重点化や法人化など、教育研究機関の改革が次々実施され、総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)が内閣府に創設されるなど、日本の科学技術振興に関わる政策が大きく変化した。これらの政策により、日本の研究力は過去に比べて強化はされているものの、国際競争力の凋落傾向は著しく、目を覆いたくなる状況である。なぜならば、欧米、中国の大学研究力の増強速度に全く追随できていないからである。なぜ、このような状況に陥っているのか、対応策はあるのか、慶應義塾はどうすべきなのか、考えてみたい。

大学研究現場からの声

・研究者は多くの研究資金申請に追われている

・研究計画の立案、変更の行政的手続きが極度に煩雑である

・研究事務の仕事が研究者の時間の20%以上を奪っている

・研究目標が狭く、目的が明確な研究提案しか採択されない

・研究計画の悪化が若い研究者をアカデミックから遠ざけている

これらの声は、まさに現在の私達研究者の研究環境を言い当てている。これは、誰がいつ発した声なのであろうか。実は、1977年に、法律家、教育者でもあり、第25代ハーバード大学総長のデレク・ボック(Derek Bok)氏が、「嘆き」として発している言葉である。今から45年前の言葉である。米国の大学は、研究環境を改善するために、45年前から対策を練り、大学基金を充実させ、寄付金収入を拡大すると共に、自立的に成長する研究大学の「かたち」を整えていった。その効果が1990年代から表れてきて、徐々に顕著なものとなった。日本の大学もそれなりの対策を講じていたわけだが、顕著な効果を示すことができない状態が続いている。1990年からのこの30年間の差はとてつもなく大きなものとなり、現在の状況を作り上げている。ボック氏の嘆きを日本は現在においても脱していない状況である。

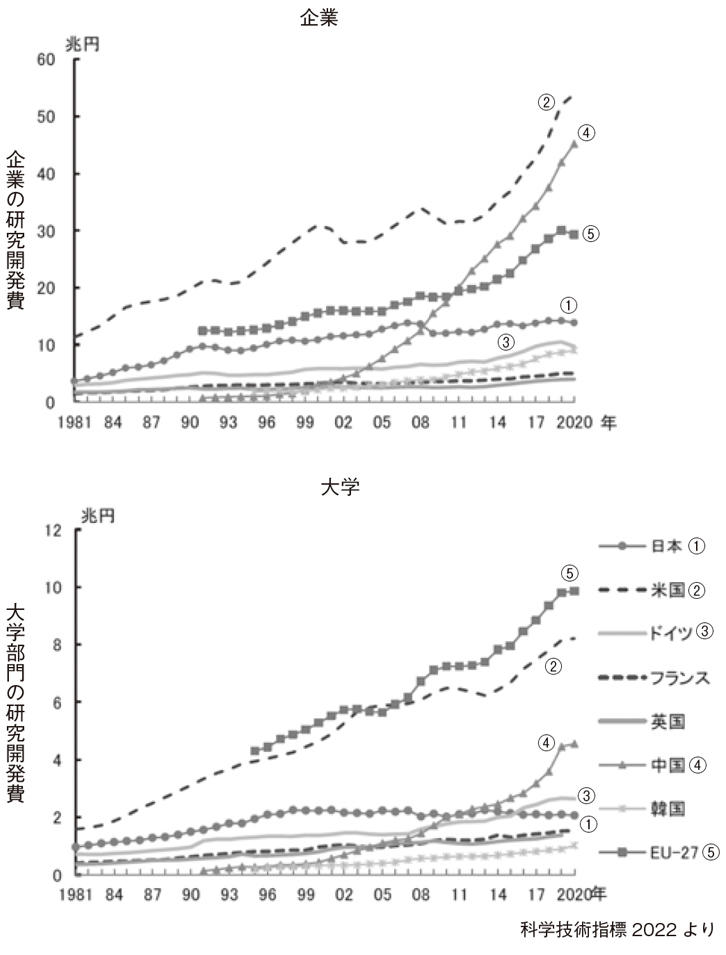

日本における研究開発費の伸び悩み

1981年から2020年までの国別研究開発費の推移を、企業と大学に分けて見てみる(図1)。縦軸の単位が企業では大学の五倍となっており、企業部門での値の増減が、国の研究開発費総額に及ぼす影響は大きい。日本の企業部門の2020年の研究開発費は13.9兆円となっており、2000年以降、ほぼ横ばいか、若干の減少傾向にある。米国は2010年頃から顕著に増加し続けており、2020年では53.9兆円となっている。日本に比べ、米国、中国、そして、EU27カ国の上昇傾向が顕著である。韓国においても着実に研究開発費を伸ばしている。

大学部門の研究開発費を見ると、2020年の日本は2.1兆円である。2000年に比べ、10%程度減少しており、主要国の中で減少を示しているのは、唯一日本だけである。各国の状況を見ると、米国は主要国の中で一番の規模を維持しており、2020年では8.2兆円となっている。ドイツは、2000年代後半から増加傾向にあり、2020年では2.6兆円と日本を抜かしている。日本に比べ、企業同様に、米国、中国、EU27カ国の上昇傾向が顕著である。韓国も堅調に増加傾向を示している。

研究開発費は、あくまでもひとつの指標に過ぎないが、他の主要国が上昇傾向を示す中、日本はその上昇傾向についていけず、特に大学においては減少していることが現実である。

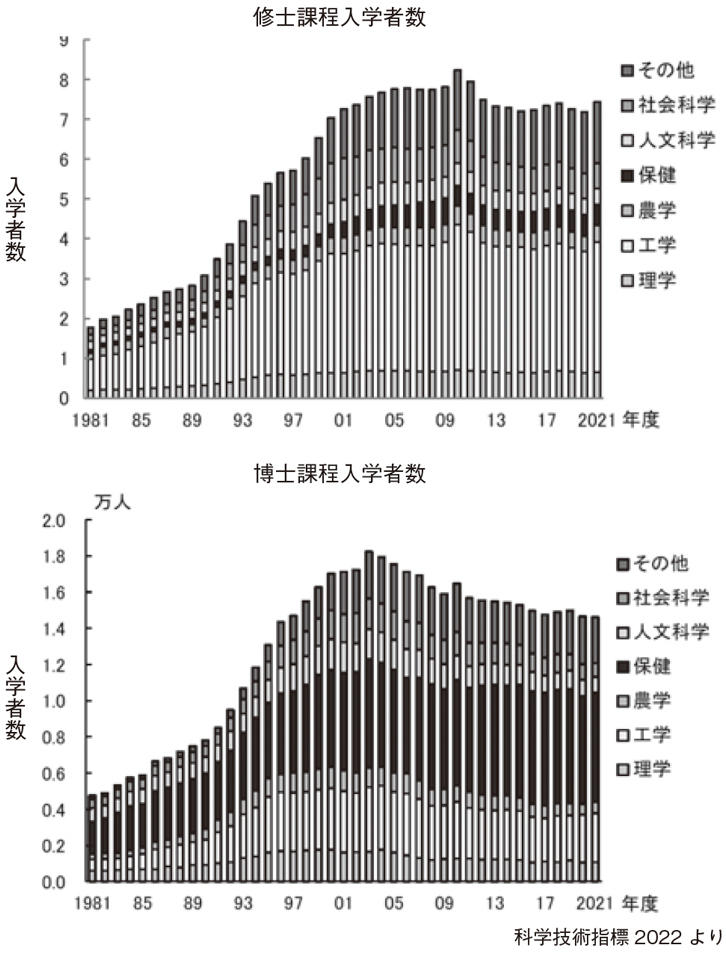

大学院博士課程の入学者数の長期的な減少傾向

日本の大学院入学者数は、長期的な減少傾向にある(図2)。修士課程入学者数は2010年度をピークに、博士課程入学者数は2003年度をピークに長期的に減少傾向にあり、上昇傾向の兆しが見えない。2021年度の博士課程入学者数は、1.5万人である。各国別に博士取得者数を見てみると、最も多いのは米国の2.9万人であり、中国の6.6万人、ドイツの2.6万人が続いている。日本は、入学者数と同じ1.5万人である。2000年度と最新年度を比較すると、米国、中国、韓国では、2倍以上に増加している。日本の長期減少傾向が際立っている。

2022年10月号

【特集:大学院教育を考える】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

天谷 雅行(あまがい まさゆき)

慶應義塾常任理事(研究担当)