【特集:3. 11から10年】

災害支援と「共助」の情報技術

2021/03/05

「災害」と「情報」

「情報がない」

大きな災害が起きると、被災地の人々と災害対応に当たる人々の双方から、このような声がきかれる。東日本大震災では、巨大津波によって沿岸部の多くの自治体で役場建物が倒壊し、通信が断絶し、また、首長をはじめとする災害対応を担うべき人々も被災した。このため、現地の被害状況が外部に届かず、「情報の空白地帯」となり、被害の全体像を把握するために多くの時間を費やすこととなった。津波から逃れて避難所や高台に避難した人々もまた、家族の安否、自宅が無事か、そして救助や支援はいつ来るのかという情報を渇望していた。支援物資がいつどれくらい来るのかは、今日、明日、どれだけ食べることができるのかという食料や水の配分に関わる、まさに命に直結する情報であった。

他方で、自治体や自衛隊、医療支援チーム、民間支援団体といった支援者たちは、助けを必要としている人がどこにいるのか、どれくらいの物資を持って行けばニーズを満たせるのかを知りたがっていた。1000人の避難所に50人分の食料しか届けられなければ、食料の配分を巡って争いが起き、人々が暮らす避難所の秩序と安全が脅かされる。かといって、不要な物資が大量に届けば、倉庫のスペースを占領してしまい、避難所で物資を管理する担当者の過剰な負担にもなる。実際、東日本大震災では、マスコミが被害の大きさを報道した場所には大量の支援物資が届く一方で、被害が出ていても報道されない地域にはほとんど支援物資が届かないという、支援のアンバランスやミスマッチが起こっている。

「災害急性期」と呼ばれる時期が過ぎ、水・食料・寝る場所・緊急医療といった生命を直接脅かす課題が解消されてくると、支援者の多くは「これで一安心」と思ってしまいがちであるが、実はそうではない。住む場所を失った人々が避難所から仮設住宅へと移動すると、孤立、生活再建への不安、仕事や学業の継続、慢性的な病気の悪化といった災害急性期とは質の違う様々な課題が立ち上がってくる。このような課題は、急性期の生命に直結する課題と比べると些末と捉えられがちで、言い出しにくい、発見されにくい、その結果、必要なソーシャルサポートにつながれず一人で問題を抱え込んでしまうというケースも多く見られる。これを防ぐためには、被災した一人一人が何に困っているのかをタイムリーに発見し、その困りごとを解決できる支援につなげる必要がある。日常の生活の中で被災した人々に寄り添いながらニーズを発見し、それを情報として集約し、支援者の意思決定やアクションにつなげる役割を持つ「情報支援者」が求められているのである。

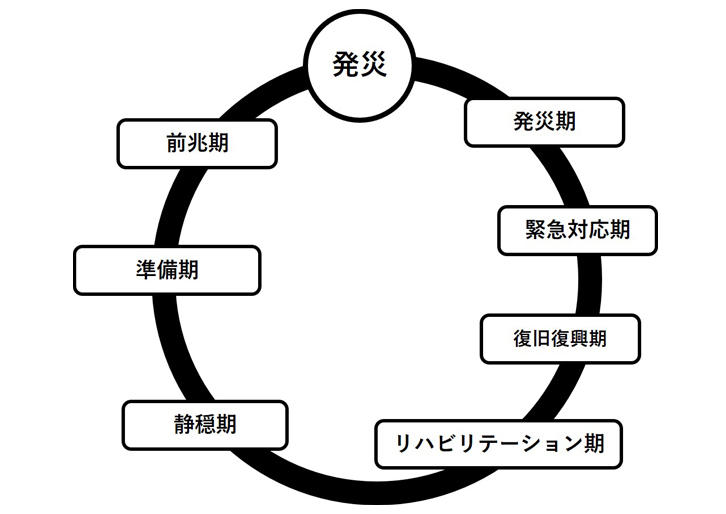

このように、災害時の情報支援は、災害サイクルのそれぞれのステージに合わせて、必要な情報をタイムリーに収集し提供することが重要なのである。

共助を担う情報技術──阪神・淡路大震災から東日本大震災

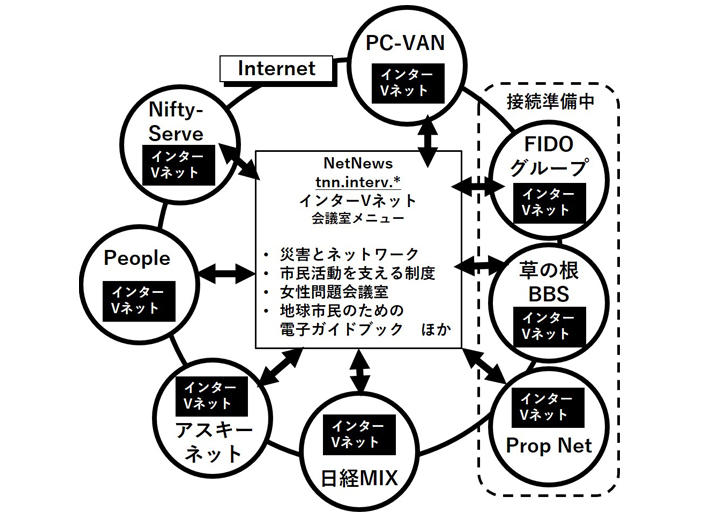

日本での災害支援への情報技術(IT)の活用は、1995年の阪神・淡路大震災が始まりと言われている。この年はまた、「ボランティア元年」とも呼ばれている。地震で倒壊した高速道路や、その後発生した地域全体を焼き尽くす火災といった未曾有の災害を目の当たりにして、日本中の各地から医療職、会社員、学生などの幅広い層の人々がボランティアとして現地に赴き、家屋の片付けや物資の配布などの救援活動を行った。この「共助」を担う震災ボランティアたちが情報発信の手段として注目したのが、当時まだ十分には普及していなかったコンピューターネットワークである。阪神・淡路大震災が起きた1995年当時は、我々が現在利用しているような商用のインターネット接続サービスは普及しておらず、個人は、「パソコン通信」と呼ばれるサービスを使って電子掲示板やチャットによるコミュニケーションを行っていた。「インターVネット」は、それぞれ独立したクローズドネットワークであるパソコン通信サービスを、インターネットのNetNewsというしくみを介して中継し、震災に関する情報をすべてのパソコン通信サービスで共有できる電子掲示板を作ろうという試みで、慶應義塾大学の金子郁容教授(当時)らによって立ち上げられた。当時大学院生であった筆者もこの取り組みに参加した一人で、このシステムを動かすサーバコンピュータの管理に携わっていた。

インターVネットは、先端的な取り組みであり、災害時の新しい状況発信の手段として一定の効果はあったが、当時パソコン通信あるいはインターネットを日常的に使う人口は決して多くはなく、直接的な効果としては限定的であったと言わざるを得ない。しかし、今から振り返れば、この取り組みは、その後の災害時のICT利用の先駆けとなったと言える。

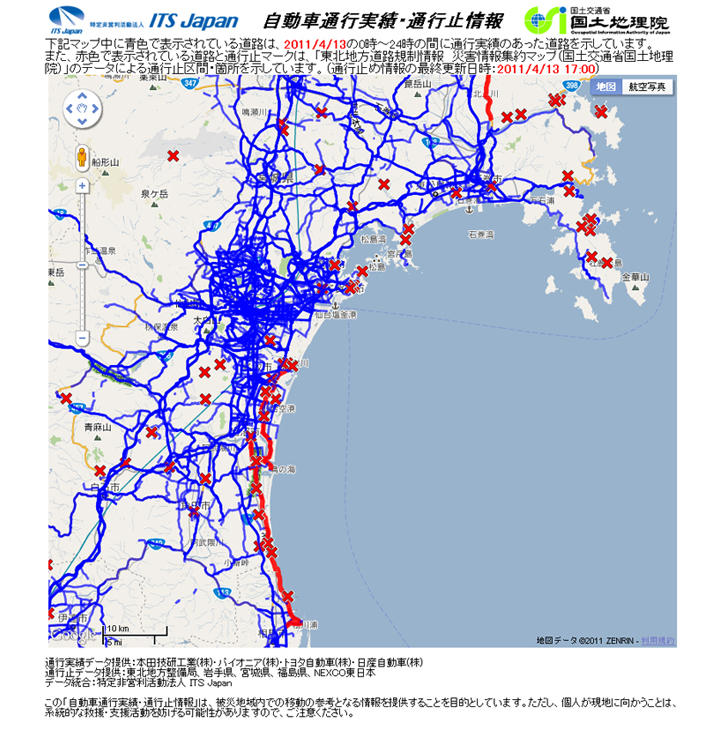

阪神・淡路大震災と東日本大震災をIT支援という切り口から眺めると、その最も大きな違いは、多数のユーザーの参加による情報のマッチングと、地図情報の利用である。東日本大震災の発生後、Amazonは、プレゼントの購入支援サービスとして運用していた「ほしい物リスト」を被災地向けにカスタマイズし、被災地の人々が必要としている物資を、世界中の人々がAmazonで購入して届けることができるというマッチングサービスを展開した。Googleは、インターネット上の安否確認サービスであるPerson Finder と並行して、避難所に掲示された安否確認の張り紙の写真を収集し、全国のネットボランティアがそれをPerson Finder に入力するというクラウドソーシング型の支援を行った。ITを活用した交通社会の改善に取り組んでいるITS Japanでは、被災地域のカーナビから送信された通行実績情報を集積し、「震災後も車が通れる道」に関する情報提供を行った。sinsai.infoというウェブサイトでは、ネットボランティアたちが、収集した被災者のニーズや支援に関連する情報を、Open StreetMap と呼ばれる利用制限のないオープンな電子地図にマッピングして公開するという活動を続けた。電子掲示板上での文字による情報交換が主だった阪神・淡路大震災当時と比較すると、地図をはじめとするインターネット上の様々なサービスの拡大により、支援活動の質・量ともに格段に向上していることがわかる。

また、東日本大震災での津波による通信インフラ被害への支援も行われた。慶應義塾大学の村井純教授らが設立したインターネット技術の研究グループであるWIDEプロジェクトでは、被災地域へのインターネット接続機器の提供・設置を行い、インターネットを活用した支援を受けられるよう支えるしくみを提供した。また、電子機器・IT系企業の業界団体であるJEITA(電子情報技術産業協会)は、PCやプリンターを避難所や支援団体に提供し、情報アクセスを支援した。

災害発生時に支援者として活動するNPOなどでも、このような機器やサービスを活用したり、Facebookやホームページなどを使った情報発信をそれぞれ工夫して行っていたが、中心的な業務である災害支援のマネジメントにはITはあまり活用されなかったようである。筆者が2012年に行った災害支援団体を対象にした調査でも、情報収集や情報発信、写真データの保存などにSNSやクラウドサービスを活用している一方で、人員のスケジューリングや物資管理、被災者のニーズ把握にITを活用している事例はごく少数に限定されていた。このことが一因となり、被災地での支援活動の重複や物資の偏り、支援の遅れなどが生じたことが東日本大震災での大きな課題となった。

2021年3月号

【特集:3. 11から10年】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

宮川 祥子(みやがわ しょうこ)

慶應義塾大学看護医療学部准教授、一般社団法人情報支援レスキュー隊代表理事