【特集:ジェンダー・ギャップに立ち向かう】

明治5年、慶應義塾の女性たち

2020/04/06

慶應義塾は“男社会”

明治5(1872)年11月、慶應義塾が東京府に提出した「私学明細書」を見ると、当時の学生は「六歳以上九歳まで男一人、十歳以上十三歳まで男二十三人、十四歳以上十六歳まで男六十三人、十七歳以上十九歳まで男九十四人、二十歳以上男百二十二人、総計男三百二〔ママ〕人」とすべて男子であり、教職員も「教授」との兼務者を除いた「事務社中」9名、「教授社中」15名すべてが、37歳の福澤諭吉を筆頭に、10代4名を含む20代、30代の男性であった。明治12年に中等教育が男女別学になる以前でも、慶應義塾はまさに若き男性社会であったといえる。しかしその中で、福澤は男女に「軽重の別あるべき理なし」と説き、明治以降の新しい社会は男女が対等でなければならないと主張した。なぜ彼は“男社会”にありながら、女性の社会的問題に関心を寄せたのであろうか。

その鍵のひとつは、慶應義塾にはまた、多様な女性たちが暮らしていたことにある。明治3年、福澤は母順(じゅん)を故郷中津から東京に連れて来た。順は15石2人扶持の中津藩「下士」橋本家に生まれ、13石2人扶持の「下士」福澤百助(ひゃくすけ)と結婚した。数え33歳で夫と死別し、女手ひとつで1歳半だった諭吉を含む5人の子を育てあげ、その後は30歳で亡くなった長男の遺児を育てた。福澤は母に楽をさせたいと、東京移住を勧めたのであろう。

順を迎えた嫁の錦(きん)は、250石の中津藩「上士」江戸定府土岐家に生まれ、江戸で育った。福澤が著した「旧藩情」によれば、中津藩の上士と下士では生活習慣が大きく異なり、もし泰平の世が続いていれば、婚姻に関する制限の厳しい中津藩では、一緒に暮らすことがなかった順と錦であった。

芳蓮院と多川、奥平家の「おひめ様」

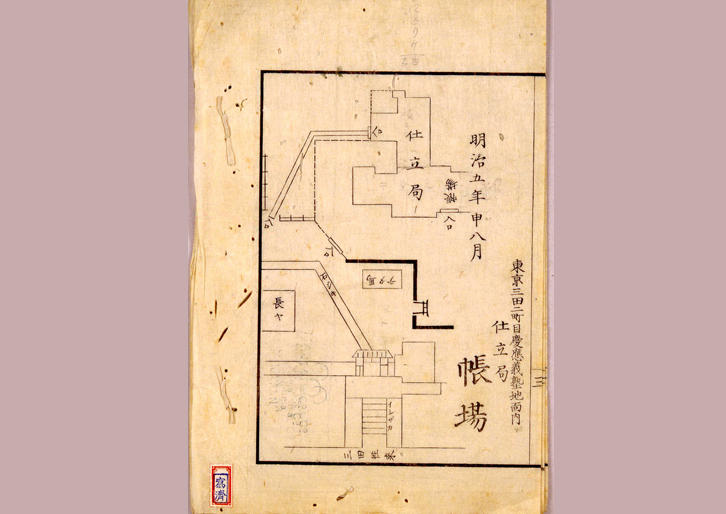

明治5年になると、さらに旧中津藩主奥平家一家と福澤の次姉、末姉一家を東京へ連れて来ることになった。政府は明治3年11月、旧大名たちに東京移住を命じた。旧藩主が藩地に止まることは、家臣や領民との絆が存続し好ましくなかったからである。最後の藩主であった奥平昌邁(まさゆき)は、明治4年2月に慶應義塾に入り、その年末にはアメリカ留学に出発していたので、上京したのは前藩主昌服(まさもと)と、文久2(1862)年の参勤交代制度緩和後に中津城内で暮らしていた「おひめ様」たちであった。転居先は高輪二本榎にあったかつての下屋敷であったが、修繕が間に合わず、現在の三田キャンパスの西門あたりに住むことになった。

その中のひとり芳蓮院(ほうれいいん)は、福澤と縁が深い。『福翁自伝』の中で彼は、奥平家大奥の由緒ある身分の女隠居が、自分が説く一夫一婦論に興味を示し、そこから奥平家と親しくなったと述べている。福澤の書簡からは、芳蓮院に対して礼を尽くす姿が窺える。芳蓮院の方でも慶應義塾を気に入り、明治8年春ごろに高輪の屋敷に移った後、遅くとも12年までには再び慶應義塾に戻り、19年に亡くなるまで暮らした。福澤には彼女を詠んだ次の漢詩がある。

母儀四世国之媛 七十余年雨露恩

桃季満門春似海 曾無一個不児孫

4代にわたってかしずかれている、尊く美しい芳蓮院を敬う気持ちを表わしている。

芳蓮院は文化8(1811)年に一橋斉敦(なりあつ)の5女として生まれ、栄姫、国子と名付けられた。父斉敦の兄は、第11代将軍家斉である。姉幹姫は久留米藩主有馬頼徳(よりのり)の正室、英姫は薩摩藩主島津斉彬の正室であった。文政9(1826)年に奥平昌暢(まさのぶ)との婚姻が決まり、12年の輿入れ後一女を儲け、天保3(1832)年に昌暢が没すると、芳蓮院と称した。彼女は、将軍家と関わりが深い一橋家の出身であることから、奥平家にとって極めて象徴的な存在であった。幕末に幕府から長州征伐を命じられた時も、芳蓮院自ら隊長に対し「尽力勇戦」するよう檄を飛ばしている。芳蓮院は活動的な女性であったようで、奥平家の菩提寺などへよく出かけるので、門番に居残り勤務の手当が支払われる程であった。

そして明治5年に福澤が奉じてきた大名夫人は、芳蓮院だけではなかった。宇和島藩主伊達宗城(むねなり)の側室多川も同行していた。伊達宗城は、島津斉彬、松平慶永(春嶽)、山内豊信(容堂)と共に四賢侯と称され、公武合体運動で中心的に活躍した人物である。中津藩はおそらくは政治的判断から、宗城と側室多川の間に生まれた男児を、文久3年に養子として迎えた。前出の昌邁である。多川は藩主の生母として中津城に暮らしており、芳蓮院らと共に慶應義塾に移ってきた。彼女は、徳川家の直参大岡家の出身である。多川も慶應義塾が気に入ったのか、明治17年の昌邁没後も慶應義塾内に住んでいたが、19年に芳蓮院が亡くなると、四谷区愛住町の大岡家へ移っていった。35年に「享年68」で亡くなっているので、芳蓮院とは2回りほどの年齢差で、姑と嫁に近い関係といえようか。

さらに明治2年の「版籍取調帳」によると、奥平昌邁の家族は6名、先代の昌服と芳蓮院の他に、大叔母3名と妹となっている。大叔母3名は、蘭学好きで知られ薩摩藩から中津藩に養子に入った昌高の娘たちで、芳蓮院の夫昌暢の妹にあたり、新城藩主菅沼定信と結婚したが、文久2年に死別して奥平家に戻っていた松齢院、佐土原藩主島津忠寛の正室となったが奥平家に戻っていた「きゃう」、そして「いね」であり、昌邁の妹はまだ10代の春(はる)であった。

福澤諭吉の姉たち

元大名夫人たちの一方で、前述のように、長姉を除く福澤の2人の姉一家も移住してきた。次姉婉(えん)の夫は中上川才蔵という人物で、福澤家と同程度の中津藩「下士」だったが、この年に亡くなってしまい、婉は未婚の娘4人を抱えていた。末姉鐘(かね)の夫は、福澤が最初に四書五経をならった中津藩「上士」の服部五郎兵衛の弟復城で、あまり体が強くなかったようである。福澤は以前から姉たちに上京を勧めていた。

さらに妻錦の姉釖(とう)も、同居していた。釖は中津藩の「上士」であった今泉郡司と結婚したが、長男秀太郎(一瓢)を懐妊中の慶応元(1865)年に、郡司が亡くなってしまった。生まれてくる子どもが男であったならば、分家について話し合う約束で、他家からの養子が今泉家を継ぎ、釖は順が上京する際に、秀太郎と共に同行した。

つまり、慶應義塾には世が世なら決して同居することがなかった、多様な身分の女性たちが暮らしていた。元大名夫人たちには当然侍女たちが従っていて、この多くの女性たちを前にして、福澤諭吉は何を考えたのか、考えざるを得なかったのか。それは彼女たちの未来に他ならない。

2020年4月号

【特集:ジェンダー・ギャップに立ち向かう】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

西澤 直子(にしざわ なおこ)

慶應義塾福澤研究センター教授