【特集:「移民社会」をどう捉えるか】

移民社会フランスの新たな挑戦

2019/07/05

18世紀後半から出生率が低下したフランスは、19世紀半ばより労働力不足を外国人労働者で補い始めた。両大戦間、戦後の高度経済成長期、そして2000年代以降と、労働力不足期に大幅に増加し、不景気の時代も家族合流や庇護申請などの枠を通じて人の流入は増加を続け、2015年に「移民一世(フランス以外の国で生まれた者)」は約750万人(人口比約11%、Héran 2018)で、人数では世界第7位、欧州内ではドイツ、イギリスに次ぎ第3位につける。

20世紀前半まではヨーロッパ出身者が多数を占めたが、第2次大戦後より旧植民地をはじめとする欧州外からの移動が増加し、現在ではEU出身者が31.7%、アフリカ大陸出身者が43.5%、その他が24.8%である(INSEE, 2013)。また二世(少なくとも親の片方が移民一世)は約850万人と算出されており、一、二世あわせると約1600万人、人口の約24%を占めることになる(Héran 2018)。

このように長い移民受け入れの歴史をもち、現在でも多くの移民人口を抱えるフランスでは、本特集のテーマである「移民社会化」が早い段階から進んできた。その過程でさまざまな課題に直面し、克服した問題もあれば、未決の難題もある。本稿はこのようなフランスの移民社会の課題として「差別」の問題をとりあげ、日本の政策に示唆を与えることを目指す。

平等な市民の理想と移民差別の実態

「移民社会」フランスと日本との最大の違いの1つに、「移民から国民になる」回路が確立している点がある。フランスは国籍法で出生地主義(血統主義も併用)を採用している。そのため、フランス生まれの外国人は成人(18歳)になると一定の条件を満たせば自動的に国籍が付与され「国民」となる。また「国籍取得(naturalisation)」の基準が示されており、2013年には移民一世の39%が取得した(INSEE)。国籍取得・付与をあわせて1999〜2017年で合計247.8万人にのぼり、平均13万人、人口の約0.02%が毎年「フランス人」になっていることになる。

移民の社会統合を支えるのが、フランス型共和主義の理念である。憲法第1条の「共和国は一にして不可分」に基づいて、国民は「出自、人種、宗教」の違いにかかわらず、法の下での平等が保障される。一見当たり前のようであるが、この「不可分」原則はかなり徹底している。たとえば公式統計で人種・民族・宗教などの属性を問うことも同原則に反する差別的なものであるとして行われない。米国のように人種などの属性に基づいた積極的差別是正制度(アファーマティブ・アクション)が行われないのもそのためである。このような徹底的なカラーブラインド原則がフランス移民社会の最大の特徴である。

だが国籍が付与され、法律上は「国民」となっても、移民は様々な困難に直面している。外見などにもとづいて「移民」扱いされ、差別を受けるだけでなく、社会・経済的格差にも悩んできた。2015年OECD加盟34カ国で行われた移民統合調査によれば、フランスの移民の就業率は57%で、ドイツ(69%)やイギリス(68%)はもちろんのこと、新興移民国のイタリア(59.5%)よりも低い。EU加盟国(平均62%)でフランスを下回るのはスペイン、ベルギー、ギリシャのみである。貧困層割合も30%を超え(一般世帯は13%)、「移民−非移民経済格差」はOECD加盟国の最大レベルとなっている。二世は一世と比べればいずれも数値が改善されているものの、国民との格差は依然大きく、加盟国の中でも低い水準に止まっており、フランス憲法の「平等原則」とは対照的な実態がある。

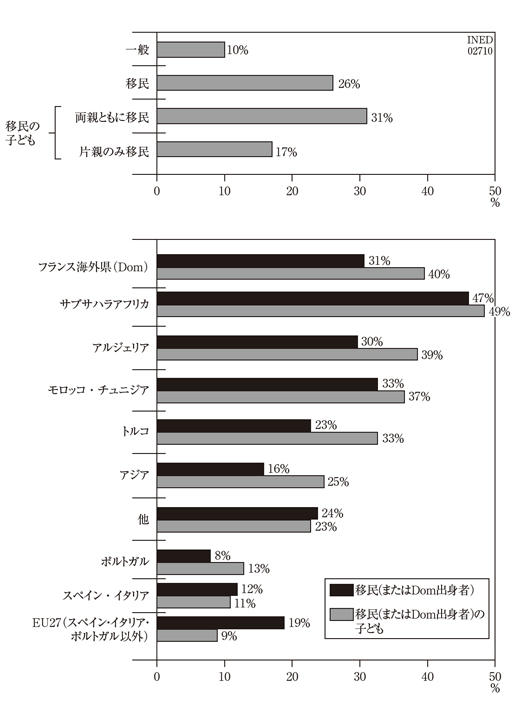

そのような現実を反映しているのが、移民二世の被差別意識の高さである。移民一世に比べると国民との格差は限定的ではあるが改善されているにもかかわらず、差別されたと感じる者は多い(図)。なかでも欧州出身者の被差別意識が低下しているのに対し、アフリカ、アジア出身は二世のほうが増加している。

欧州域外出身移民の高い被差別意識の背景には、排外主義の展開も影響している。なかでも極右政党「国民戦線(2018年「国民連合」に改名)」は1980年代前半に移民排斥を掲げて台頭し、35年以上にわたって勢力を拡大し、移民社会フランスに看過できない影響を与えてきた。

(出典)《 Les discriminations : une question de minorités visibles》Population et sociétés, no.466, INED, 2010.

2019年7月号

【特集:「移民社会」をどう捉えるか】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

森 千香子(もり ちかこ)

一橋大学大学院社会学研究科准教授