【その他】

【講演録】インターネット文明論之概略

2019/04/09

インターネット文明と2つの世界

福澤諭吉の描く文明世界

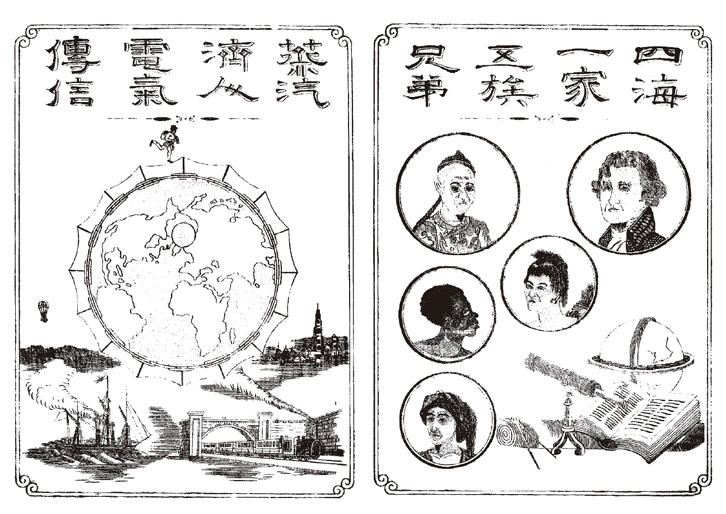

そんな私ですが、1枚の絵を見て啞然とし、打ちひしがれたことがあります。図は、福澤先生の『西洋事情』の扉絵です。

ここでは、まず、人類はすべて兄弟・家族であるという図があります(右図)。その隣に人類の文明が生み出した4つの科学や社会、そして技術が描かれています(左図)。蒸気機関、済人(法律や経済制度など社会を整える仕組み)、電気、そして電信です。福澤先生は、ワシントンで2本の電柱の間で信号を送る実験を見られたようです。

私を打ちのめしたのは、左図の中央にある丸い絵です。地球全体に電柱が立っていて、その間を電線がつなぎ、その上を飛脚が走っている。これは、まさにインターネットのコンセプトそのものですね。地球が1つにつながり、メッセージを運ぶ飛脚はインターネットプロトコルのパケットです。私たちは国境という概念を意識せず、アカデミズムのネットワークからこのインターネット文明の基盤を作ってきました。それは、デジタルテクノロジーによって、世界の人々が、誰でも、瞬時に、しかも安価につながることのできる世界です。福澤先生は150年も前にそのコンセプトを見事に可視化していたのだと思うと、本当に驚嘆させられます。

併存する2つの世界

いずれにせよ、私たちは世界が1つにつながった環境を作り出し、その上で人類が生きていくことは、もはや当たり前になりました。これが「文明」と呼ぶ所以です。

ここで私たちは、2つの世界が併存している地球というものを考えています。1つは現実の社会、もう1つがインターネット上のサイバー空間です。

まず、現実の世界では、国ごとに法律も制度も異なります。国境という枠によって仕切られ、その中で私たちは社会を作っています。つまり、そこは「国際」社会であって、ロシアと日本の領土問題も、アメリカと中国の貿易問題も、国と国との間で交渉したり調整したりするのです。

貨幣はどうでしょう。現実の世界では、国ごとに中央銀行があり、その国ごとに通貨を発行しています。半面、ビットコインのようにインターネット空間で流通する仮想通貨が登場し、国家に支えられることも遮られることもなく、世界中に広がっています。

私たち大学人は、サイバー空間で活動することがますます多くなっています。国境に遮られることなく、世界中の研究者とインターネット上で知識を共有し、議論もします。また遠隔教育も普及しつつあります。

今後、私たちは生活のより多くの部分を、このグローバルなインターネット空間で過ごすようになるでしょう。また、現実社会で発生している問題のより多くを、このグローバルなインターネット空間で処理するようになるでしょう。例えば地球温暖化など気候変動は現実の国際社会で生じている現象ですが、この問題を解決するには、地球全体を包むインターネット空間で調査したり議論したりしなければならないでしょう。また、飢饉や疾病など人々の命や健康に関わる問題も、一方でインターネット文明の恩恵を利用しながら医学研究をグローバルに展開させ、他方で国際的な協調を図ることが重要になります。

先ごろ、私が始めた研究の中には、小児がんに関する保険商品の開発があります。小児がんの治療には5千万円から1億円という高額な費用がかかるため、誰しも十分な治療を受けられるわけではありません。しかし、もし生き延びれば、例えば百歳まで生きて、その間に働いて収入を得ることもできます。そこから新しい保険システムを作れないだろうか。ブロックチェーンのような新しい技術やインターネット空間での新しい金融システムを活用しながら、金融・保険の専門家や、医学の専門家と協力して、従来とは異なるグローバルなアプローチで問題解決に取り組んでいます。

境界を飛び越える

慶應大学は総合大学ですから、多様な分野の知恵が集まっています。これが縦割りであっては、インターネット文明の未来を創造していくことはできません。逆に言えば、インターネット文明の時代には、私たちは多様な知恵を結び付けることで大きな力を発揮することができます。

1990年に開設されたSFCは、インターディシプリナリー(学際)型のキャンパスを目指しました。私はその開設時からSFCに勤め、同時にインターネットの開発を進めてきたのですが、まさにいろいろな分野の人たちが力を合わせることで、今まで解けなかった問題が解けました。今まで届かなかった目標に届くことができました。今まで叶わなかった夢を実現することができました。

これこそが、インターネット文明の本質的な特徴であり、本当の役割になるのではないでしょうか。大きなコストを割かずに、誰もが参加をして、一人一人の力で未来を築いていける。この文明を作っていくのは、私たち一人一人の参加、それから社会の力でもあります。

これからたくさんの課題が出てきます。慶應義塾はもちろんその中心となって、先導していかなければいけません。皆さん一人一人が参加して、力を合わせ、新しいインターネット文明が生み出されることを強く期待する次第です。

私からのお話は以上です。本日は、誠にありがとうございました。

(本稿は、2018年12月13日に行われた第707回三田演説会での講演をもとに一部を加筆修正したものである。)

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |