【特集:未来のモビリティ社会】

清水 修 :EVの未来を支える日本の技術

2025/11/05

EVの未来

このようにEVを今までの自動車と同じように使うようにするためには多くの課題を抱えており、これらの課題は大量のバッテリーを使用することに起因しています。私は今のEVを肯定して、Net Zero Carbonのために我慢をしてEVを使うのではなく、EVにすることでより便利で、環境にも人にも優しいモビリティ社会を創るために研究をしています。

そのため、これからの大量普及時代を見据えたEVには、小さなバッテリーを上手に使うことや、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入量を増やせる使い方、さらに今までの自動車にはできなかったことを実現できることが必要だと考えています。

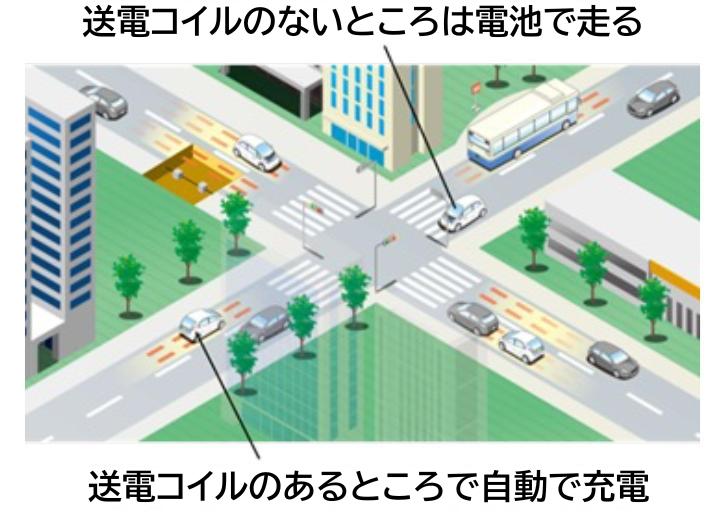

その実現方法として研究を進めている未来のEVのシステムが「走行中給電」というシステムです。走行中給電はその名の通り、走っているEVに電気を供給する技術です。走行中給電には電磁誘導を発展させた磁界共振結合という方式を使っています。道路に送電のためのコイルを埋めておき、その上を走る、もしくは停車しているEVに対して、非接触で送電をするというシステムです。

電車のようなシステムを想像するかもしれませんが、電車のようにすべての道路に送電コイルを埋める必要はなく、市街地では交差点の手前30mに集中的に送電コイルを配置することで、駐車中に充電する必要のないEVを実現できます。送電コイルがないところではEVに載せているバッテリーで走る必要がありますが、それでもEVに使うバッテリーの量は今のEVの8分の1程度まで減らすことができます。現在EVには200万円以上のバッテリーが使われています。これが8分の1になるということは175万円、EVが安くなるということになります。そのため、自動車と比較して1回の充電で走れる距離が短いことや、EV自体が高価であるというユーザビリティの問題はトレードオフなく解決することができます。

充電設備への投資が増えるのではないかという懸念もあるかもしれませんが、走行中給電の方が充電設備も減らすことができます。今のEVには車載の充電器が搭載されています。日本の自動車は8200万台あり、その1台ずつに今のEVと同じように車載充電器を載せると、8200万台の充電器が必要になり、さらに急速充電器を街中に配備する必要があります。一方で走行中給電は充電器を共用することができるため充電器は2000万台以下に減らすことができます。さらに走行中給電では給電の場所と時間が分散するため、5MWの充電器のような巨大な設備を使う必要もありません。

走行中給電の持つ再生可能エネルギーの導入促進も期待されています。近年、太陽光発電の導入量が増えたことにより、世界各国で日中の発電量が電気使用量を上回ることが増えてきています。そのため、できる限り電気の需要を日中にシフトすることが求められます。今のEVは使用が終わった夕方や夜間に充電することになりますが、走行中給電は移動の多い日中に給電をするため、走行中給電を導入することで電気需要を日中にシフトすることができ、再生可能エネルギーの導入促進に一役買うことができます。

さらに、走行中給電は今までの自動車にはできないサービスをユーザーに提供できるようになります。走っているハイブリッド自動車に給油をすることはできませんが、電気は非接触で送ることができるため、給油や充電という作業をユーザーからなくすことができます。これによりハイブリッド自動車では実現できなかったサービスが実現できます。

このように、走行中給電を導入することによって、バッテリーを減らすことができ、EVが抱える多くの課題を解決できることに加え、今までの自動車では必ず必要になっていた給油や充電のために使っていた時間や手間がなくなります。そのため、走行中給電を実装したEVは、近い未来に実現するべきEVの姿だと考えています。

EVの未来を支える日本の技術

走行中給電を構成する主要部品はコイルとインバータです。走行中給電に向けて規格化が進んでいる周波数は85kHzという比較的高い周波数です。コイルには交流抵抗の低い導線材料とフェライト等の高透磁率かつ高周波で低損失なコア材料が求められます。これらの技術はすでにスイッチング電源などでも使用される技術であり、日本が得意な技術領域です。特にフェライトは東京工業大学(現東京科学大学)で発明された材料であり、長い歴史を持つ材料でもあります。また、高周波かつ大きな電力を扱えるパワー半導体であるSiC(シリコンカーバイド)も得意な技術領域です。これらの技術をさらに伸ばすことが求められます。

日本にはものづくりだけではなく、走行中給電の実装に必要な技術も揃っています。まず、送電コイルの敷設技術が必要になります。日本の土木技術は世界の中でもトップレベルで、精度が高く、安定した敷設が期待されています。さらに電車の運用技術等を走行中給電に転用することで、安定したシステムの運用も期待できます。

このように走行中給電を世界でいち早く実現できる素地が日本にはあります。実際に2023年から私たちの研究グループが日本で初めての公道での実証実験を始めています。そして実証実験で終わることなく、世界に先駆けて日本国内での実装をすることが重要だと考えています。自動車だけでなく、インフラシステム全体を1つのパッケージ技術として提供をすることで、世界の自動車が抱える課題の早期解決に繋がることを目指して、今後も研究活動を続けてまいります。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

2025年11月号

【特集:未来のモビリティ社会】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |