【特集:慶應4年──義塾命名150年】

『蘭学事始』と福澤諭吉──その出会いがもたらしたもの

2018/05/01

『蘭学事始』との出会い

『福翁自伝』を読んでいると、とくにその前半生は、人の運命、巡り合わせの不思議というものを考えさせられる記述が多くある。中津で漢学を学んでいた福澤先生は、ある日、兄の三之助(さんのすけ)から、長崎でオランダ語の原書を読んでみる気はないかと訊(たず)ねられる。窮屈な中津を出たいと願っていた先生はそれで長崎へ赴き、そこから蘭学修業の道が開けていった。また次に長崎を出て江戸を目指した時には、立ち寄った大坂で、この兄から大坂で蘭学を学ぶべきだと論される。緒方洪庵の適塾で学ぶことになったのはそのためだ。適塾での猛勉強で頭角を現し、西洋の自然科学にも目を開かれた先生は、安政5(1858)年、中津藩の命により、藩邸で蘭学を教えるべく江戸へ出た。英学に転じ、3度の西洋体験を積み、著述と教育で知られる人となったのは、江戸に出てからのことである。

1つの縁が新たな縁を呼び、それがまた次の縁に結びつく──そこに「自伝」の面白さの1つがある。もちろん面白いばかりではない。もし兄が長崎遊学を勧めなければ、大坂で適塾に入らなければ、またこの時期に江戸へ呼ばれなければ、恐らく我々の知る福澤諭吉は存在しなかった。先生自身の決断とともに、偶然とも必然とも見える無数の縁の積み重なりが、その生涯をつくったのは確かである。先生は「自伝」の中で既往を振り返ってこう言っている。

…旧小藩の小士族、窮屈な小さい箱の中に詰め込まれて、藩政の楊枝(ようじ)をもって重箱(じゅうばこ)のすみをほじくるその楊枝の先に掛かった少年が、ヒョイト外に飛び出して故郷を見捨てるのみか、生来(せいらい)教育された漢学流の教えをも打遣(うちや)って西洋学の門に入り、以前に変った書を読み、以前に変った人に交わり、自由自在に運動して、2度も3度も外国に往来すれば考えはだんだん広くなって、旧藩はさておき日本が狭く見えるようになってきたのは、なんとにぎやかなことで大きな変化ではあるまいか。(富田正文校注、慶應義塾大学出版会版、317頁)

この一節は、そのにぎやかな変化には多くの不思議な巡り合わせが与ったことも、併せて語るかに見える。

ところで、人が巡り会う縁の中には、時に激しい心の動きを引き起こし、自らの使命を悟らせる類のものもある。

…実(じつ)に此(この)書は多年(たねん)人を悩殺するものにして、今日も之(これ)を認(したた)めながら、独(ひと)り自から感に堪(かん)へず。涙を揮(ふる )ひ執筆致し候(そうろう)。何卒(なにとぞ)再版は沢山にして、国中に頒(わか) ち度存候(たくぞんじそうろう)。(『福澤諭吉書簡集』第6巻、番号1466)

これは明治23(1890)年4月1日、先生が適塾以来の親しい友人、長与専斎(ながよせんさい)に宛てた手紙の一節である。

先生の心を長年強く揺り動かしてきたとある「此書」とは、杉田玄白(鷧斎(いさい))が遺した回顧録、『蘭学事始』(以下「事始」とも略記)のことだ。この年設立された日本医学会は、第1回総会を開くに際して、先人の業績を記念して「事始」を再版し、これを会員に頒布することにした。その序文を先生が認めて長与へ送ったのである。この時一緒に添えたのが右の手紙で、文中にある「之」は先生の序文「蘭学事始再版の序」を指している。

それにしても先生はこの手紙で、「事始」への強い思いを記すばかりか、その序文を書いているうち感極まり、涙を揮って執筆したとまで言っている。なぜ「事始」がそこまで先生の心を揺り動かしたのか、実はおおよその理由はこの序文を読むと理解できる。まずはそれを眺めてみよう。

序文の前段には、先生がこの本と出会った経緯が述べられている。これによれば、杉田家秘蔵の『蘭学事始』は安政の江戸大地震で焼失し、写本もないと思われていた。ところが「旧幕府の末年」、先生の友人神田孝平(かんだたかひら)が湯島聖堂裏の露店で偶然1冊の「事始」を発見した。しかもそれが門人大槻磐水(おおつきばんすい)(玄沢)に贈った玄白の親筆だったので、神田は仲間にそのことを話した。その結果「孰(いず)れも皆(みな)先を争ふて写取り、俄(にわか)に数本の蘭学事始を得たる其趣(そのおもむき)は、既に世に亡き人と思ひし朋友の再生に遭ふたるが如(ごと)し」、皆亡くなった筈の人と再会したような気持ちで次々に筆写して、忽ち何冊も写本が出来たという。実際には「事始」の写本は他にも存在していたのだが、先生たちの仲間内では、幻の書として理解されていたようだ。だから突然実物を手にした驚きや喜びは甚だ大きかったものと見える。

それにもまして先生たちを感激させたのは、そこに書かれた内容であった。序文はこう記している。

…書中の紀事は字々皆(じじみな)辛苦、就中(なかんづく)明和8年3月5日蘭化(らんか)先生の宅にて始めてターフルアナトミアの書に打向(うちむか)ひ、艪舵(ろかじ)なき船の大海(たいかい)に乗出(のりいだ)せしが如く茫洋(ぼうよう)として寄る可(べ)きなく唯(ただ)あきれにあきれて居たる迄なり云々(うんぬん)以下の一段に至りては、我々は之(これ)を読む毎(ごと)に、先人の苦心を察し、其(その)剛勇に驚き、其誠意誠心に感じ、感極りて泣かざるはなし。。迂老(うろう)は故箕作秋坪(みつくりしゅうへい)氏と交際最も深かりしが、当時彼(か)の写本を得て両人対坐(たいざ)、毎度繰返しては之を読み、右の一段に至れば共に感涙に嚘(むせ)びて無言に終るの常(つね)なりき。(『福澤諭吉全集』第19巻769頁)

『蘭学事始』は、玄白が自身の体験を中心に蘭学の歴史を記したものだが、中でも先生たちが感激した箇所、すなわち明和8(1771)年、千住小塚原の刑場で人体解剖を見た玄白や前野良沢(蘭化)らが、これを契機に「ターヘル・アナトミア」の翻訳に着手し、その難業を進めてゆくあたりの記述は、今読んでも大きな感銘を受ける。ましてや当時の洋学者は自らも苦労して蘭学を学び、またこの学問の大切さを知っていた。先人の辛苦に我が身を重ね、またその学恩を深く感じて感激したのは当然であろう。

『蘭学事始』の出版

それから間もなく、日本は歴史の大きな節目を迎えることになった。慶應3(1867)年10月14日の大政奉還から江戸無血開城までわずか半年、同4年9月には、年の初めに溯って元号を明治と改めることが発表された。箱館五稜郭の戦いが終わるのは、明治2年5月である。

序文によるとこの変乱の最中、明治元年のある日、先生は杉田の曾孫成卿(せいけい)の娘婿として家を継いだ廉卿(れんけい)の許を訪れると、次のように『蘭学事始』の出版を提案したという。

…天下騒然復(ま)た文を語る者なし、然(しか)るに君が家の蘭学事始は我輩学者社会の宝書(ほうしょ)なり、今是(これ)を失ふては後世子孫我(わが)洋学の歴史を知るに由(よし)なく、且(かつ)は先人の千辛万苦(せんしんばんく)して我々後進の為(た)めにせられたる其偉業鴻恩(こうおん)を空(むなし)ふするものなり、就(つい)ては方今の騒乱中に此書を出版したりとて見る者もなかる可(べ)しと雖(いえど)も、一度(ひとた)び木に上するときは保存の道これより安全なるなし、実に心細き時勢なれば売弘(うりひろめ)などは出来ざるものと覚悟して出版然(しか)る可(べ)し、其費用の如きは迂老(うろう)が斯道(しどう)の為め又先人へ報恩の為めに資(たす)く可し…(同前、770頁)

廉卿はこの申し出を喜んで受けた。先生の盡力もあり、明治2年正月、杉田家を蔵版者として『蘭学事始』が初めて公刊された。明治23年に日本医学会が再版したというのはこの版本なのであり、それへ先生が「蘭学事始再版の序」を記すことになったのも、先生自身がその出版に深く関わったからだ。同年4月16日の『読売新聞』には、この事情を簡潔に紹介した記事が載っている。

○蘭学事始(じし) 本書は鷧斎(いさい)杉田玄白先生の遺稿にして、曩(さき)に明治二年正月、福澤諭吉氏等の盡力に依り上梓(じょうし)され しが、当時頒布普(はんぷあまね)からざるを以て随って版本多からず、爾来(じらい)漸く星霜を重ね、讒(わずか)に有意の坐右(ざゆう)に存するのみにて汎(ひろ)く世に知られざりしに、本月一日日本医学会の第一総会に際し、其(その)素志を景慕(けいぼ)するの餘(あまり)、之(これ)を永遠に紀念せんと謀り、更に数千部を再刊して同志に分ち、先人の功労を発表すると共に、今日の文明は偶然の進歩にあらずして既に百数十年前に胚胎(はいたい)せし事を知らしむる苦心録なり。(読みやすいよう、表記を若干改めた)

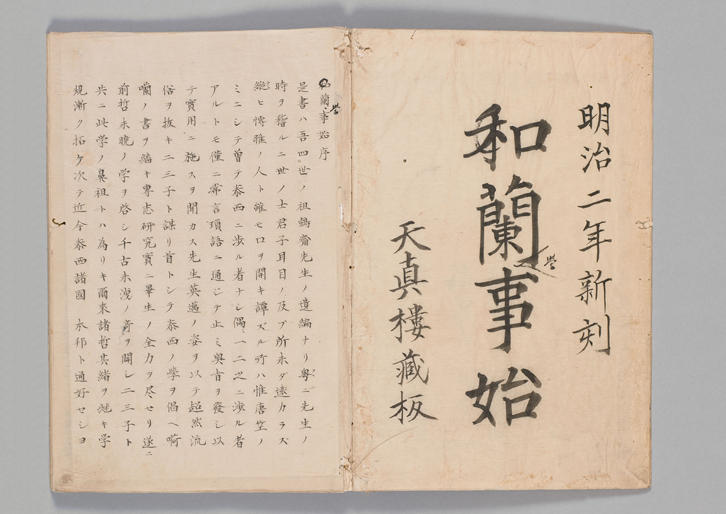

なお、この『蘭学事始』という題名について1つ補足しておきたいことがある。下の写真は版本の元となったと思われる「事始」で、先生が元の『和蘭事始』という書名に筆を入れて、自ら『蘭学事始』と改めたことが分かる。改題の理由は分からない。ただ、従来『蘭学事始』『蘭東事始』『和蘭事始』と3通りに呼ばれていたこの著作が、明治以後、先生が直した通りに、専ら『蘭学事始』の名で世に知られるようになっていったことは確かである。

2018年5月号

【特集:慶應4年──義塾命名150年】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

大久保 忠宗(おおくぼ ただむね)

慶應義塾普通部教諭