【特集:防災を考える】

人口減少時代の自然災害に生態系減災で備える

2018/03/01

生態系を基盤とした防災・減災とは何か

「生態系を基盤とした防災・減災」は、Ecosystembased Disaster Risk Reduction を日本語に訳したものである。略してEco– DRRと呼ばれることが多い。ここでは、以下「生態系減災」と記載する。健全な生態系は災害を防いだり、災害からの影響の緩衝帯として機能し、人々や財産が危険にさらされるリスクを軽減するとされ、そのような機能を総称して生態系減災と呼んでいる。

生態系減災が、一躍注目されるようになったのは、2004年のスマトラ沖地震によって引き起こされた津波災害がきっかけであった。熱帯では、海岸線にマングローブの林がよく見られる。このマングローブが津波の威力を軽減し、被害を和らげる例が各地で観察された。一方で、都市開発や養殖業のためにマングローブが消失していた地域では、内陸深くまで甚大な津波被害を受けた。このような生態系の機能は生態系サービスと呼ばれ、生態系が私たちに及ぼす恩恵の一つとして、専門家の間ではよく知られていたが、2004年を境に広く世界に認知されるようになった。

生態系減災は、2005年に神戸市で開催された第2回国連防災世界会議で合意された兵庫行動枠組2005–2015においても既に言及されていた。ご承知のように、1995年に阪神・淡路大震災があった場所であったからこそ、この世界会議が神戸で開催されたのであるが、そこで合意された行動枠組の中身については、日本ではあまり注目をされなかった。

しかし、日本にとっての大きな転機は、2011年3月の東日本大震災であった。既に7年の時を経ようとしているが、多くの人々の記憶に新しいだろう。「想定外」という言葉が多用されたが、想定された外力を超える災害に、これまでのインフラが全く太刀打ちできない様子を目の当たりにすることになった。東日本大震災を経て、日本では想定を超えた場合にも一定程度機能するインフラのあり方が検討されるとともに、そもそも災害の危険性が高い地域に居住することの是非が議論されるようになった。

2015年3月には第3回国連防災世界会議が仙台で開催され、東日本大震災の経験も踏まえ、仙台行動枠組2015– 2030が採択された。新たな行動枠組には様々な特筆すべき点があるが、ここで扱う生態系減災の視点から紹介しよう。生態系に基づくアプローチによる政策の立案・計画や、災害リスク低減に役立つ生態系機能を保全し危険にさらされる地域の農村開発計画や管理をすること、生態系の持続可能な利用及び管理を強化し、災害リスク削減を組み込んだ統合的な環境・天然資源管理アプローチを実施することなどが明示的に書き込まれた。

国連防災世界会議を皮切りに2015年は、日本にとって生態系減災元年とも言えるような年になった。8月に新たな国土形成計画(全国計画)と国土利用計画(全国計画)が、9月に社会資本整備重点計画が閣議決定された。これらは、いわば日本の国土のあり方を定める国土計画である。国土計画と言えば、かつては国土の隅々にいかに新たな開発を振り分けるかを決めるようなものであったが、21世紀に入り人口減少、超高齢化時代を迎え、人も予算も減る中で、どのように国土を管理していくのか考えなければならず、その役割は大きく変化した。

これら3つの計画の中では、自然環境が有する多様な機能(生物の生息・生育の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等)を積極的に活用して、地域の魅力・居住環境の向上や防災・減災等の多様な効果を得ようとしていくことが明記された。これらの計画の中では、「生態系減災」あるいは「Eco –DRR」と明記されていないが、国の根幹をなす国土計画において、その必要性が認められた。

2015年の締めくくりとして、11月下旬に気候変動の影響への適応計画が閣議決定された。この中では、度々生態系減災について言及されている。例えば、海岸における適応策の一つとして、沿岸域における生態系による減災機能の定量評価手法開発など、沿岸分野の適応に関する調査研究を推進すると具体的に書き込まれており、これまでのコンクリート主体のインフラにおける防災に加え、生態系減災への取り組みが必要であることが示された。

都市の拡大と津波災害

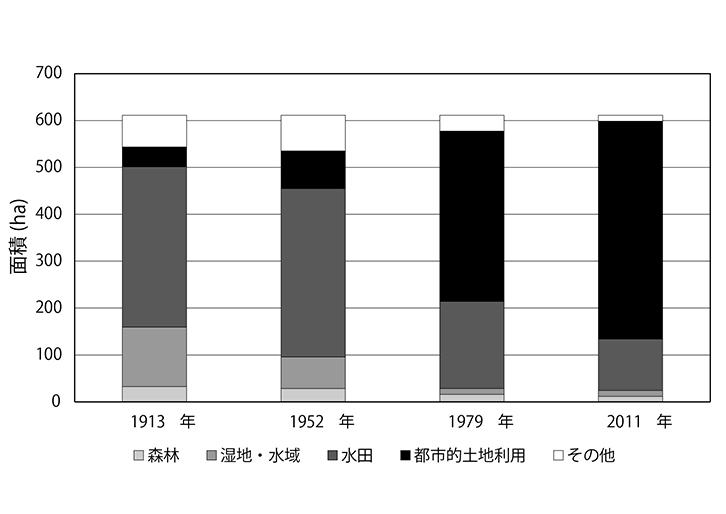

筆者と共同研究者は、環境省環境研究総合推進費(4-1505)の一環で、気仙沼市中心部の被災状況と過去約百年にわたる土地利用の変遷を分析した。その結果、1913年時点ではその大部分が水田や湿地、水域で、都市的土地利用は一部であったことが分かった(図1)。

戦後間もない1952年には都市的土地利用が若干拡大したが、それほど大きな土地利用の変化は見られない。しかし、高度経済成長期を経た1979年には大部分が都市的土地利用に転換されたことが分かる。なお、気仙沼市は概ね1980年頃に人口が最大になり、その後減少を始めている。現在の気仙沼市域に相当する範囲の19890年の人口は約92000人であったが、2010年には19000人近く減少し約73500人となった。実に2割以上の人口が減少したにもかかわらず、都市的土地利用は依然として拡大していたのである。

1913年時点では東日本大震災による津波浸水域の56%を水田が占めていて、都市的土地利用は7%程度であった。これが約100年間で、水田は18%と約3分の1になり、都市的土地利用は76%と約10倍に広がった。七十七銀行の試算を元に、私たちの研究対象地内での被害額を推定した。その結果、都市的土地利用では1,127億円、農地では6,920万円の被害と算出された。

もし、1913年時点と同じ土地利用であれば、都市的土地利用における被害は107億円、農地では2.5億円と推定され、都市的土地利用の拡大が被害を10倍以上に増大させたことが分かる。もちろん、この津波浸水範囲に拡大した都市的土地利用には、気仙沼市の産業を支える水産加工業とその関連産業が立地してきており、これまで多大な経済的な利益をもたらしてきたのも事実である。

しかし、他の三陸沿岸の自治体と異なり、気仙沼市ではそれほど地形が急峻でない地域も多く、沿岸部以外の高台でも都市開発がなされてきた。今回の津波でもそのような立地では被害がなかったか、あっても極わずかであった。

気仙沼市の歴史を遡ると沿岸部の開発は既に江戸時代から始まっていた。ただし、当時は塩田と水田が中心で、大正時代に入り製塩業が衰退すると塩田も水田に転換されていった。低地の都市的土地利用は漁港周辺に限られていた。このような土地利用は津波常襲地帯として、災害リスクを低減させたものであった。

気仙沼市は1960年のチリ津波で被災したが、それほど被害が大きくなかった。このことがその後の都市開発における津波対策を不十分なものにさせてしまったのかもしれない。災害リスクの低減においては、災害により被害を受ける可能性のある場所を利用しない、財産となるものを配置しないことが重要であるとされる。経済的な損失はもちろんであるが、都市的土地利用という集約的な利用がなされていなければ、多くの尊い命が失われることもなかったのである。

なお、東日本大震災以降も、熊本地震など数々の自然災害が発生し、東日本大震災の被災地の話題も耳にすることがめっきり少なくなった。しかし、被害が大きかった被災地の多くは、7年経ってもまだまだ復興の途上である。未だ土地区画整理事業の最中で、2020年3月を目指して事業は進行している。大規模災害からの復興には、10年以上の歳月を必要とするのである。

2018年3月号

【特集:防災を考える】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

一ノ瀬友博

慶應義塾大学環境情報学部教授