【その他】

【講演録】諸文明の祝祭──井筒俊彦の生涯と心

2024/11/13

Ⅰ

ご来賓の皆様方、お越しのすべての皆様方。

私が日本における知と革新の先導者である慶應義塾大学に本日おりますことには、心から感謝申し上げるとともに深い名誉の念を覚えるものであります。

本日、私たちは、1人の非凡な学者の生涯と業績を讃えるものであります。その方がなしたことは文化と知の境界を越え、忘れえぬしるしをこの地球上の学問の、知と哲学の風景に残しました。

事実、井筒俊彦が遺した、知性と神学、そして哲学の世界への貢献は、膨大にして広大無辺、また種々多様なもので、そのうちからいくつか最重要なものを選び出そうとするなど、全くおかしなことです。それは井筒の業績は相互に緊密に結び付いているので、誰かがそれらを分けて引き離し、細く分類してしまえば、それが恣意的となるのはほとんどまぬかれ得ないからです。

Ⅱ

しかしながら、そうした留意すべき点が示されるにせよ、どこかで始めねばなりません。まずはこのお話を聖典クルアーンの日本語訳という、井筒の特筆すべき成果から始めることをお許し下さい。この訳業は比類なき卓越性を持つ大業であり、彼の深遠な言語的能力、博識と知性の深み、さらに疑うべくもなく、彼の献身の堅忍不抜ぶりの証左であります。

クルアーンの翻訳という課題は、クルアーンが複雑な言語的、神学的、哲学的、精神的、かつ神秘的な諸次元を有するがゆえに、人を怯ませずにはおかないものです。ムスリム(Muslim イスラーム教徒)にとってクルアーンとは単なるテクストではなく神の啓示であり、その至高の形のものです。クルアーンはその内に7世紀のアラビア半島の歴史的・文化的環境に深く根ざす幾つもの意味の層を含むものですが、またいかなる時間と場所の限定をも受けないものです。

このことを鑑みれば、井筒の翻訳へのアプローチは単なるアラビア語の単語の日本語への変換以上のことを含みこむことができたのです。ここでドイツの哲学者で文化批評家、亡きヴァルター・ベンヤミン(Walter Benjamin 1892-1940)と、彼が述べた翻訳についての、今や伝説的な言葉を思い起こすのも有益なことかもしれません。彼によれば、

真の翻訳とは透明なものである。つまりそれは原作品(オリジナル)をぼかすものでなく、その光をさえぎるものでもない。むしろ純粋な言葉をして、あたかもそれ自身の媒体に強化されたように、より十全に原オリジナル作品を照らし出さしめるものである*1。

私が信ずるところでは、井筒はその方法で、原テクストの本質と意味論的なニュアンスを捉えることができたのであり、それは他のセム系の同系統の諸言語はもちろん、アラビア語とイスラームの伝統両方への理解を自家薬籠中のものとしたことに依るものでした。その[上の]課題は、クルアーンの字義のみならず、その精神に忠実であろうとすれば、まさしく原作品への深遠な共感と全き服従を要求するものなのです。

クルアーンを日本語に翻訳することで、井筒はこの聖なるテクストに日本語話者がアクセスをするのを可能にしました。そしてその過程でとても大きな文化横断的な理解を涵養しました。この仕事は、彼が日本的な文脈のうちにイスラーム思想のより深い理解を可能にしたことによって、文化的・言語的な分断に架け橋をすることに献身したことを示します。クルアーンが有する普遍的意義と計り知れないほどの深みを示すことによって、彼の努力はイスラーム研究という学問分野に意味深く貢献をしたことになります。

『クルアーンにおける神と人間──クルアーンの世界観の意味論』(God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung[仁子寿晴訳、慶應義塾大学出版会、2017])において、井筒はクルアーン的世界観(Weltanschauung)の意味論的構造についての、多岐にわたる探求を試みました。井筒の主たる議論は、クルアーンは言葉という媒体を通して、意味と意味論的構造の内的な織物──それは人間の神との関係を解き明かすものです──を生み出すことで、他に全く類を見ない世界観を創り出しているという前提を中心に展開されます。井筒によれば、イスラーム的世界観を捉えることは、[その]意味論的構造を認識し理解し損なえば、不可能になるのです。

このようなイスラーム的な世界の見方、つまりイスラーム的世界観を[学問的に]鋳直し再構成することは1つの事業であり、それは彼の別のクルアーン研究の著作、つまり『クルアーンにおける倫理と宗教の概念』(Ethico-Religious Concepts in the Qur’ā-n)にも照らしてみるべきなのです。井筒がその著作の中で主張したことは次のことです。神はクルアーンを通して人間に、イスラーム的な道徳律に満たされた倫理的な生き方──人間の宗教的義務へと、明確な献身と同じ意味の場にあるものとして統合されています──に従い行為するように命じています。言い方を換えれば、倫理、道徳性、そして宗教は互いに分かち難いものなのです。

そのため、イスラームは7世紀のアラビア半島の部族的規範、法、文化に対抗して、革命的な重大さをもつ宗教として現れ、この上なく鋭く急激な、全てを一掃するほどの宗教的改革をもたらしたのです。例をあげれば、イスラームは社会保障の分野で規範化された喜捨のシステムを構築する「ザカート」の政策を導入しましたが、これは包括的な国による福祉政策の先駆けとみなされます。同様に、変革が女性の権利を含める形で家族構成にもたらされましたが、それは全体として男性支配的な、また女性が家財のようにあつかわれる社会に対するものだったのです。さらに根本的な変革があります。より平等な社会の創出に向けての手段に利するようにと名族支配の特権を非難したことです。

井筒の記念碑的で意義深いクルアーン研究を特徴的に表すものとしては、彼が意味論的分析に通暁していることがありますが、それは深遠であり革新的でもあるアプローチを通して単語の構造と用法の解明を伴うことによるものです。とりわけ多言語使用者であることは、様々な宗教の文献を同時に原語で研究するのに必要な手段を持っていることであり、彼の立場を強めました。

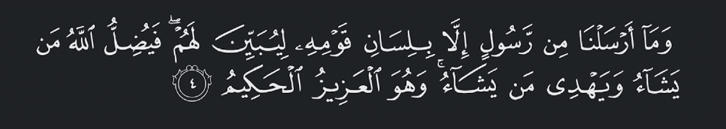

井筒が考えるに、クルアーンは私たちに幾つかの、言語学的な二項対立(2つの言葉の対立)(binaries)において語りかけるものであり、それらはそれぞれが、反対の極に位置づけられ、神と人間との関係を明確に示すものです。例えば、「[正しく]導くこと」(hidāya) *2 と「迷わせること」(ḍalāla)という二項対立のつながりがあります。神の命令のもとで、これらの語や、他の多くの二項対立的な言葉は、実在的条件を規定し、その条件の下で神の被造物は生き続けるのであり、あるいは存在するのです。もしも私が井筒の解説に、僭越ながら付け加えるとすれば、次のことを指摘できるでしょう。つまり言語、もしくはlisān──字義的には「舌」を意味します──とはクルアーン的な意味論の範パラダイム型では預言という制度[を解き明かす]鍵となるもので、「イブラーヒーム(Ibrāhīm)の章*3」の第4節で次のように明らかにされています。(アンワル氏が引用するクルアーンのアラビア語原文は上図参照)

我らが使徒を遣わす場合には、必ずその民族の言葉を使わせる。みなによくわかるよう説明させるために。そうしておいてから、アッラーは御心のままに或る者を迷いの道に陥れ、また御心のままに或る者を正しい道に手引きし給う。まことに偉大な、賢明な御神*4。

「……御心のままに或る者を迷いの道に陥れ、また御心のままに或る者を正しい道に手引きし給う」とは、先に言及したような、古典的な二項対立の例で、井筒がまことに鮮やかに解き明かした意味論的図式を明示するものです。

このことは、人間の行為の倫理的・道徳的次元における自由意志と選択の問題に通ずるもので、上述の箇所は、人間が正しい道に導かれるか、迷いの道に入り込むかは、全く神の心に依るのだということを明らかにしています。

井筒は信仰(īmān)と不信仰(kufr)の間の均衡と緊張の関係という背景とを突き合わせることで、この難問を考察します。そして井筒は適法性と倫理の限界を超え出でて、さらに広大な宇宙的な均衡関係を提示します。その宇宙的な均衡関係は、[人間の]自由意志は神の意志に服従し奉仕し続けること、そしてこの服従と奉仕は人間がその創造者との連携関係にあることの明示であることを前提とするのです。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |