【その他】

【講演録】鳥の渡りと地球環境の保全

2022/02/16

温暖化によって生じる生物間相互作用のずれ

温暖化による影響も少し紹介します。コムクドリなどの小鳥の繁殖時期などが、年々早くなってきていることがわかっています。繁殖時期や渡来時期が早くなるということは、それだけが問題ではありません。温暖化によって生物の出現や行動の時期が、同じ地域にいる種や分類群ごとにずれながら早まる現象が起こっているのです。

具体的には、温暖化に対する植物の応答は動物に比べると遅いのです。北半球の200種以上の動植物を対象にして解析された結果では、チョウの出現時期や渡り鳥の渡来時期の早まりは、植物の開花時期の早まりよりも3倍も早く進行していることがわかっています。それが何をもたらすかというと、生物の間の相互作用にずれや狂い(ミスマッチ)を生じさせるのです。

つまり、コムクドリの繁殖時期が早くなり、桜の開花時期も早くなる。しかし、同じ28年間で鳥のほうは2週間以上早くなっているのに、桜は8.5日しか早くなっていません。また、昆虫のモンシロチョウには、そういった顕著な傾向は見られません。すると、三者の間で変化のスピードが異なるのでミスマッチが生じます。例えば、桜の実がコムクドリのヒナの食物中に含まれる割合は年々少なくなっており、最近ではほとんどなくなってきています。こうした状況は、近い将来、コムクドリの繁殖をむずかしくする可能性があります。

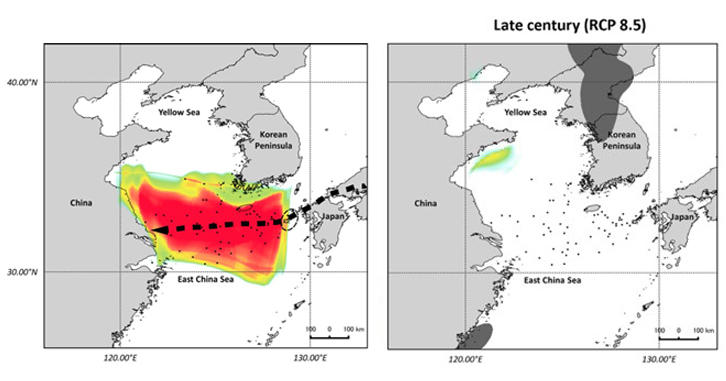

将来のハチクマの渡り経路をコンピュータによるシミュレーションで表した研究があります(図5)。IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)では、温暖化の進行についていくつか異なるシナリオが描かれています。中でも比較的影響が大きいとされるのがRCP8.5というシナリオです。このシナリオのもとでは、図中に濃い色で示された渡りの好適地が今世紀末には消滅してしまう状況が予測されています。その時、ハチクマはどうするか、ということまでは今のところわかりません。

Nourani et al. 2017:Proceedings of the Royal Society B 284, doi:10.1098/rspb.2017.0149

重要なのは、同じ地域、同じ鳥や自然に対していくつもの脅威が同時に生じているということです。例えば森林破壊、風車との衝突、化学汚染、あるいは温暖化が同時に襲いかかることはめずらしくありません。渡り鳥の場合には、渡りの経路上でいくつもの問題が折り重なってきます。日本だけでも生息地の破壊、化学汚染、風車との衝突などの問題があるのに、渡る先々でも同様の、あるいは別の脅威にさらされているのです。1つの国や地域だけで対策を講じても、ほかの地域で問題が継続していれば、渡り鳥は減少することになります。

人と人を繋ぐ渡り鳥

「鳥たちに国境はない」ということは、これまでの話でよくおわかりいただけたかと思います。鳥はビザもパスポートも持たずに、いくつもの国を越えて渡っていきます。渡り鳥は、遠く離れた国や地域の自然と自然を繫いでいるのですが、同時に、人と人も繫いでいます。

世界の各地で、渡り鳥を介した人と人との交流、保全に向けたさまざまな国際協力が行われています。渡り経路沿いのいろいろな地域で、同じ鳥の群れ、同じタカの群れを見ている人々がいます。例えば、長野県の白樺峠、あるいは愛知県の伊良湖岬、マレーシアのタイピン、タイのチュンホーン、マレーシアのタンジュン・トゥアンなどでです。

こうした人たちの多くは、鳥の研究者ではありません。一般の市民です。そういった人たちが、秋の1日、鳥の渡りを見て楽しむ。季節感を味わうために何千人も集まって、ともに時を過ごしているのです。

保全を巡っては、国内外の各地で熱い議論が交わされています。愛知県伊良湖岬、マレーシアのタイピン、バリ島などで保全のための国際会議が開かれています。いくつかの国と国の間には渡り鳥等保護条約というものがあり、政府間で、また民間団体でも、いろいろなことがらが協議されています。

こうした会議のあとには、参加者間の交流が続きます。NPOの若い人たちの間では懇親会が開かれ、堅苦しい会議のあとの集まりを皆よい笑顔で過ごし、保全をめぐるいろいろなことが語られ、友情を深めるといったようなことが行われています(図6)。

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスでも、2012年秋から13年夏にかけて、「鳥の渡り衛星追跡公開プロジェクト」という活動を展開しました。ハチクマの渡りの様子を皆さんも興味深く思われたと思いますが、研究者の間だけにとどめておくのはもったいないということで、一般に公開しようというプロジェクトを立ち上げたのです(図7)。

このプロジェクトでは、4羽のハチクマを衛星追跡しました。4羽に名前を付けて、今、○○がどこに行っているとか、△△はどこを飛んでいると実況中継できるようにして、リアルタイムで一般公開したのです。渡りの様子は地図上で示すだけでなく、その情報を日本語、英語、中国語、韓国語、インドネシア語で発信し、参加者と意見交換もしました。

東アジアを中心に、世界中からアクセスがあり、推定で、のべ10万人くらいの人が参加しました。アジアだけではなく、イギリスの大きな自然保護団体の職員の方なども情報交換に加わりました。まさに、遠く離れた国や地域の人と人が、鳥の渡りを通して繫がったのです。私にとってもたいへん意義深いプロジェクトでした。

離散家族を繫いだ幸福の青い鳥

渡り鳥が遠く離れた地域の人と人を繫ぐという点で、1つの際立った例があります。遠藤公男さんの『アリランの青い鳥』に出てくる「幸福の青い鳥」です。

この本のあらすじをお話しします。北朝鮮の著名な鳥類学者、元洪九(ウォン・ホング)の末っ子の炳旿(ピョンオー)は、子どもの頃からお父さんに付いて鳥の観察を行っていました。炳旿は1930年生まれ。日本の占領下、苦しい時代でしたが、親子水入らずで楽しい日々を過ごしていました。

しかし、やがて朝鮮戦争が始まると家族はばらばらになります。両親は北に、炳旿ら兄弟は南に引き裂かれます。引き裂かれた家族は、その後、会うことも手紙や電話で連絡することもかないませんでした。

月日が経ち、炳旿は南(韓国)で鳥類学者に成長します。私立の名門、慶煕(キョンヒ)大学の助教授、のちに教授になります。

1964年5月、北朝鮮からモスクワ経由で一通の封書が日本に届きます。北朝鮮の科学院生物学研究所からの封書で、平壌(ピョンヤン)のモランボン公園で、日本の足環を付けたシベリアムクドリが見つかったとのこと。日本の足環を付けているが、どこで放したものか教えてほしい、という依頼でした。足環には番号とともに「農林省JAPAN」と印字されていました。

調べた結果、足環はソウルで付けられたものとわかりました。足環を付けたのは元炳旿さん、息子さんですね。そして北朝鮮から問い合わせてきたのは、科学院生物学研究所の所長を務めていた元洪九さん。炳旿のお父さんだったのです。

洪九さんはシベリアムクドリの足環を通じて、片時も忘れたことのない我が子が、鳥類学者に成長していることを知ります。炳旿も日々安否を気遣っていた父が、元気で鳥類研究を続けていることを知ります。鳥に付けられた足環は、会うことのかなわない父と子が、ともに触れたものだったのです。

たいへんに心が揺れ動く出来事があったわけです。朝鮮戦争は、いまだに終結していません。南北朝鮮を隔てる非武装地帯、ツルやハチクマといった鳥たちは、その境界を軽々と越えて行き来します。鳥たちに、まさに国境はありません。

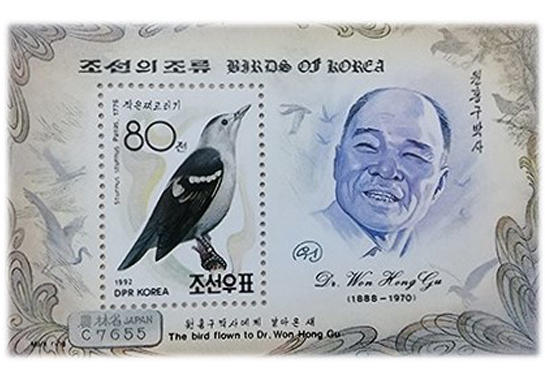

親子を結びつけたシベリアムクドリは、ささやかであったかもしれないけれど、「幸せを運ぶ青い鳥」だったと言えます。この出来事は、韓国でも、北朝鮮でも、中国、ロシア、日本、アメリカでも、当時大きな話題になりました。北朝鮮では記念切手が発行されました。切手にはシベリアムクドリや元洪九さん、足環のプレートが描かれています(図8)。映画にもなりました。

しかし、依然続く南北の分断によって親子が直接会う機会は訪れず、元洪九さんは1970年に、元炳旿さんは2020年に亡くなりました。

このシベリアムクドリが私たちに伝えるメッセージ、そこから私たちが汲みとるべきこと、それは、単に鳥たちが人と人を繫いでいる、ということだけにとどまりません。戦争は、だれをも幸福にしない、ということではないかと思います。

生息地の繋がりから自然環境の保全を考える

異なる国や地域の自然は、鳥の渡りによって、さまざまなかたちで繫がっています。各地の自然あるいは生態系は、渡り鳥によって、網目状のネットワークを構成していると言えます。

1つの地域の自然の破壊は、渡り鳥の減少を通じて、遠く離れた国や地域の自然の変質をもたらします。東南アジアの熱帯雨林の破壊は、そこで越冬し、日本で繁殖する渡り鳥の減少を通じて、日本の里山やブナ林の自然を変質させます。日本の干潟の破壊は、そこで休息し採食するシギやチドリの減少を通じて、東南アジアの干潟やロシアのツンドラの自然を変質させる可能性があります。

生息地の具体的な繫がりを明らかにすることは、対象種の保全や温暖化の影響などを考える上で、大変重要です。個々の自然は、それぞれ孤立して存在しているわけではありません。自然環境を保全する上では、地域の視点と地球規模の視点の両方をもつ必要があります。

渡り鳥に国境はありません。鳥は、渡りを通じて遠く離れた国や地域の人と人をも繫いでいます。人と人の心を繫いでいるとも言えます。渡り鳥とその生息環境の保全には、国際協力が不可欠です。

私はこれまで30年ほどの間、研究を進めるにあたって国内外の多くの研究者の協力を得ました。今日お話しした内容は、そうした方々との共同研究の成果です。たくさんの研究費用を国や民間からいただきました。そうした協力や支援がなければ、これまで鳥の渡り研究を続けることはできませんでした。厚く御礼申し上げたいと思います。

ご清聴、ありがとうございました。

(本稿は、2021年12月14日に三田キャンパス北館ホールで行われた第710回三田演説会での講演をもとに構成したものです。講演中のスライドは適宜精選して掲載しました。)

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |