【特集:循環する経済と社会へ】

田中浩也:「デジタル駆動超資源循環参加型社会共創拠点」の発足について

2022/12/05

地域を舞台とした資源循環に向けて

「デジタル駆動超資源循環参加型社会共創拠点」は、慶應義塾大学が代表機関となり、幹事自治体として鎌倉市、参画企業24社(幹事企業:株式会社カヤック)、他参画大学の共創により応募提案した研究プロポーザルが、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下JST)による「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」の地域共創分野・育成型プロジェクトに採択され、2021年末から開始された産学民官連携プロジェクトです。

前身となるJSTセンター・オブ・イノベーション・プログラム(COI、2013〜2021)において研究開発した「混合リサイクル式大型3Dプリンタ」は、東京2020オリンピック・パラリンピックの表彰台98台を製造することに活用されました。その際、全国各地から回収した約24.5トンの使用済み洗剤容器をマテリアル・リサイクル(アップサイクル)することができました。その後、私はこの技術を「地域」に定着するものへと、さらに洗練していくべきと考えていました。

表彰台プロジェクトは成果と同時にいくつかの課題を明らかにしましたが、その1つは、これが全国規模の取組みであったがゆえに、回収拠点から工場や倉庫までの輸送距離が長く複雑で、CO2排出の観点でロスが起きていることでした。近年、資源循環の分野では「単に循環させる」で終わるのではなく、「どのような“よりよい循環”をデザインするか」という視座へ移行する論が盛んになっています。たとえば、持続可能なビジネスモデルイノベーションの研究者であるナンシー・ボッケン(Nancy Bocken)は「資源循環を、(1)閉じる、(2)遅らせる、(3)地理的に狭くするフレームワーク」を発表しています*。脱炭素化にも貢献する“よりよい循環”のために、「輪を閉じる」のみならず、なるべく輸送距離を縮め地域の中で廻していくことや、より長く使われるロングライフなものへと転生させていくことにも、取り組む必要があるというわけです。

地域を舞台とした資源循環の取組みのためには、自治体との連携を欠かすことができません。日本ではごみや資源回収は自治体の責任下にあり、地域の特性や人口に合わせたルールで運営されてきました。2022年4月より「プラスチック資源循環促進法」が施行されましたが、その促進のためにも、産業界と自治体が高次の連携を行う必要があり、大学の知は両者をつなげる基盤として重要性を増しています。

今回の幹事自治体である神奈川県鎌倉市は、人口約17万人の「中都市」で、日本のナショナルトラスト運動の発祥の地でもあり、環境共生意識の高い地域として知られています。過去30年間でごみを60%減量しており、現在も20種類以上の細かな分別回収が実施されていることから、リサイクル率は52.7%(全国平均は20%前後)、これは人口10万人以上50万人以下の自治体の中で全国1位の数字です。ただし、徳島県上勝町や鹿児島県大崎町などリサイクル率がすでに80%を超えている自治体もあります。鎌倉市では老朽化したごみ焼却施設を停止することを決めたことなど新たな課題にも直面しており、今後「ごみを減らし、資源を増やす」構造への転換に向け、新たなアプローチが必要とされている状況にもあります。

資源循環DXを出発点に

2020年にSFC研究所と鎌倉市が締結した「創造みらい都市の実現に関する包括連携協定」では、データやテクノロジーを活用した市民の地域課題解決力向上を目指すことで方向性が合致しました。筆者がプロジェクトマネージャーを務めるCOI-NEXT 慶應鎌倉拠点では、地域内資源循環を目指したデジタル技術の徹底活用を提案しています。環境情報学部・中澤仁教授による、ごみ収集車に取り付けるAIカメラを用いたまちのモニタリング技術、同・三次仁教授による、電池なしで単体動作するセンシング技術などを順次導入し、まちの資源の流れをデータで「見える化」し、情報を公開していく計画です。そしてもうひとつ、デジタル化(DX)を手段として、市民参加を導いていくことも大切にしたいポイントです。鎌倉市では2021年1月より、デジタル地域通貨「まちのコイン(開発:株式会社カヤック、代表取締役CEOは1996年環境情報学部卒業生である柳澤大輔氏)」が導入されており、従来の法定通貨とは異なる価値の交換によって、まちづくりなど公共的な活動が維持されています。まちのどこかでコインを集め、また別のどこかでコインを使うことで、地域のさまざまなコミュニティ活動が有機的につながりあっていくのです。

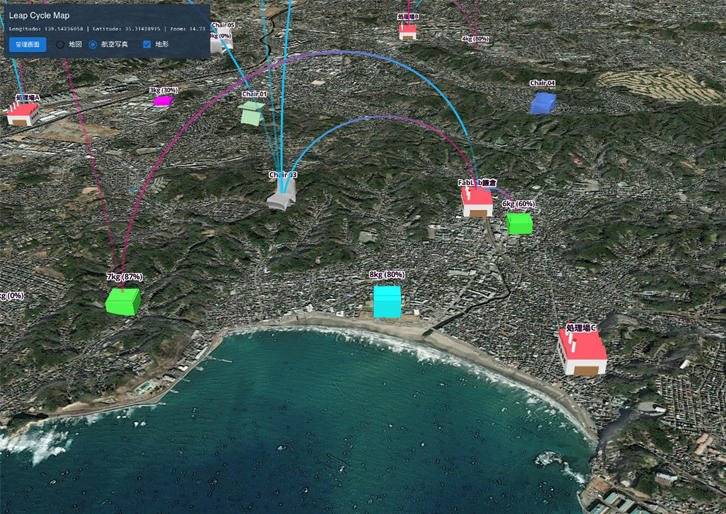

このようなデジタル情報を連結して公開性を高め、資源循環への参加意識を醸成し、かつ蓄積されたデータから学術的に知見を導出し、さらなる施策や運営の最適化へとつなげていく「資源循環DX」が、このプロジェクトの出発点となるアイデアでした[図1]。

そのうえで、さらに検討を進めているのが「地域内循環」を示す新たな指標の開発です。これまで自治体が公表してきた「リサイクル率」は、発生した廃棄物のうち回収した資源量の割合を表すもので、いわゆる「排出(アウトフロー)」部分を計量したものでした。しかし近年「循環型社会」を目指すにあたって、回収した資源を再びものづくり過程において利用した割合、すなわち「輪の入り口に戻す(インフロー)」部分も計量し、その両面から「サーキュラリティー(循環性)」を指標化しようという動きが活発になってきています( たとえば、WBCSD(World Business Council for Sustainable Development) によるCTI(Circular Transition Index)等)。こうした動きは現在製品メーカーが主導していますが、われわれはこれを参考に、自治体版サーキュラリティー指標を考案し、地域の循環度(地捨地消率)を新たな物差しとして活用できないかと検討を始めています。デジタル技術による「見える化」や、新たな指標を共通目標として掲げることが、産学民官のさまざまなプレイヤーがおのずと共創をしやすい基盤(プラットフォーム)の整備になります。

2022年12月号

【特集:循環する経済と社会へ】

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

田中 浩也(たなか ひろや)

慶應義塾大学環境情報学部教授、慶應義塾大学KGRI環デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センター長