【福澤諭吉をめぐる人々】

大槻三代(その3 文彦)

2022/06/27

編纂に着手してから16年の歳月を費やし、日本初の近代的国語辞書と評される『言海』を完成した大槻文彦(おおつきふみひこ)に、同郷(旧仙台藩)の富田鐵之助(とみたてつのすけ)(前日本銀行総裁)が、「一つ祝宴を開いてはどうです」と勧めた。大槻の「偉い方々のお集まりであるなら願いたい」という返答を受け、富田は自ら開宴発起人会の中心となって祝宴準備に当たった。富田は、『言海』を携えて伊藤博文を訪ね、出席を請うて承諾を得た。さらに福澤諭吉の処に行って、祝宴の話をすると、福澤も「出かけましょう。祝辞を贈りましょう」と快諾した。

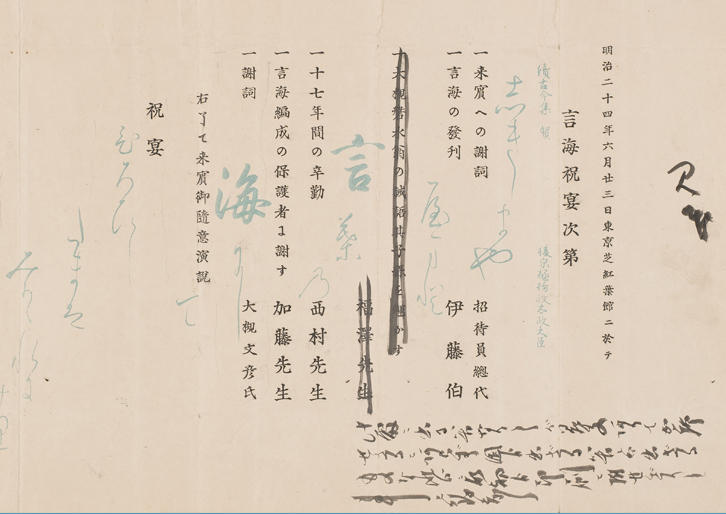

ところが、祝宴当日の明治24(1891)年6月23日、会場となった芝の高級社交場紅葉館に福澤の姿はなく、出席者に配られた「言海祝宴次第」には福澤の祝辞の記載もなかった。

都下の名家

大槻は、弘化4(1847)年に江戸の木挽町で生まれた。通称は復三郎、号を復軒という(明治5年から文彦を名乗る)。祖父は蘭学者の玄沢、父は漢学者の磐渓、兄は和漢洋学に通じた如(通称修二)である。大槻が当初目指した学問は英学で、幕府の洋書調所に入所した。同じころ、磐渓と親交を持つようになった福澤が大槻邸に出入りするようになっていた。大槻の英学修業は、磐渓の仙台移住によって中断する。仙台では、藩校養賢堂に入学し、その4カ月後には、助教役を命じられている。大槻は、慶應2(1866)年に藩から洋学稽古人の辞令を受け取り、江戸に戻った。江戸の公儀使(留守居) 大童信太夫(おおわらしんだゆう)は、洋風を好み、将来有望な若者を開港場横浜に送り込んでいた。大槻も、その世話を受けて拠点を横浜に置き、英学修業の傍ら、「万国新聞紙」の編集にも携わった。

時代が急展開で動く中、東北の片隅にあって上方の動向に疎い仙台藩は、情報収集のため大童を京都に急行させた。大槻は、大童に見込まれてこれに同行し、京都では密偵として活躍した。鳥羽伏見の戦いでは、戦場を実見し、砲弾が近くで炸裂する経験をしている。

さらに仙台藩が新政府に敵対すると、大槻は江戸に潜伏する。多くの仲間が仙台弁のために捕縛されたが、江戸に生まれ育った大槻は探索の網を搔い潜ることができた。降伏後、磐渓が明治2年4月に揚屋入(入牢)を命じられると、大槻は仙台に戻り、父の助命嘆願に奔走する。磐渓の仮出牢を見届けた大槻は、江戸に戻り、箕作秋坪(みつくりしゅうへい)が主催する三叉(さんさ)学舎に入塾し、英学修業を再開する。半年後には、その語学力が認められて塾の幹事(塾長)になった。大槻は、明治5年、文部省に入省し、翌年には仙台の宮城師範学校に赴任して、校長を務めた。

明治6年、アメリカから帰国した森有禮(ありのり)の発案で、学術結社が誕生し、結成年から明六社と名付けられた。森は、大槻磐渓に学び、のちに『日本道徳論』を説く西村茂樹に、その構想を相談し、西村が「都下の名家」に呼びかけた。当初の社員は10名で、福澤や箕作もこれに加わった。翌年には機関誌『明六雑誌』が発行され、先進的な社員の論文を掲載することで、明治初期の国民の啓蒙に大きな役割を果たした。

文部省報告課(のち編集局)の課長となった西村から東京に呼び戻された大槻が、彼を取り巻く人々が名を連ねる明六社に加わったのは、ごく自然な成り行きであった。『明六雑誌』は、讒謗律(ざんぼうりつ)、新聞紙条例の施行で自由な論文掲載が継続できなくなったため、福澤の発案で休刊を決定し、明六社も自然消滅の運命を辿る。しかし、明六社の人々は、その後もそれぞれの分野で、国民への啓蒙という明六社の使命を果たしていく。大槻もその1人であった。

遂げずばやまじ

大槻の国語辞書編纂の取り組みが始まった。西村は、この国家事業を大槻1人に委ねた。英学を修め、漢学の素養もある大槻は、この一大事業を任すに足る人物であった。日本に手本となる前例がない中で、大槻も当初は、アメリカのウェブスター英語辞書を翻訳すれば良いと考えていたが、ほどなく言語の成り立ちも、人々の習慣や風土も異なる他国の辞書の翻訳では、辞書の形を成さず、日本独自の内容を自ら調べて明らかにせねばならないことを悟った。ここから、大槻の苦行が始まる。標準語と方言の別も確立せず、さらに外来語が次々と生まれる時代である。その中から取り上げるべき言葉を選び、人に聞き、本を漁って語原を調べ、一つ一つの言葉の語釈を考えた。辞書巻末の「ことばのうみのおくがき」で、大槻は、「言葉の海のただなかに櫂緒絶えて、いづこをはかと定めかね、ただ、その遠く広く深きにあきれて、おのがまなびの浅きを恥ぢ責むるのみなりき」と、容易ならざる様を表した。

明治19年、大槻は、『言海』と名付けた辞書の再訂を終え、文部省にこれを収めた。この時、「この辞書成功の保護者」であった西村は既に転任しており、出版の音沙汰もないまま、1年半が過ぎてようやく文部省から自費出版を条件に下げ渡すとの意向が伝えられた。国家事業のはずの国語辞書刊行が、大槻が私財をかき集めての自費出版となったのである。

『言海』の刊行は、工場の存続問題による印刷の中断など、印刷作業の遅延により、遅れに遅れた。その間、校正作業を手伝ってきた二人のうち中田邦行が死去、大久保初男が徳島の中学校に赴任となり、大槻は1人残された。さらに明治23年11月に、風邪をこじらせた次女ゑみが満1歳に満たない命を落とし、翌月には腸チフスに罹った妻いよを失った。耐え難い不幸に見舞われ、気力を失いかけながらも、大槻がこの一大事業を成し遂げられたのは、祖父玄沢の遺訓として父磐渓が繰り返し語った、「およそ事業は、みだりに興すことあるべからず、思ひさだめて興すことあらば、遂げずばやまじ、の精神なかるべからず」の教えを思い出し、気力を奮い起こしたからであった。明治24年4月、大槻は『言海』第4冊を刊行し、この事業を完遂した。

大槻は、完成した『言海』を一部持参して、福澤を訪ねた。福澤は、「結構なものが出来ましたナ」と言って大いに喜んだが、言葉の順が50音順であることに顔をしかめ、「寄席の下足札が五十音でいけますか」と大槻に問うた。世の中は、まだ「いろは」順が主流であった。辞書は大衆が使える実用的なものでなければならないと考えた福澤らしい発言である。一方、大槻は福澤のこの一言を「小学でもハヤ20年来五十音を教えて居ることに思い至られなかったのでもあろうか」と受け止めた(『國語と國文学』)。大槻の訪問からしばらくして、福澤は礼状を返した。そこで福澤は、「御蔭をもって日本ニも始めて辞書と名くへきもの出来、ただに今の学者に便利なるのみならず、またもって我が文運の隆盛を外人へも示すニ足るべし」(書簡1624)と、辞書編纂の価値を的確に指摘している。

福澤は、富田からの招待に応えて祝詞を準備していたが、富田宛21日付の書簡で、「当日陪席之義ハ御断り申上候」(書簡1627)と欠席を伝えた。さらに富田から届いた「祝宴次第」に目を通し、それだけでは不足を感じて、「福澤の名は、御取消相成候様奉願候」(書簡1628)と、「祝宴次第」にある自分の名前を必ず消して欲しいことを追伸し、「祝宴次第」に念押しの書き込みをして送り返した。福澤が態度を急変した理由は、書簡で明らかにされている。「祝宴次第」では、まず伊藤博文が祝詞を読み、次に福澤の出番となる。福澤は、これを「学問教育の社会と政治社会とハ全く別のものなり。学問ニ縁なき政治家と学事ニ伍を成す、既ニ間違なり」と指摘し、「伊藤伯ニ尾(び)して賤名を記すを好まず」と言い切った。これは「一身之栄辱之為めニあらず、斯文斯道(しぶんしどう)(筆者注:学問の道)の独立之為め」にすることだと富田に伝えた。後に、福澤のこの態度を「明治の時代に1人の大人気ない福澤諭吉があって、身をもって学問を重からしめんとしたことを、後進の1人として有り難く思う」(『読書雑記』)と評したのは、小泉信三である。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

齋藤 秀彦(さいとう ひでひこ)

慶應義塾横浜初等部教諭