【三人閑談】

折り紙の愉しみ

2018/05/01

幾何学的な面白さ

山口 僕も入院したとき、学生たちがみんなで千羽鶴をくれたことがあって、他の何をもらうよりうれしかったですね。不思議ですよね、千羽鶴って。

橋本 手間暇と、やっぱり心を込めてくれているっていうのがね。

山口 たくさん折っているから、手が覚えているっていうこともあるでしょう。決して易しくはないんですけれども。

橋本 折り紙って、出来上がりも平面のものと、ツルのように立体になるものがありますね。やっぱり立体になっていくもののほうが面白い。でも、立体になるものはやはり難しいものが多い。だから、ツルは基礎的な技だけで折れて、立体感が出るというのがすごいと思いますよ。

山口 幾何学的なものって、バランスが美しいと思うんです。無駄がない。とてもスッキリしている。このスッキリ感って、数学的なセンスだと思います。

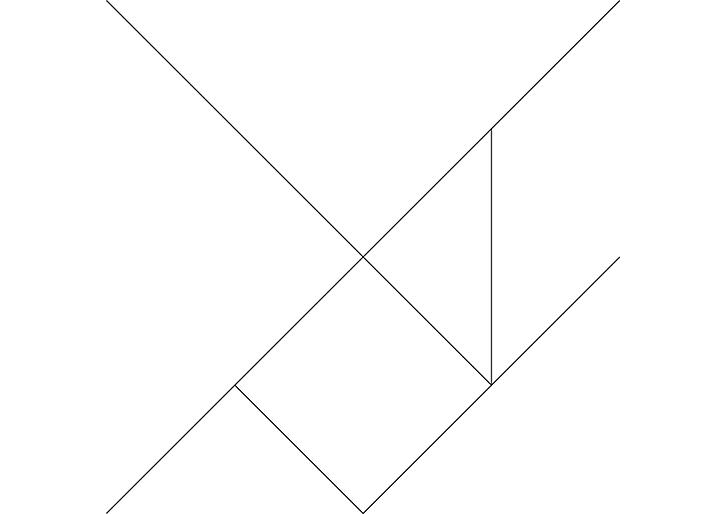

折り紙を使って、正方形をいくつかの図形に分ける「タングラム」をつくることもできます。

5つの部品を組み合わせて正方形をつくるとか、そういうパズルをやってみることで、どことどこの長さが実は等しい、というのを感覚的に学ぶことができる。そういう遊び方もできます。だから折り紙はすごいし、正方形という形はすごいんですよ。

橋本 いろいろな色の組み合わせも楽しいですよね。複数の折り紙を使って。

山口 最初のうちは一生懸命つくるだけですが、慣れてくると今度は出来上がりを考えながらつくるでしょう。そうすると、わざと2色にしたり、いろいろと工夫します。

橋本 特に得意な折り紙というのはないんですが、ひとつ、あまり人がつくらない花というのがあります。途中まではツルとほとんど同じ。ツルから変形してつくるお花をつくってみましょうか(実際に折り始める)。

折り紙の本って古典のものから、ちょっと新作のものからいっぱい出ているんですよね。子供の頃ですから、結構お金がかかるので本屋で立ち読みをしていたんですね。普通やらないような面白いものはないかといって、ある本で見つけたものです。こんな感じです(写真)。

ルーベン なかなか素敵な花ですね。

山口 折り紙は手先を使うのでいいですよね。以前、小学生対象の講座をやったことがあるのですが、あるとき高齢者の女性が4、5人入ってきて、「教えてくれ」って頼まれたんです。それで教えたら「これは脳トレよりいい」って。

橋本 ああ、なるほどね。

山口 あと、宮城県ではトラックの日というのが10月10日にあります。震災の後、トラック業界がイベントをやっているんです。そのときも折り紙を紹介したんですが、やっぱりそこに来るのは小さい子どもと高齢者です。

折り紙は時間がかかるので部品だけある程度用意しておくんですが、それを組み合わせてつくってもらいます。高齢者も、こういうもののほうが楽しんでもらえます。つくるっていう作業はとても楽しいんだと思いますね。

海外の折り「紙」事情

ルーベン ニュージーランドだと、折り紙自体が簡単に手に入らないんですよ。だから、小さな頃は折り紙はすごく貴重品でした。特に、金と銀の紙。あれはすごく貴重(笑)。

橋本 ああ、セットの中で2枚だけ入っているやつ。あれがもらえるととてもうれしかったですね。僕はあれを大切にしていて、折らずにとっておきましたよ。

ルーベン 僕も年に1回しかもらえなかった。

橋本 オランダ語で書いてある折り紙の本もあるんですか。

ルーベン たしかあったと思います。ドイツ語の本もありました。

山口 私の折り紙の本も、実はトルコ語に訳されているんですよ。だから、海外で折り紙に興味を持っている人はたくさんいると思います。

ルーベン でもやっぱり折り紙自体がなかなか手に入らない。向こうには日本にあるような100円ショップがないから。

山口 ペーパークラフトっていうのは違うんですか。

ルーベン あれはたぶん、模型とかをつくるものですね。飛行機とか。

橋本 スペインには折り紙のようなものがあるみたいですね。

山口 中国はどうなんですかね。

橋本 中国ではあまり聞かないですね。

山口 不思議ですよね。紙の本家なのに。折り紙でもいい紙だと、紙が厚いですよね。

橋本 そう。

山口 紙が厚くて、ちゃんと正方形になっている。安いものだと、たまに正確じゃなかったりする(笑)。だから、やっぱり和紙やなんかだといいですよね。授業だと予算がないから安いものを買ってしまうけれど。

橋本 きちんと折らないと駄目なので、1つずつきちんとやるということが大切だということを覚えるためには必要だと思うんですよね。工程をきちんとやっていくと、仕上がりがきれい。

山口 そのためにはあまり安いものだと駄目かもしれないですね(笑)。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |