【三人閑談】

"縄文"再訪

2018/04/01

縄文人のコミュニケーション

室井 僕は言葉をいじるのが仕事ですから、その意味で一番興味があるのが、当時の言葉の問題です。

先ほどの「土錘」も、当時の人が「土錘」と言っていたはずはない。だいたい「土器」という言葉も、縄文人がそのように言っていたはずはなくて、別に何かしらのかたちで表現していたはずでしょう。

もちろん、ただ単にモノの交換だけもあったかもしれないけれども、クリエイターの人たち同士は、やはり言葉でやりとりしていたのではないか。だから、そこに何か名前があったに違いない。

小林 やはり何らかのかたちでコミュニケートしていたわけですよね。例えば長野県の星糞峠の黒曜石が青森県で出たり、糸魚川のヒスイが三内丸山で出たりしているので、おそらく僕らが思っているよりも大きな規模でコミュニケーションしていたのではないか。

室井 だとすると、やはり共通日本語みたいなものが成立しているということが前提にないと、やりとりができないと思うんです。

アーティスト同士だったら、言葉であまりやらなくてもいいとは言っても、やはり言葉が前提になったのではないかと思います。

もちろん方言と同じで、地域差があって、もしかしたら通訳みたいな人が必要だったかもしれない。例えば青森と会津だったら、当時なら話も通じない。実際、つい最近までそうだったのだから。

小林 必要な単語は少なかっただろうから、身振りと知っている単語だけでコミュニケーションできる、みたいな感じだったのかなとも思うのですが。

室井 中部地方の巨木信仰ってあるでしょう。御柱祭りなどは縄文直系の祭りだといわれていますが、ああいう、木を山から下ろしてくるという作業はどうやって行っていたのか。三内丸山でも、巨木の柱の跡がありますね。

電動のこぎりも何もない時代に、いくら多人数が集まったとかいっても、あれだけの巨木を扱えるというのは、相当高度な技術です。「縄文尺」という単位もあったのではないかと言っている学者が結構いますよね。こういったことは現在どう考えられているんでしょう。

安達 柱の跡しか残っていないわけですから、考古学者だけではなく、建築学の研究者や専門家に柱の太さを見てもらって、どのくらいの高さの、どのくらいの重さだったら耐えられるかを調べて、その上部構造にどのようなものが建っていたのか、復元していくことになります。

これは考古学者だけではできません。生活復元というのは、生活に関するすべてが対象ですから、結局はすべての学問の方々と共同していかないと、縄文時代の人の生活を復元することはできないと思います。

そして、アカデミックの中だけではなくて、一般の方も含んだもっと広い範囲で交流するなかで「縄文人」の姿が浮かび上がってくると思います。広い範囲から集めて研究した成果を発信していかなければいけません。

多様性・共生の縄文社会

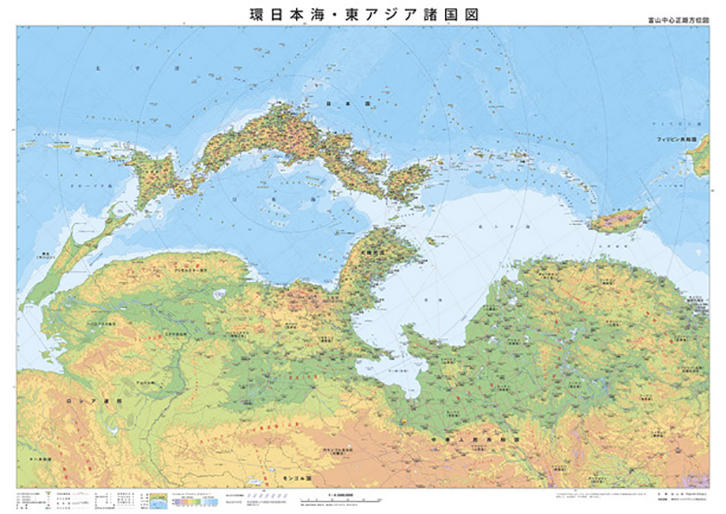

室井 富山県が「環日本海・東アジア諸国図」という地図をつくっています。通称「逆さ地図」で、日本列島を逆さに見ているものです。

この地図は富山県が作成した地図(の一部)を転載したものである。(平成24 情使第238 号)

ヨーロッパの地中海文明については、周りのさまざまな地域が研究されていますね。アフリカも含まれているし、ヨーロッパ中心ではない。地中海という豊かな資源の海の全体で文明が行き来していたわけで、それの東アジア版を発想しないと駄目だということなんですが、僕もまったくそのとおりだと思ったんです。

日本列島を逆さに見て、日本海というものを東アジアにおける内海として考えたとき、古代史というのはもっと解けてくるんじゃないかと思います。

縄文時代、もちろん現代の意味での国家という概念はなかった。そして昔は全部、海運でしょう。海流に乗れば速く移動できる。その点において、富山や若狭湾といったところが、縄文時代においても大きな役割を担っていたのではないか。東アジアを中心にさまざまな地域の人々や文化が行き交う場所になっていた可能性があります。

小林 僕も、縄文時代は日本の歴史において1番インターナショナルな時代だったと思っています。

南方系の人も、ロシア系の人も、当然、朝鮮半島から渡ってくる人もいた。そういう人たちと交わることによって、非常に多様性のある社会だったのではないかと思います。

そういう人たちがお互いの多様性を認め合っていたからこそ、1万年、平和が続いていた。その多様性、そしてそれに対する寛容さ、みたいなコンセプトを現代でも大事にしていきたいと考えています。

安達 縄文時代は1万年以上と長く続いたわけで、その縄文時代の中でもその地域の環境に適応して、うまく折り合いをつけて長く存続した、居住をし続けた集落があるんですね。

環境と折り合いがつかず長く住み続けられなかった集落と比較して研究することで、私たちの人類の共通の課題である環境問題を考えるうえでのヒントが何か得られるのではないかと考えています。

考古学というとどうしてもベクトルが後ろ向きの学問と見られがちなのですが、やはり前向きの、未来へ向けたメッセージを発信していきたいと強く思っています。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |