【話題の人】

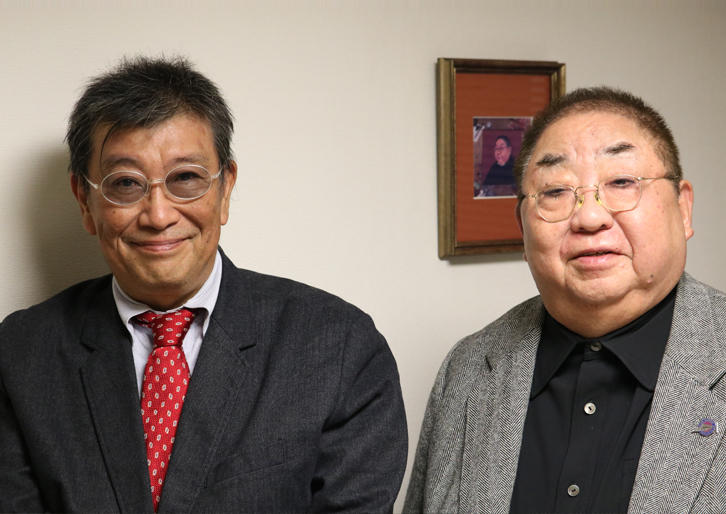

小林亜星:テレビの時代を駆け抜けた作曲家

2020/01/15

テレビコマーシャルの時代

──思い切りがいいですよね。

小林 その時、妹がレナウンに勤めていたんですよ。それでテレビ番組を始めるので、コマーシャルソングをつくると。「うちの兄貴がそんなのやっているみたい」と嘘を言ってくれて(笑)。やったこともないのに、妹の紹介でレナウンのコマーシャル(「ワンサカ娘」、1961年〜)をつくったら、それがやけに評判がよくなっちゃってね。

ちょうど同じ頃、東映動画というところが初めてテレビアニメの第1号をやる時に、なぜか私にお呼びがかかって、「狼少年ケン」(1963年)をやらせていただいた。それがアニメ音楽をやった第1号でしたね。

──「ボバンババンボン」ですよね。

小林 そうそう。それで急に、CMやアニメの仕事が増えてきて忙しくなっちゃって。よくあんな生活をしていたなあと思う。1日に3曲ぐらいつくっていた時がありましたからね。

──ちょうど前の東京オリンピックに向かう頃ですよね。亜星さんのつくられたCM曲を続けて聴いていると、元気な日本が見えてきますよね。

小林 何とか戦後の貧しいところを脱して、まだこれからだんだんよくなるんだという気持ちがあった時代でしょうね。だからバブルの頃が頂点で、あそこからよくない、違う日本になってきましたね。

テレビCMを最初は皆、アートだと思って真剣につくっていたのが、そのうちにCMなんか、偉そうな顔をしてつくってもしょうがないという風潮が出てきたんですね。一生懸命やっているとダサいという感じになってきた。

加藤和彦さんが出た「ビューティフル」(1970年)なんて曲を作ったことがあったんです。あの頃から、テレビCMを一生懸命やっていると馬鹿みたいだと僕も思うようになって。

──プロデューサーの杉山登志さんが自殺されたこともあって。

小林 ええ。今では、この仕事をやるのは難しいと思いますね。テレビCMに新しく曲をつくるという人も、滅多にいなくなったでしょう。ありものを使うばかりで。テレビ自体、見ない人が増えちゃったから。だから流行歌というのもなくなってきた。いくら頑張っても流行歌は出ないですね。

──1台のテレビを皆で見て、おじいちゃんから孫まで、ピンクレディーは知っていたのとは違いますよね。

小林 全然違う。流行りのスタイルというのが今はないのでしょう。電車の中を見ても、皆それぞれ勝手な格好をしている。一人一人好きなものが違うから、流行りという現象がなくなったんですね。

阿久悠さんとの仕事

──カップヌードルのコマーシャル(1971年)で、阿久悠さんの「常識っていうやつとおさらばしたときに」という詞がありますね。あれはやっぱり、みんなが常識を尊んでいたから、あの詞が生きるんですよね。

小林 ああ、そうですね。あれは何の音楽番組だったかな? テーマ曲になっていた。

──「ヤングおー! おー!」です。笠井紀美子さんが歌っていて。

小林 そうそう。今では普通になったけど、あの頃、カップヌードルは画期的なものだったから。

──同じ阿久さんの歌でも、「北の宿から」(1975年)は皆知っているんですけど、水前寺清子さんの「昭和放浪記」(1972年)もいいですね。

小林 あれはまだ世の中に出ない時、業界で受けちゃってね。業界で受けるのは大体駄目なんです。ちょうど学生運動が失敗した後で、世の中をすねて生きるなんていうのは、格好悪くなった時で、間が悪くてヒットにならなかった。

──でも、阿久さんとのコンビで、こういう歌をつくったから、「北の宿から」も生まれたわけですよね。「ピンポンパン体操」(1971年)の大ヒットもありましたし。

小林 そうかもしれませんね。確かに下地はあったのかもしれません。

──亜星さんの曲はまさにテレビの時代とともにあるような気がします。今日は様々なお話を有り難うございました。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |