【話題の人】

片岡義朗:社会の「旬」をミュージカルで表現する

2018/04/01

-

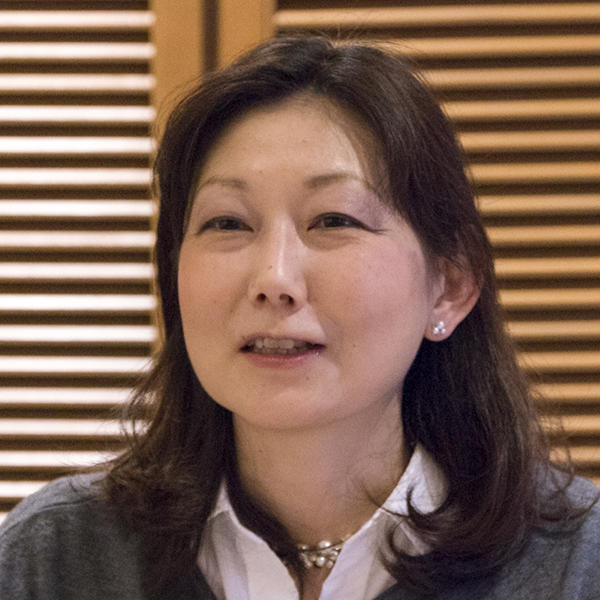

インタビュアー大串 尚代(おおぐし ひさよ)

慶應義塾大学文学部教授

大人気「2.5次元ミュージカル」

──片岡さんは、社会現象にもなった「テニミュ」(『ミュージカル・テニスの王子様』)の仕掛け人でいらっしゃいますが、これだけの大ヒットを予想されていましたか。

片岡 こんな社会現象が起こるとは思っていませんでした。ただ、これはいいな、という確信ははっきりとありました。この漫画で行こうと言ったのは、舞台プロデュース会社(ネルケプランニング)の松田誠会長ですが、僕がピンと来たのは、そういえば「スポーツミュージカル」って他にないな、ということでした。ブロードウェイにもほとんどないんですよね。『ハイスクール・ミュージカル』という高校のバスケ部を題材にしたものがあるぐらいで、ああ、面白いな、新しいなと思ったんです。

──原作は「週刊少年ジャンプ」に連載された少年漫画で、テニスの名門中学校に入学した主人公が全国大会を目指して成長していく、というストーリーです。

片岡 僕はスポーツをミュージカルにすることが新しいと思ったのだけど、松田君は「キャラ人気がすごいから」という理由からでした。しかも、舞台上は全員男性で、女性はいない。あと、テニスの衣装って肌の露出が結構あるんですよね。これも理由かもしれません。だからたぶん、野球のミュージカルはヒットは難しいと思います(笑)。

──実際に公演が始まってからの手応えはいかがでしたか。

片岡 初日は2003年の4月30日。そのときはお客さんが6割ぐらいしか入りませんでした。でも、休憩時間に、観客席にいた女性たちがバラバラっとロビーに駆けだしてきて、みんな携帯で電話をかけているんです。どうやらキャラクターの再現性がとても高かったらしく、「自分の好きなキャラがそのまま出てるよ!」みたいなことを電話で叫んでいました。

──皆さん大興奮だったんですね。

片岡 そう。最初にテニス部のチーム全員がシルエットで立つんですが、そこで客席からため息が聞こえました。

アニメのキャラクターは、髪形や身長差、体型など外形で区別できるようになっているので、それを意識してシルエットを見せたらため息が出た。そして照明がついたら大歓声が上がったので、これはいけるなと。

──やはり役者さんたちには、できるだけキャラクターに似せるようにという指導をされたのですか。

片岡 俳優の演技法として、「役を演じる」のと「キャラクターになりきる」とでは違うとよく言います。役者の中にも、役を自分に近寄せる人と、自分が役に近寄る人がいると思うのですが、「役になりきってくれ、そのあとで個性が出るのはアリだから」という言い方をしました。

──私も先日拝見したのですが、テニスウェアは皆同じなのに、一人ひとりのキャラクターが非常によく識別できて、すごいと思いました。髪型や立ち姿、身長まで、見事に漫画のまま再現されていて。

片岡 それは許斐剛先生の原作が、キャラクターをきちんと描き分けられているからだと思います。この作品では、一人一人が「見得」を切るのですが、その切らせ方がキャラクターごとにみんな違っている。この見得の形をつくればそのキャラになれるだろう、と考えて、立ち姿や動き、台詞を言うときのアクションなどを漫画の中から取り上げて役者に伝えました。

──舞台化に際して、キャラクター以外に気をつけられたことはありますか。

片岡 やはり、ミュージカルとしての原則を外さないということです。ミュージカルという表現は1920年代にほぼ今の形に近づき、40〜50年代のロジャース&ハマースタインの時代に黄金時代を迎えました。基本的にはブロードウェイがつくった演劇のスタイルで、これを崩してはいけないということはとても強く意識しましたね。

──たしかに、男の子たちがピシッと揃ってラケットを持ちながら踊っているところなどは、『コーラスライン』のような群舞の面白さがありました。しかも、歌がちゃんと物語の説明になっている。

片岡 それも大事な文法の1つです。ミュージカルの詞を、「主観の詞」に6:4か7:3ぐらいのウェイトをかけています。もちろん状況や場面転換など、「客観」を説明する歌もなくてはいけないですが、客観の詞ばかりだと、説明だけで流して聞いてしまうので、主観の詞を多めに置きました。

大衆性と新しさ

──そういったブロードウェイの演劇はどのように学ばれたのですか。

片岡 37歳のとき、初めて憧れのアメリカに留学に行きました。当時は東急エージェンシーという広告代理店で営業を担当しながらアニメの企画にも関わっていました。もともと留学が夢で、大学時代に果たせなかったのですが、アサツー・ディ・ケイの役員に、うちに来てアニメのプロデュースをやらないかと言われました。それで、「会社を辞めてから行くまでに時間を1ヶ月半ぐらいください」と言って、5週間、ニューヨークに短期留学しました。ニューヨークのスタテン・アイランドの大学の寮に住んで、1人でバスでブロードウェイまで行って、42丁目から50丁目までの劇場に入り浸って観た。それが出発点です。そこで観た作品は今でも鮮明に思い出せます。

そのなかで、アメリカの娯楽産業の懐の深さというか、あらゆるものを呑み込んで、大衆性に身を委ねつつも、実はとても新しいものがどんどん生まれているのを肌で感じました。

──私もブロードウェイは少し敷居が高いと思っていたのですが、実際に観ると、こんなに大衆的なのかと思いました。

片岡 演劇も学生時代から観ていましたが、仕事でアニメに関わって、大衆性みたいなことを考えていくうちに、ストレートプレイ(ミュージカル以外の演劇)で大衆性を得るのは難しいんじゃないかと思ったんです。

もちろん、本場のミュージカルの英語を全部聞き取れるわけじゃない。でも、分かるんです。そもそも人間が受け取る感覚機能が、ストレートプレイよりはミュージカルのほうがはるかにたくさんあると思います。リズムがある。音楽がある。ダンスがある。舞台表現で1番分かりやすいと思うくらいです。ブロードウェイですごいと思ったのは、この「言葉は分からないけど分かる」というところです。

──誰でも、どんな階層の人でも楽しめるということですよね。

片岡 そうなんです。それを体験して日本に帰ってきて、自分で1番面白いと感じているものをミュージカルにするのが、1番自分がミュージカルを楽しめるのではないかと思いました。それでつくったのが『聖闘士星矢(セイントセイヤ)』のミュージカル(1991年)です。

──いわゆる「2.5次元」の出発点となる作品ですね。

片岡 当時、バンダイの社長が山科誠さんという方で、僕より1年先輩で経済学部出身。ミュージカルがお好きで、どういうわけか友達になりました。

それで、僕は漫画原作のアニメをミュージカルにしたい、しかも『聖闘士星矢』のようなまさに旬の題材でやりたい、と打診しました。当時、バンダイが出していた聖闘士星矢のフィギュアは男の子に大人気で、その舞台化ですから大義名分がある。また、コミケでは女性ファンによる聖闘士星矢を題材にした同人漫画がたくさんあった。舞台は圧倒的に女性の観客が多いという話をしたら、山科社長が、じゃあ権利許諾は全部こっちがしましょうと。

──キャストには、当時デビュー直前のSMAPが起用されました。

片岡 どなたか出演してもらえないかとジャニーズ事務所にお願いしたら、先方から「SMAPで」という答えがありました。しかも、メンバーが自分たちで配役まで決めてくれたんです。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

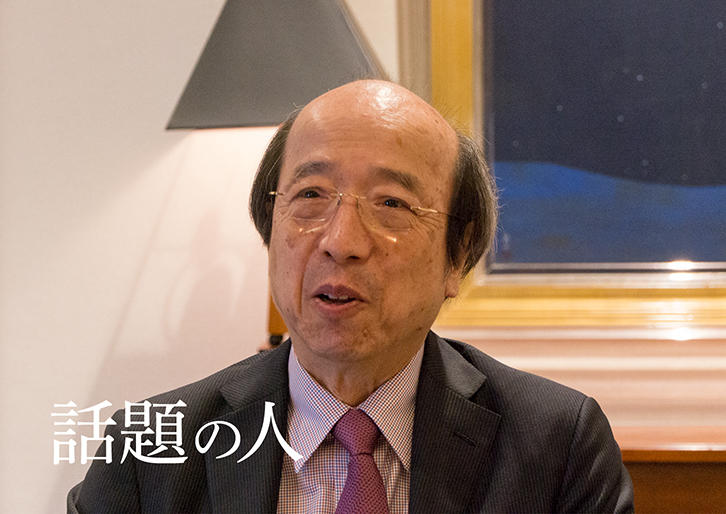

片岡 義朗(かたおか よしろう)

アニメ・ミュージカルプロデューサー、株式会社コントラ代表取締役社長。塾員(昭44 法)。アサツー・ディ・ケイでアニメ作品の制作に参加後、漫画やアニメのミュージカル化=「2.5 次元ミュージカル」を手がける。