【演説館】

友利 昴:日本のロゴマークのあけぼのを訪ねて

2025/04/11

ニセモノ排除のニーズとその限界

『江戸・明治のロゴ図鑑──登録商標で振り返る企業のマーク』(作品社)は、明治17年の商標条例(現在の商標法)の施行以来、明治期に商標登録された5万件以上のロゴマークから、江戸~明治のデザイン観を感得できるもの、歴史的な逸話のあるもの、当時の産業を象徴するものを厳選して掲載した図鑑である。

執筆に際して、当時のさまざまな業種、規模の事業者のロゴマークを記録した膨大な数の商標登録公報を調査したが、そこからは、さまざまな興味深い気づきを得ることができた。そのいくつかを紹介しよう。

明治時代の多くの事業者にとって、商標登録の目的は、明確に「ニセモノ排除」であった。今日と比べて知的財産を保護する仕組みが不十分で、またこれを尊重する意識も希薄だった時代である。ニセモノ対策は、成功した事業者にとって切迫した共通課題であり、商標登録制度の開始を待ち望んでいた業界も多かった。

それでも、太田胃散をまねた人体図マークのような「類似商標」の登場を防ぎきることはできないというのが、気づきのひとつであり、商標制度の面白いところだ。当時の商標条例は、登録商標の偽造に対してはもちろん、「登録商標に相紛らわしき商標」の使用にも罰則を設けていた。しかし「紛らわしくない程度に類似する商標」なら、商標権侵害ではないのだ。

商標制度は、同一の商標が付された商品の出所(発売元などの管理者)は必ず同一で、それゆえに一定の品質が保たれていることを保証し、以ってその商標に宿る信用を保護することを目的としている。したがって、似てはいるものの、最初から別物だと区別できる程度の類似マークであれば、商標権の範囲外になるのが道理である。

これは現在の商標法の法理においても同様であり、「では、どこまで似ていれば紛らわしく、アウト(商標権侵害)なのか」は今日でもしばしば紛争や議論の的になっている。しかし、模範的に行動する事業者の多い現在と異なり、商標制度の黎明期においては、商魂たくましい後発事業者が、先発事業者に「類似商標」で勝負を挑むことは決して珍しくなかった。

後発事業者と商標で「知恵比べ」

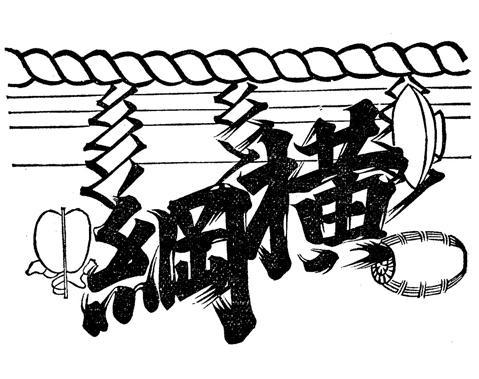

例えば、明治17年に誕生し、翌年に商標登録された日本酒の銘柄「大関」に対し、明治37年に「横綱」という、ほとんど同じデザインのニセ商標が登場している(図3、4)。「大関」の向こうを張って「横綱」では、類似品の方が上級品に見えてしまう。その知能犯ぶりには呆れるとともに舌を巻いてしまう。

同時に、こんなことになるなら、「大関」のほうこそ謙遜せずに最初から「横綱」を名乗っておけばよかったのに……との考えも頭をよぎる。だが調べてみると、相撲力士の最高位の階級として「横綱」が使われるようになったのは明治23年から。「大関」が誕生した頃は、大関こそが最高位だったのだ。「大関」を醸造していた長部家(現・大関株式会社)にとって、「横綱」なる新たな階級と、類似品の登場は、どちらも予期せぬ出来事だったに違いない。

この他にも、「三ツ矢サイダー」の向こうを張った「三ツ穂サイダー」(矢ではなく、稲穂があの形になっている)や、花王石鹸の三日月マークに対して、月の顔の表情が異なる類似商標が登録されている。

こうした状況に、本家が手をこまねいていたわけではない。明治時代後期には、正規事業者が、後発者に先駆けて自ら「ニセ商標」をあらかじめ商標登録してしまう、という手法がしばしば駆使されるようになった。これにより、便乗的な類似品も自らの商標権の網にかけようという算段である。

例えば、当時「三ツ矢サイダー」の製造販売元だった帝国鉱泉は、「三ツ矢」マークの他に、矢の数を増減させた「二ツ矢」「四ツ矢」「五ツ矢」マークを自ら登録している。

しかし、こうしたアプローチにはキリがなく、類似のバリエーションをすべて網羅するのは不可能に近い。現に同社は、明治43年には後発事業者の「八ツ矢」マークの登場を許している。このように、商標登録の記録からは、類似のロゴマークをめぐって事業者間で繰り広げられた、遠慮なしのスリリングな「知恵比べ」の跡が見えるのだ。

ご長寿マークの背後に福澤諭吉?

ところで、明治時代のロゴマークの歴史を調べていると、その商標登録の名義人や考案者には、日本の近代化に貢献した著名な実業家の名前を見ることができる。そして、その背後にしばしば立っていたのが、福澤諭吉である。

今もキリンビールのロゴマークとして現役の、聖獣「麒麟」の図は、明治22年から使われている。「麒麟」を商標として採用することを発案したのは三菱財閥の荘田平五郎。彼は福澤の門下生にして、慶應義塾の塾長も務めた人物として知られる。

書店大手・丸善の「◯にM」のロゴマークも、明治3年頃から変わっていない。創業者の早矢仕有的もまた福澤の下で学び、福澤のすすめで始めた西洋書物の輸入販売が丸善の起こりである。

蚊取り線香・殺虫剤の「金鳥」マークも明治43年頃から受け継がれている。創業者の上山英一郎もまた福澤に学び、福澤の仲介で、米国の種苗商から蚊取り線香の原料となる除虫菊の種子を譲り受けたことが起業の端緒だ。

この他、ソニーグループの創業者・盛田昭夫の高祖父で、尾張国で酒造家をしていた盛田命祺も福澤と親交があった。福澤は、著書『時事小言』で、命祺の品質向上と製造工程の工夫を高く評価している。この工夫で評判を確かなものにした盛田家の日本酒「子の日」の銘柄も、今日まで受け継がれている。

もしや、福澤諭吉の薫陶を受けた実業家のロゴマークは、長寿化する傾向があるのか? 江戸・明治のロゴにまつわる研究には、終わりがなさそうだ。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |