【その他】

【慶應義塾高校野球部甲子園出場】〈特別記事〉きみは慶應二高を知っているか――野球部を軸に巡る慶應高校誕生の頃の物語

2023/05/09

4. 推定無罪~「犯人」ではなく「勇者」

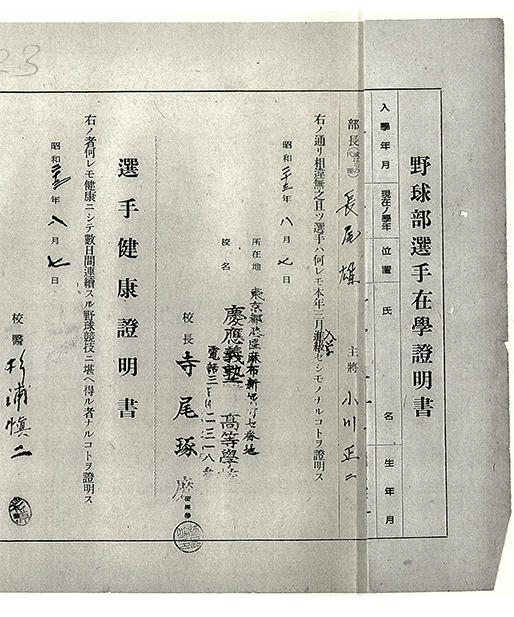

ここに興味深い資料がある。2015(平成27)年夏の甲子園大会100年記念の際、入場行進の先導役として宮田皓主将の派遣依頼に朝日新聞社の荒井公治氏が来校された際、頂戴した資料の1つである。ある時、筆者は慶應義塾と高等学校の間の文字が消されていることに気が付いた(下図参照)。

いったい誰が消したのか。注目したいのは慶應義塾第一高等学校か、第二高等学校どちらかの校印を押してから、その第一もしくは第二の部分を消していることである。

なぜ、「犯人」は文字を消したのか。もう一度、開設の経緯を振り返ってみよう。高校創設者たちは日本一大きな高校にする意図があったが、認可の問題から、便宜上、一高と二高とに分けて開設したことはすでに述べた。長尾部長によれば、クラス編成は旧普通部出身生徒も、商工出身生徒も、外部進学者共にミックスして振り分けられた。2年が8クラス、1年が12クラス編成で、3年は空席であった。一高、二高の区切りは2年生がA~D組が一高生徒、K~N組が二高生、1年生はA~F組が一高、K~P組が二高であった(同書63頁)。

さすれば、部員は一高にも二高にもいるのだから、どちらか1つを選ぶとすれば、それこそ欺瞞になる。また、再度確認すれば、一高、二高とに分けてあっても、同じ校舎、同じ校長、そして部活も一緒なのだから実態は同じ学校で、だとしたら、第一とも第二とも名乗れない。それどころか、架空の「慶應高校」こそ、実情としては最も相応しいのである。

真相は闇の中だが、その「犯人」、いや難題に挑んだ「勇者」もまた、現実と書類の乖離の中で苦渋の決断をしたのではなかったか。

5. 1949年センバツ~甲子園に慶應二高の名を刻む

前回48年の夏の甲子園では、なんとか出場に漕ぎ着けたものの、この事件は新しい学校を大きく揺さぶった。そこで同年秋、急遽、クラスが再編されて野球部員はみな二高に集められた。

そして迎えた秋の都大会、慶應二高は再び優勝し2連覇、翌49(昭和24)年センバツ大会に出場を果たす。その大会初日の4月1日、開会式で慶應二高の小川正二主将は堂々と選手宣誓を行った。そして、米軍機から始球式の白球が投下され、芦屋高と慶應二高の開幕戦は火蓋を切った。結果は惜しくも6-7のサヨナラ負けとなったが、高校野球史上に慶應二高の名が刻まれた。

ただし、実は大会1カ月前、1つの学校を便宜上2つに分けているのは問題が多いので再申請したところ承認され、4月からは慶應義塾高等学校になっていたのだが……。

6. 引っ越し~寺尾校長のファインプレー

さて、校舎の問題に戻れば、ここまでは49年のセンバツを除けば三ノ橋仮校舎時代の話である。1つになった慶應高校は49年4月から三田山上へ移転する。ただし、教室数の問題から3年生は三ノ橋分教場に残った。そして慶應高校となって初めて迎えた夏の東京都大会でも野球部は見事優勝を遂げ、3年連続で夏の甲子園の舞台に立った。

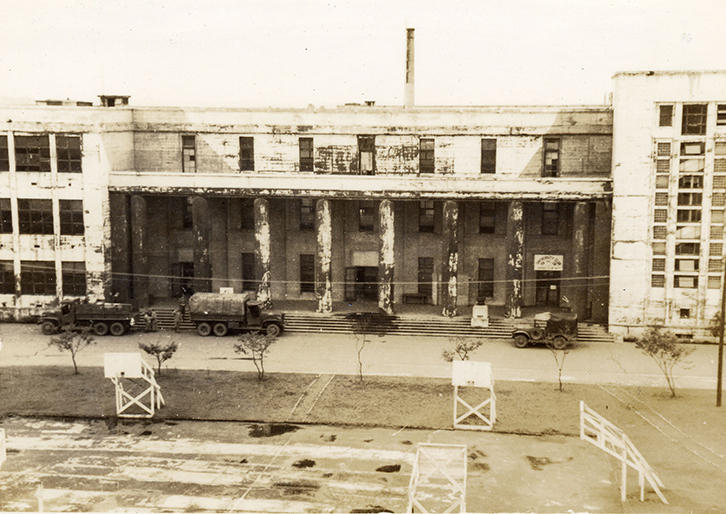

他方、49年6月、GHQより秋の日吉キャンパスの返還が決まる。すかさず寺尾校長は高校の窮状を訴え、旧大学予科の第一校舎の使用を勝ち取った。引っ越しは10月4日から3日間で終わらせた。白亜の校舎に移り、さぞ感嘆の声が漏れたかと思われるが、寺尾によれば「日吉の大学校舎は見る影もないバラック」だった。その中で、一見立派に見える第一校舎も窓には板が貼られ、外壁も迷彩色に塗られ、戦争の傷跡を残していた。

それでも肩身の狭い「居候」の三ノ橋校舎とは比較にならなかった。1回生鷹栖昭治は「青春の時を日吉の秋を心ゆくまで楽しんだ」(『十年』113頁)と素直に喜びを記している。

実は当時、中央労働学園から立ち退きを迫られていた。もしあのタイミングで日吉キャンパスの返還がなかったら、今頃、我々はどこにいたのだろうか。候補地は中野の電信隊跡、目黒の海軍技術研究所跡、帝国陸軍登戸研究所跡、横須賀等が挙がっていたという。そんな中での日吉第一校舎獲得はまさに寺尾校長らの「ファインプレー」というほかない。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |