【時の話題:大阪・関西万博開幕】

田中 浩也:未来の循環工場(サーキュラーファクトリー)へ向けて

2025/05/20

大阪万博では、日本館内「ファクトリーエリア」での常設展示制作を担当しました。私の研究室が15年来取り組んできた(注)、3Dプリント技術を基盤とする「循環型ものづくり」の研究成果が、日本政府館の掲げる「循環」の世界観、「いのちと、いのちの、あいだに」という全体テーマと合致したことから、公募枠で選抜いただいた企画です。

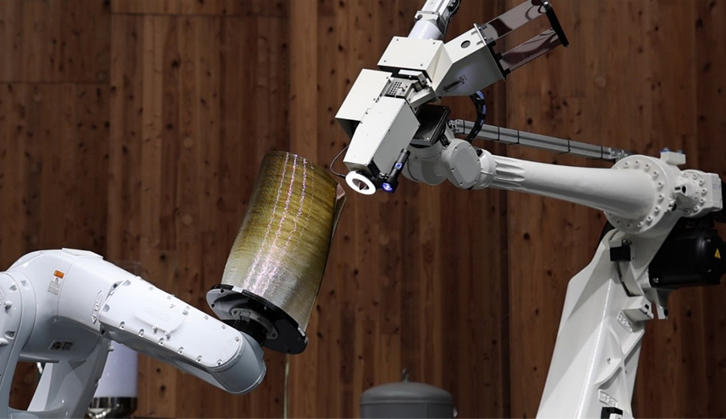

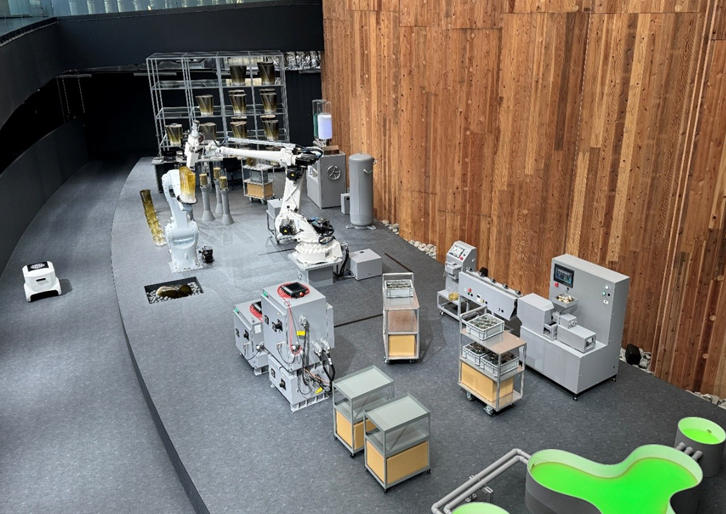

今回展示しているのは、2機のロボットアーム型3Dプリンタが、藻類を混ぜ込んだ植物由来バイオプラスチックを原料として、会場で使用するスツールを製造・生産する様子を再現したインスタレーションです。大小2機のロボットアームが互いに協力しあって、ものを製造していく様子が、ふと鶴の親子のように見えたことから、「双鶴」と名付けることにしました。万博開幕前までに製造されたスツールは、日本館の全域に約50脚設置されており、誰もが座ることができます。さらに8月には、スツールを現地で製作する「完全実演」も行う予定で、研究室の学生と準備・検討を進めています。

さて今回の日本館は全体として、円環状の館内を1周することで、「循環」を五感で理解できるように構想されています。「プラントエリア」では「ごみ」から「水」へ、「ファームエリア」では「水」から「素材」へ、そして私が展示担当した「ファクトリーエリア」は「素材」から「もの」へを表現する役割を担っています。この日本館、私が現在取り組んでいる「循環型まちづくり」の視点から見れば、「未来の資源化複合施設のプロトタイプ」としても、とらえることができます。

現在、少子化を迎えている日本では、これまでのように自治体ごとに焼却炉を持ち、出たごみはすべて「燃やす」という前提は徐々に崩れてくることになります。焼却炉の寿命がきた場合、単純に建て替えるだけではなく、仕組み全体を移行する、別の選択肢を検討することが必要となってきます。具体的には、焼却施設は自治体間の広域連携によってなるべく集約し、各自治体は、焼却炉ではなくその地域の特性を活かした「資源化」の施設を構想する流れになることが考えられます。こうした将来へ向けた移行の方向性を開拓すべく、私たちは国立環境研究所と連携し、自治体のための処理施設の検討ツールの開発も行っています。

地域の特性を活かした資源化施設を構想する際に必要となってくるのが、機能の「複合化」です。単にごみを処理して資源化するだけの機能だけではなく、そこに、教育機能、研究(ラボ)機能、インキュベーション機能、ギャラリー機能、宿泊機能、循環工場(サーキュラー・ファクトリー)機能、デザインルームなどが付加されることで、魅力的な新種の公共施設として生まれ変わることができるのではないでしょうか。私は、未来の新しい資源化施設のイメージを共有化するための最初の一歩に、万博の日本館がなればよいと考えています。そして各自治体の担当者や関係者が、自分たちの地域にはどのような資源化施設が欲しいか、そこにどのような付加機能を組み合わせるか、その議論を始める端緒になることを期待しています。今回の日本館には、大人から子どもまで楽しめるよう、様々な配慮が施されていますが、自治体の将来の施設計画にも参考にしていただけるものと確信しています。

地域に適した資源化複合施設を計画することは、私がJST「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」における「リスペクトでつながる『共生アップサイクル社会』共創拠点(2023~32年予定)」で取り組んでいる「循環型まちづくり」の中心的テーマです。

会期中184日間、来場者の方々からの意見や反応を、「リスペクトでつながる『共生アップサイクル社会』共創拠点」の今後の研究活動へフィードバックしていき、万博での経験をもとに、さらなる発展形を地域に向けて社会実装していきたいと考えています。

〈注〉

* 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)によるCOIプロジェクト「感性とデジタル製造を直結し、生活者の創造性を拡張するファブ地球社会創造拠点(2013~21年)」において、国産技術を核とした混合リサイクル式3Dプリンタの基本技術を開発しました。さらに、2023年から開始されたJST「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」における「リスペクトでつながる『共生アップサイクル社会』共創拠点(2023~)」で、造形上の自由度を高めるべく2機のロボットアームを用いた「双鶴」システムへさらに技術を発展させました。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

2025年5月号

【時の話題:大阪・関西万博開幕】

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

田中 浩也(たなか ひろや)

慶應義塾大学環境情報学部教授、KGRI環デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センター長