【時の話題:日本の出産を考える】

明 素延:産後ケアでママと家族を幸せにする

2025/03/17

筆者は、2009年に産後ケアの先進国であり母国でもある韓国で第1子を高齢出産し、先進的な産後ケアサービスを利用した。当時、日本には韓国のような産後ケアサービスがなかったからである。韓国では、2009年から産後ケア訪問サービスや産後調理院(産後ケア宿泊施設)が本格化し、国の補助もあり、産後ケア利用率は現在約90%を超えている。一方で、日本は圧倒的に遅れていた。そこで、筆者の辛い産後経験から、1人でも多くの産後女性の役に立ちたいという思いから、日本市場にフィットした産後ケアサービスを開発し、2014年に創業した。

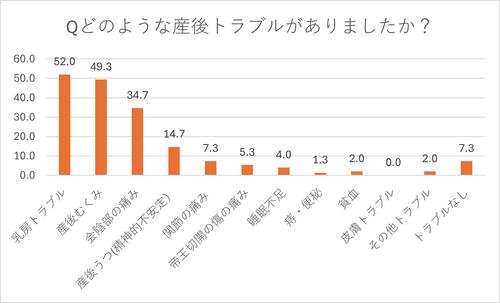

産後ケアとは、出産後の母親の心身と新生児の健康や育児、そして家事及び家族サポートをするためのトータルケアのことである。妊娠と出産は女性にとって、さまざまな変化を伴う人生で最も大きく大変な時期の1つである。その大切な時期にはさまざまなトラブルが潜んでいる。産後ケアサービス利用者に対して産後トラブルを調査した結果、「乳房トラブル」「産後むくみ」「会陰部の痛み」「産後うつ(精神的不安定)」「肩・手首などの関節の痛み」「睡眠不足」「痔・便秘」など、心身に関する直接的なトラブルが約96%を占めることがわかっている。

一方、間接的なトラブルも発生している。それは産後うつによる家庭内問題や産後クライシスによる離婚などであり、これらは社会問題にもなっている。産後クライシスとは、母親が里帰り出産することで、夫と産後時期を過ごすことができず、父親としての自覚が生まれにくいことから、出産後に夫婦仲が悪化したり夫婦関係の危機に陥ったりする現象のことである。夫の産後サポートは重要であることから、国や企業は夫の育児休暇の取得率の増加を後押ししている。しかし、夫が家にいても役に立たない「迷惑イクメン」(口だけで、イクメンといいながら何もできない、育休で家にいると逆に手がかかるという夫)が少なくないと筆者は実感している。

このようなさまざまな産後トラブルや問題は適切な産後ケアで防ぐことが可能であり、それが、産後ケアサービスである。身体ケアの例としては、乳腺炎予防のための乳房ケア、浮腫(ふしゅ)(むくみ)改善の足ケア、悪露(おろ)回復の腹部ケア、腱鞘炎予防の手首ケアなどである。心のケアでは、気分の浮き沈みが激しくなりがちなため、産後うつにならないように孤独感や不安を和らげるサポートや栄養バランスの食事提供、睡眠の確保、育児相談など、弊社では多様な対応をしている。つまり産後ヘルパーは「産後ママのためのおもてなし」を担っていると言える。

以下は、弊社の産後ケアサポートを受けた顧客のリアルな声である。「初産の時はワンオペ育児で、不安や強い緊張感、孤独を抱えて辛かった思い出しかないので、2人目はこんなにも幸せな産後を過ごすことができて感激しています」、「母体がボロボロでとても赤ちゃんの世話をこなせる状態ではありませんでしたが、産後ヘルパーさんが母体のケアのみならず、食事や家事、そして赤ちゃんのお世話もしてくださったおかげで、一番大変だった時期を乗り越えられたと思います」。

以上は多くの顧客の感想の一部抜粋ではあるが、産後において「心のこもったサポート」は必須であり、それにより産後女性をはじめ、周囲の皆が幸せになると実感している。

産後ケア市場が増大した背景には、少子化で出産数は減少しているものの、高齢出産が増加したほか、360万人を超える在留外国人の出産増により、自身の産後サポートを担う親兄弟が近くにいないことなどから、第三者の産後ケアサービスの需要が増えていることが挙げられる。

さらに2023年に「こども家庭庁」が創設され、市町村が出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、少子化の状況を踏まえ、誰もがより安心・安全な子育て環境を整えることで、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う「産後ケア事業」を強化している点も産後ケア市場の拡大を後押ししている。

日本においては、産後ケア利用率が韓国と比べて未だ高くはないが、産後ケアの社会的な意義と潜在的な需要を考えれば、今後さらなる産後ケアサービスの利用促進が期待される。

産後女性の急速な心身の変化や産後の不調が生じることはすでに述べてきたが、高齢出産の増加により、その状況が加速していくことは明白である。正しい産後ケアの知識を社会全体が身につけ、産後ケアを広く利用し、産後女性の心身のケアとともに、産後うつや産後クライシスなどの社会問題を解決することが急務である。そして産後も安心して暮らし、子育てができるサポート体制が強固になれば、少子化に歯止めをかけ、健康かつ健全な家庭環境をつくることができ、ひいては日本の成長発展の基盤となるであろう。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

2025年3月号

【時の話題:日本の出産を考える】

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

明 素延(ミョン ソヨン)

産後ヘルパー株式会社 代表取締役社長・塾員