【福澤諭吉をめぐる人々】

高石真五郎

2019/02/26

内訌、国民使節、そして戦争

ところが、昭和3(1928)年3月、高石もとうとうつまずき、本山社長の不興を買って、編集を外れ欧米漫遊を命じられた。度を過ぎたゴルフが一因とされる。しかし高石は例の調子でただでは起きず、アムステルダム五輪を見物し、次いでローマ法王、ムッソリーニ伊首相、クレマンソーなどとの面会を記事にして注目された。

昭和7年本山社長が死去すると、「城戸事件」と呼ばれる内訌が発生して一次社内は混乱するも、結局昭和11年12月に奥村が社長、高石が同格の主筆となった(13年に会長)。独走してきた先行する『大阪朝日新聞』を猛追した『大毎』の地位は揺るがぬものになっていた。

昭和12年、近衛文麿首相の依頼で米国人に日中戦争の理解を得るための「国民使節」として渡米。米大陸を3回横断しながら講演や報道を通じて日本の立場を説明し、米国新聞界の大物や中華民国の遣米使節胡適とも対等に渡り合った。各地でカクテルパーティーを開くなど、大いに散財したのはいうまでもない。

その後戦争の時代に突入、自由なき言論を担い、末路を見届ける立場となった。昭和20年の敗戦により奥村が、次いで高石が退任、その後公職追放によって表舞台を去った。

幸福なる慶應人

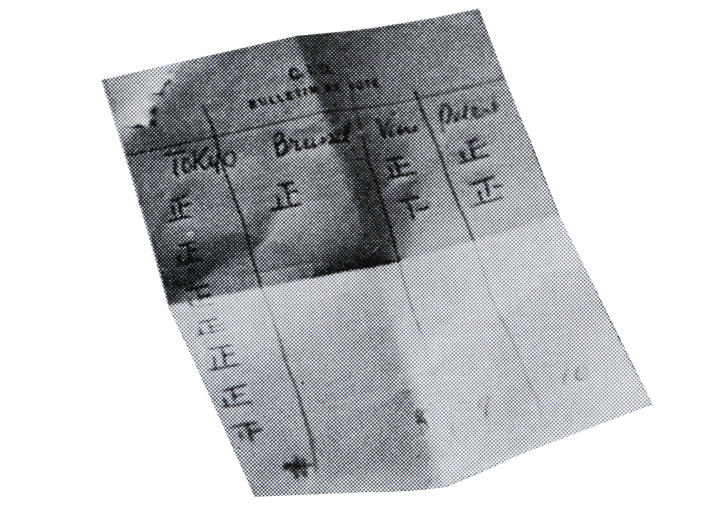

追放解除後の活躍の場となったのは主としてスポーツ、とりわけ五輪の仕事であった。冒頭で引いた札幌招致の逸話は、国際記者として鳴らした高石の経歴を知れば、よく理解できよう。

昭和40年、ゴルフで風邪を引き肺炎を併発、42年2月25日、ついに満88歳で世を去った。

彼をよく知る鹿倉吉次(大毎専務、のちTBS社長)は「あんな倖せな人はない。天地間の森羅万象、輝く太陽も、降る雨も、吹く風も、皆これ自分を幸福にするために存在すると思っているのだから、世にも図々しい話だ」と愛惜をこめて語り、マスコミ研究で著名な内川芳美は「ダンディという言葉に洋服を着せたら高石さんになる、といったら少し大げさになるかもしれないが、そのくらいあか抜けしたけれん味のいささかもない紳士」と評した。その死を悼んで編まれた追悼録は『高石さん』と題されている。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |