【その他】

【1300号記念 特別インタビュー】義塾の広報誌に漫画を描き続けて

2025/06/10

現在の画風が作り上げられるまで

──慶應に縁が深い漫画家と言いますと、真っ先に思い浮かぶのが『時事漫画』の北沢楽天ですが、影響を受けた部分などはあるのでしょうか。

ヒサ あの頃の漫画の起源を探っていた時期もありました。戦前の漫画は丁寧に保管されていたものが多くて、綺麗な装丁の本がそのまま残っていたんです。お蔭で『北沢楽天全集』や、楽天の漫画が載っていた諷刺画雑誌『パック』なども読むことができました。

自分の主張、スローガンを一枚絵にして表現していたんですよね。それを新聞や、大人向けの雑誌に掲載していた。一コマ漫画の黎明期といえるものですので、学ぶことは多かったです。

──ご親交のあった義塾の先輩、根本進さんは楽天の弟子であられたのですね。

ヒサ そうですね。根本さんには「文藝春秋漫画賞」を受賞した際に、『三田評論』でインタビューをしてもらったのですが(1972年8・9月号)、それからずっと仲良くさせていただきました。

動物や動物園についても心から愛しておられた方で、漫画家の先輩としても、義塾の先輩としても、尊敬しています。

──ヒサさんの漫画のスタイルは独特のものがあると思いますが、いつ頃形成されたものなのでしょうか?

ヒサ これは本当に画材の扱いを含め、小学生の時から全然進歩していない(笑)。「文藝春秋漫画賞」の審査員を務めておられた横山泰三さんのご自宅に呼ばれて行ったことがあるのですが、その時に初めてデッサンをやったんです。すると、自分でもびっくりするくらい描けなくて(笑)。

最近の漫画家は専門学校などで学んで、絵を描くための技術も持ち合わせている。僕はそうした技術を習うきっかけがなかったので、羨ましいと思うこともあります。

ただ、もちろん技術はあるに越したことはないですが、それだけでもダメだと思うんです。一番大事なのは何を描きたいのか、何のために描くのか、という気持ちじゃないかと。それがないと、本当に自分が描きたいものは描けないと思います。

慶應義塾、『三田評論』との繋がり

──プロの漫画家として活動されるようになってからも、義塾関連の媒体には数多く描いていただいています。

最初にお描きいただいたのは、日吉のキャンパスマップ(1972年)になるかと思うのですが、これはどういった経緯でお描きいただくことになったのでしょう?

ヒサ 当時、広報室にいらっしゃった土橋俊一さんからの依頼だったと思います。広報室のスタッフの方が一緒に現地を回ってくれて、楽しかったですね。普段は入り込めないような場所に入れさせてもらったこともあります。

──その後、三田や信濃町、そしてSFC、最近では芝共立キャンパスも描いて下さっていて、とても楽しくて皆様からの評判もよく、有り難く思っています。キャンパスマップを描く時は、やはり一コマ漫画とは違うのでしょうか?

ヒサ 基本的には同じですね。見て、感じたものを形にして伝えたい。そこは一コマ漫画も、キャンパスマップも変わらないと思います。

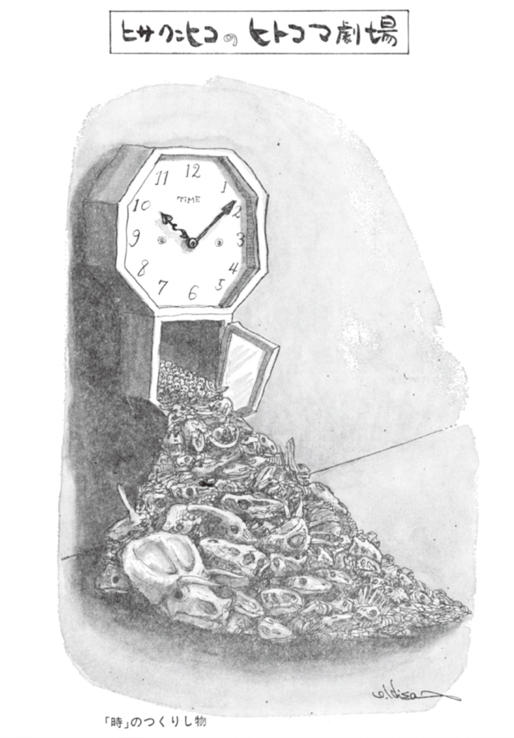

──なるほど。一コマ漫画は『三田評論』でも「ヒサクニヒコのヒトコマ劇場」(1988~2000年)を13年間お描きいただきましたね。これはどのようなきっかけで始まったのでしょうか?

ヒサ それこそキャンパスマップが1つのきっかけだったと思います。自分の本職は一コマ漫画だったので、『三田評論』に描かせてもらえないか、と当時の広報室のスタッフに尋ねたところ、描かせてもらえるようになりました。

──それが現在の八コマの「ヒサクニヒコのマンガ何でも劇場」になったのが2001年の時ですね。これについても何か変わるきっかけがあったのですか?

ヒサ これは理工学部の山崎信寿先生がきっかけでしたね。先生は当時、『三田評論』の編集委員も務めておられたのですが、ある時、漫画の形態について「こうしないか」と提案があって。理由はわからなかったのですが(笑)。

──しかし、一コマから八コマへの変更だと、だいぶ勝手が違ったのではないでしょうか。

ヒサ そうですね。ただ、タイトルにもある通り「マンガ何でも劇場」なので、その内一コマに戻そうかと思っていたんです。けれど、八コマでセリフを入れて描くのが思いのほか楽しくて。今に至ります(笑)。

あと、セリフがあると読者にもこちらの意図を伝えやすい。一コマの場合、1ページで全てを表現しなければならないので、どうしてもインパクトの強いものになってしまう傾向がありますね。

──今回、あらためて見直したのですが、思わずギョッとするような内容のものも多かったですね。骸骨がモチーフに使われることも多くて。

ヒサ 特に戦争や、貧富の格差、環境問題といったテーマを扱う時には、どうしても読者にその問題の重要性をわかってほしいので、目を引く内容になります。

日本では長い間、戦争は起きていませんが、世界では至る所で起きていて、今もなくなりませんね。経済格差も環境問題も今なお続いています。そうした問題の重要性を伝えたい、という思いは一コマで描いていた時から変わっていません。

──「社中交歓」のカットもご担当いただいていますね。こちらはどのようにお描きになっているのでしょう?

ヒサ こちらも漫画と同じですね。いただいた原稿を読んで、そこからどう自分なりに切り取るのか。書いてあることをそのままカットにするのではなく、自分なりのアイデアを取り入れて、形にすることを心がけています。

恐竜・動物への強い関心

──ヒサさんにはこれまで『三田評論』では、漫画やイラストのみならず、実に様々な企画にご参加いただきました。特に恐竜や動物に焦点を当てた企画──《三人閑談》「恐竜──蘇る太古のロマン」(1989年11月号)、「恐竜からみる進化」(2009年11月号)や、「連載 野生動物と生きる」(2000年2~4月号連載)は、読者の方々にとっても印象深いものなのではないかと思います。

特集では2017年6月号に出ていただいた座談会「動物園を考える」の記事は、今でもオンラインでよく読まれています。

ヒサ 恐竜や動物については、僕自身強い関心があるテーマで、自分の絵本でもしばしば取り上げていますが、こうして多くの方々に読んでいただけるのは非常に嬉しいです。今後も漫画の中で扱っていきたいですし、もし、別の企画で携われるチャンスがあれば、ぜひ参加したいですね。

──最後に、あらためて読者の方々にメッセージをお願いいたします。

ヒサ 今、一コマ漫画というのはもうほとんど描いている人もいなくて、発表できる場も限られています。

それが八コマで25年、一コマから数えると38年、『三田評論』で多くの読者の方に読んでいただけたことは本当に嬉しく思います。やはり漫画は読者がいて初めて成立するものなので。今後も、色々な世代の方々に楽しんでいただけるよう、「今」起きている事柄を自分の感覚で切り取って表現していければと思います。

──本日はどうも有り難うございました。今後とも本誌にてご協力いただければ有り難く思います。

(2025年4月24日、横浜市内事務所にて収録、聞き手は編集部)

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |