【その他】

福澤諭吉記念慶應義塾史展示館

第1回 100年前の三田キャンパス模型を作る

2021/02/16

製作の苦労と発見

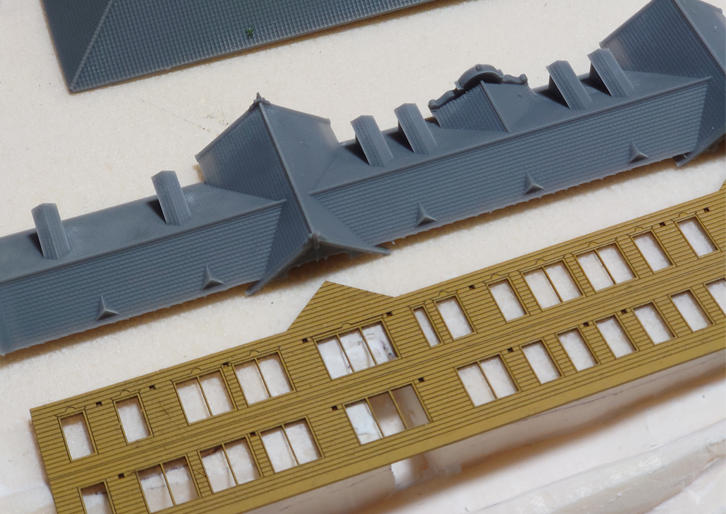

模型製作において重要となる建物の造形、寸法、彩色については、特定が困難なものが多かった。

まず、造形、寸法については福澤研究センターおよび塾監局管財部に所蔵されている図面や写真、映像資料を参考とした。昔の校舎の図面が散逸した大学もある中で、慶應義塾には比較的多くの図面が残っているものの、立面図はあまり多くはない上、平面図に示された窓の位置は不正確なものが多く、建物裏側の窓の配置や扉の形状の再現には写真が必須であった。

福澤生前の三田のシンボル的存在であった旧塾監局でさえ立面図はおろか、平面図さえまともに存在せず、裏側の様子は左ページに掲げた『三田新聞』の掲載写真の写り込みで判明した。また現在の南校舎付近にあった商工学校校舎の南面の窓の配置も航空写真を拡大して詳細を推定するなど、何気ない写真から手掛かりを探った。写真への写り込みすらなく、様子が分からない箇所は、平面図と他の参照可能な情報に依拠して類推し立面図を描き、どうしても自力で再現困難な箇所は、管財部工務担当の渡辺浩史氏に図面を引いていただいた。特に、増改築を繰り返した福澤邸(キャンパス南東隅の福澤公園の場所)の復元図面は渡辺氏の力作であり、福澤が贔屓にしていた大工・金杉大五郎による改築時のものをはじめとする複数の図面を整理しながら、可能な限り当時の姿に近づけることができたと確信している。

彩色も同様に難航した。壁面の色は絵葉書や、大正・昭和期の幼稚舎生、普通部生、商工学校生の写生画が重要な資料となったが、装飾部分などの材質が判明しないものは、同時代の類似の建物を参考として決定した。

こうした苦労もあった一方で、写真や図面の調査を行う過程では「幻の門」こと旧正門の廃案となったデザイン案や、旧塾監局の各部屋の用途が記された簡素な見取り図など興味深い資料が発見され、また、多くの写真を収集して見比べる中で、年代ごとの建物の微妙な差異も多く見つかった。このような些細な情報が、今後キャンパス空間の利用や変遷を歴史的に検証する上で、重要な手がかりになりうると考えている。

見どころと楽しみ方

今回の模型では、建物外壁の横板の枚数や窓枠の色に至るまで、技術的に再現可能な範囲で詳細に再現した。電柱、樹木、石畳、屋外灯といった工作物の位置もなるべく資料に基づいて考証している。そして、今となっては知る人ぞ知る福澤邸から三田通り方向へのびるスロープや、稲荷山から山の下へのびる水路、中庭に今も残る大銀杏のほか、吉野秀雄の歌「図書館の前に沈丁咲くころは 恋も試験も苦しかりにき」に登場する沈丁花(じんちょうげ)や、佐藤春夫の詩「酒、歌、煙草、また女」にも詠まれた凌霄花(りょうしょうか)(ノウゼンカズラ)も、開花時期はそれぞれ異なるが、再現している。展示では見えない細部まで精密に作り込まれているため、是非展示ケースの後ろからも手を回して撮影していただきたい。

そして、キャプションの解説を通じて慶應義塾の意外な建築史を知ることも楽しみ方の1つであろう。再現した建物の一部は、三田山上を離れて塾内の他の校地(中等部や塾高など)に移築される運命を辿っている。校地拡張に伴い、校舎を再利用することで建築費を節約したものと思われ、特に戦後復興期の移築は、財政逼迫の中での一貫教育校再編を支える重要な役割を果たしていたと考えられる。慶應義塾図書館所蔵の『慶應義塾校舎等に関するアルバム』(第三分冊)には「日本ノ家ハ動産ナリ」という、移築・転用が多い義塾の建物利用を象徴する言葉も記されている。

展示館企画者としては、この模型を眺めるだけではなく、展示を見終わったその足でキャンパスの中を散歩し、昔との異同を感じていただけたら嬉しい限りである。先述の福澤邸へ繋がる通路の名残など、往時の姿を想像できる場所を見つける楽しみを味わっていただきたい。また、三田には幼稚舎生から大学生までの幅広い年齢層の塾生が学んだが、彼らの生活を想像してみても面白いであろう。

資料が不足していて未だに詳細が掴めない建物が幾つかあり、三田の山の地形についても、特に南側の様子は航空写真によるほか確認できない。建物・地形に関する情報や、写真などの資料をお持ちの方は是非ご教示いただきたい。それらの貴重な情報を、今後修正を行う際の参考としたいと考えている。

福澤諭吉記念 慶應義塾史展示館 HP

https://history.keio.ac.jp/

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |