【福澤諭吉をめぐる人々】

柳河春三

2025/07/15

江戸で柳河春三となる

良三は安政3(1856)年に江戸へ出て、名を柳河春三と改めた。

これより先、一時は伊藤の養子となり圭作と名乗ったものの、その後剃髪(ていはつ)して、元の西村良三に戻っていた(木村慎平「柳河春三は伊藤圭介の養子だったのか?」)。そして公用で江戸へ出たのを契機に意を固め、名古屋の家を畳むと再遊した。この年25歳。自作の「似せ物語」には「むかし男ふるさとにありわびて、法師になりてものまなびにいでたつとて」と記す。長崎に行ったこともあるようだが、以後、基本的には江戸が活動の場となった。

安政4年、春三は新宮(しんぐう)三万五千石を治める紀州藩附家老(つけがろう)、水野土佐守に知られて抱えられた。その江戸屋敷で訳した洋書は100巻の多きに達した。

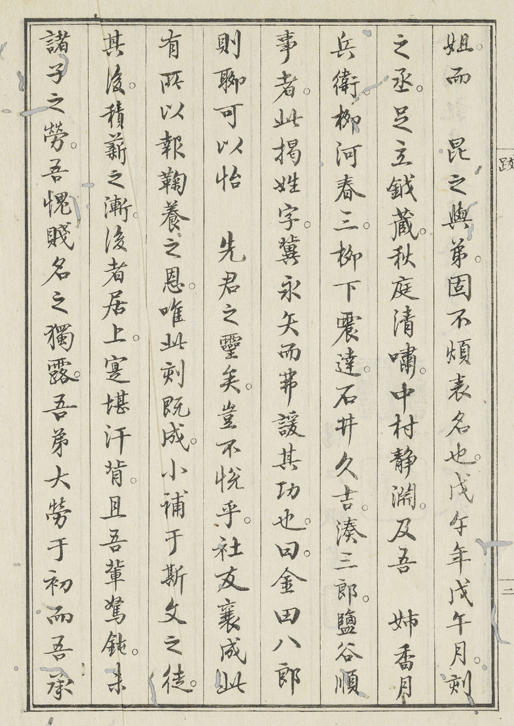

他方では、幕府の奥医師で蘭方医として高名な桂川家にも出入りするようになった。同年春三が著した日本初の西洋数学書『洋算用法』の序文は桂川国幹(くにもと)による。当時、同家では国興(くにおき)(甫周)・国幹(甫策)兄弟を中心に蘭語辞書『和蘭字彙(おらんだじい)』を編んでいる最中で、彗星の如くに現れた春三の語学力は、大いに助けとなったことだろう。国幹が掲げた跋文(ばつぶん)には協力者の1人として春三の名が見え、その文自体が春三の美しい筆跡で清書されている。

成島柳北、神田孝平、石井謙道(けんどう)、箕作秋坪(みつくりしゅうへい)、1年遅れで出てきた宇都宮三郎や大坂から来た福澤諭吉など、桂川家には多くの学者が訪れて、春三の交友も大いに広がった。春三は瀟洒淡泊な人柄で頭の回転がよく、知識教養も文思詩想も豊かであった。ただし風采は極めて揚がらず、ある屋敷では婦女童幼に、乞食坊主が来たと騒がれた。酒も遊びも大好きで、酔えば「河伯(かっぱ)の舞」を踊りだし、その可笑しさに皆が笑った。彼の魅力は、百面相のような多くの個性を一人でもった所にある。

『和蘭字彙』ができた安政5(1858)年、春三は水野の推薦で蘭学所勤務の寄合医師として紀州藩に70石で出仕した。江戸に初めて出た時には「尾国市井之医」を自称した、それが御三家抱(かかえ)医師の身となったのだ。

けれども時代は彼をさらに必要とした。安政の5カ国条約締結後、対外事務は日を逐って増加し、海外知識の吸収と人材の育成は、幕府にとって急務となった。文久2(1862)年閏(うるう)8月、春三は幕府の洋学教育機関である洋書調所(翌年開成所と改称)に教授手伝出役として雇われて、旧知の千村五郎、伊藤圭介(同3年辞任)、田中芳男、宇都宮三郎と再び一緒になった。

彗星の如く、旋風の如く

洋書調所・開成所に出てからの業績は頗る多い。専ら化学を教える一方で外国語の学習も進め、対象は蘭語から英語、仏語へと広がった。また翻訳や著述の内容は、和洋の言語から科学、兵学、文学と、広範囲に亙っている。日本初の写真技術書『写真鏡図説』やチェスの指南書も出した。

春三の仕事ぶりは常人のそれを超えていた。春三の『洋学指針』に序を書いた湯川浴が「其洋書を繙(ひもと)くや随読随訳、目は書に注ぎて筆は紙に走る、殆ど建瓴(けんれい)の勢あり」と言うように、とにかく速かったらしい。人と話しながら筆を休めず訳し続け、なお誤りがなかったという話も残る。知友の原稿もよく校閲して序文の類も多く書いた。田中芳男は「柳川春三といふ人は随分才子でありまして、其上(そのうえ)筆の立つ人であつたから、我々の仕事を注意して呉れたり、或は書いて呉れたり、添削して呉れたりしました」と回想している。

春三の今一つの重要な仕事として、西洋の新聞類の翻訳がある。開成所の教授陣は幕府当局者のため、文久3年から慶應3年まで、開港場で欧米人が出す新聞記事を選んで翻訳し、筆写新聞に仕立てた。この集団を会訳社と称し、春三は箕作(みつくり)貞一郎(麟祥(りんしょう))、加藤弘蔵(弘之)、外山(とやま)捨八(正一)ら錚々たる人々の中心で、この間、慶應2年には開成所教授職並に進んで幕臣となり、翌3年には教授職に就いた。

春三が開成所頭取となったのは慶應4(1868)年3月11日。会訳社はその前の月に『中外新聞』を創刊している。内外の情報をまとめては、開成所の木製活字で印刷して売ったのだ。それは6月8日の45号まで及び、他に外編23篇と号外『別段中外新聞』1篇を出した。情報乏しき激動の時代、これらの新聞は大いに歓迎されて毎号飛ぶように売れたという。春三はまた別に慶應3年から明治2年まで『西洋雑誌』も刊行した。こちらは「西洋諸国月々出板マガセイン(新聞紙の類)の如く、広く天下の奇説を集めて耳目を新に」するという趣旨の啓蒙雑誌で、春三の他、宇都宮、神田、田中らが執筆した。

幕府壊滅後の新政府にとっても、縦横に活躍する柳河春三は必要な存在であった。新政府が引き継いだ後も開成所で頭取を務め、同年、開成学校に改組されると翻訳校正掛に任じて翌年には東京中小学校取調御用となった。彼には新聞も大事なものだったと見え、引き取った木製活字を使って、2年3月に『官准中外新聞』を発刊した。

2年7月に大学少博士に任ぜられた春三は公称名を春蔭と改め、同年正七位に叙せられた。直後になぜか免官となるも、大学別当松平春嶽(しゅんがく)の計らいで11月には復職を果たしている。

世情も立場も目まぐるしく変わる中で、春三は相変わらず多忙であった。しかしいつからか結核を患い、人の気づかぬうち病状は悪化した。明治3年2月20日、春三は訪れた宇都宮三郎の前で、今日は頗る快いからと言って鰻飯を大食し、ああうまかったと言った直後、大喀血して絶命した。享年39、全力で駆け抜けた俊才の訃報に人々は驚き、またその死を惜しんだ。

柳河春三と福澤諭吉

それは福澤諭吉も同じであったようである。後年、白水生という元塾生の回想に、大いに尊敬していた「柳川」という友人が急に亡くなって福澤が痛く悲しんだという話がある。

福澤が春三と知り合ったのはいつか分からぬが、『福翁自伝』に「わたしなども江戸に来れば何はさておき桂川の家には訪問する」とあるから、安政5年10月に江戸へ出た後、そう時を経ずしてのことと思う。酒を愛し花街柳巷(かがいりゅうこう)を愛した春三は、酒は好きだが遊郭に無縁の福澤と異なるが、共に桂川家に出入りしながら共通の友人と日々交際したから接点は多かったはずで、実際、柳北が開いた宴会で同席したこともある(「伊都満底草」)。

福澤の門下生を見れば、まず田中芳男の弟大介(後の田中義廉(よしかど))が元治元(1864)年9月に入門している。また慶應3年12月の入塾で後に福澤家の家庭医となる印東玄得(いんどうげんとく)は、春三と「兄弟の約」を交わした新宮の蘭医、坪井玄益の養子で春三とは旧知、玄益の実子仙次郎も春三に学んだ後、春三逝去の4日後に慶應義塾へ入社している。

『中外新聞』12号には、福澤の『西洋旅案内』の偽版について、版元の名前や住所がわかったら教えて欲しいといった記事がある。『官准中外新聞』には福澤の著訳書の案内が何度も載った。2人の間の連絡が想像されよう。

時は過ぎて明治14年3月12日、福澤も発起人の一人に列なって、芝紅葉館で春三の追遠会(ついえんかい)が開かれた。桂川甫周は故人を憶い、こう詠んでいる。

花もみぢ さかりの御代の 春秋に しのぶもあはれ 君しあらばと

その墓は浅草の願龍寺に今もある。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |