【福澤諭吉をめぐる人々】

奥平壱岐

2024/12/18

『適薩俗記』の「発見」と壱岐のその後

家老免職後の壱岐の足取りはあまり知られていない。謎に包まれた壱岐の人生は、『適薩俗記』の「発見」によって少しずつ解き明かされてきている。

『慶應義塾史辞典』では「猟官のためか勝海舟のもとを盛んに訪れている」とあるが、『海舟日記』には、1865(元治2)年から1871(明治4)年までに43回にわたって壱岐に関連する記載があること、勝は『系図書』にある通り正確に改名を記していることから、2人が懇意にしていたことは間違いないだろう。勝を通じて壱岐は薩摩藩と接近し、薩摩藩もまた家老も務めた砲術や洋学に長けた人物として壱岐を評価したのだろう。

1865年には壱岐自ら中津藩の禄を辞退し、翌年には「客臣」として江戸の薩邸に招かれて一家で引っ越している。「薩摩に適(ゆ)く」、その経緯をしたためようとしたのが『適薩俗記』なのだろう。同年末には、中津藩から「隠居退身」を命じられ、「姓ハ中金ト唱可申候」と「中金正衡」を名乗ってそれまでの人生と決別したようにみえる。

ところが、薩摩藩の重臣小松帯刀(たてわき)とのつながりを持ちながらも薩摩藩に出仕することはなかった。薩摩藩から京都、大坂と転居を命じられて待機する日々は居心地が悪かったことだろう。『適薩俗記』を丁寧に分析した長谷川洋史氏によると、この間に正衡は日本初の株式会社と評される「薩州商社」を生んだ石河確太郎や本間郡兵衛と活発に議論を重ねていたことがわかっている。同氏によればこの「商社」の設立においては、『西洋事情』などで福澤が紹介した欧米の「コンペニー」の知見が大きく影響している(長谷川洋史「新史料 奥平壱岐『適薩俗記』と薩州商社(1)――福沢諭吉と奥平壱岐〈商社(カンパニー)の時代〉の実相)。

大坂で行き場を失っていた壱岐を救ったのが松山藩である。『適薩俗記』には、1867年に「松山ニ決」ったとの記述がある。実は松山藩の家老奥平清記は奥平七族の和田家の支流と考えられており、そのつながりで壱岐を受け入れたと考えられている。『適薩俗記』には、同年11月7日に「松山引越」とだけ記されている。なお、土佐藩による松山攻撃で壱岐が負傷したという逸話も残っている。

中金正衡としての人生

明治に入ると、明治5年の『諸官省官員録』の左院少議生の中に正衡の名がある。翌年には左院の五等議官となり、1874(明治7)年まで残る。中金氏は「左院出仕の経緯は不明であるが『俗記』の中に『薩・伊知地』との接触の記録がある。左院副議長となる伊知地正治であろうか」(中金武彦「奥平壱岐から中金正衡へ──奥平壱岐覚書・その21」『福沢手帖』80号)と述べている。

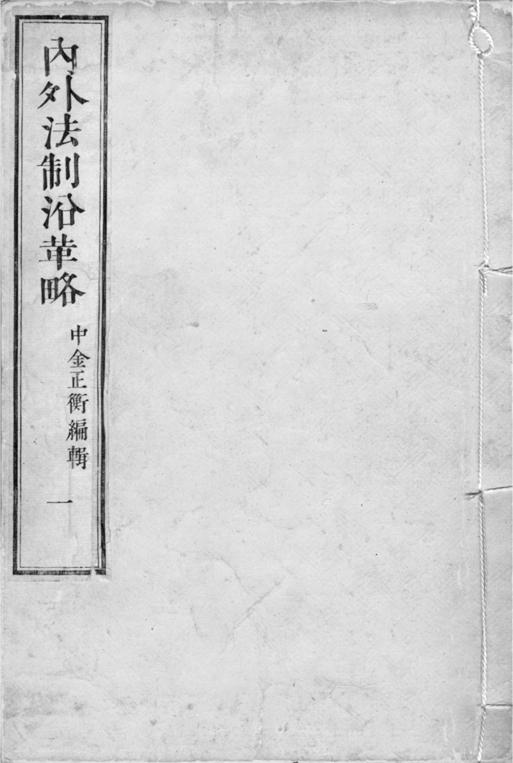

晩年の正衡は、法律・政治・衛生など様々な分野の著作を立て続けに出版している。そのうち、『内外法制沿革略』など主に法律関係の書籍について分析を行ったのが長谷山氏である。長谷山氏は、「中金の法制沿革に対する関心は広範囲に及んでおり、法制史の概説書としては極めて整ったものである」(長谷山彰「『内外法制沿革略』を中心としてみた中金正衡の思想:奥平壱岐から明治の官僚中金正衡へ」)と正衡を高く評価している。また正衡の政府観や租税論は、福澤の『西洋事情』や『学問のすゝめ』に強く影響されていると指摘している。

加えて、『伝染病予防法心得書書宴解』『衛星手引草』の2冊は慶應義塾出版社から発行されている。『福澤諭吉傳』には中津出身の塾員、飯田平作が親交があったことから、同郷のよしみで出版に至ったという経緯が書かれている。飯田は福澤に無断で出版したが、福澤から咎められることはなかったという。

福澤の描きたかった壱岐像とは

正衡は、最後の出版から約三年後の1884(明治17)年5月9日に亡くなっている。墓所は、父正韶と母千世も眠る東京四谷の曹洞宗四谷山(しこくさん)長善寺(笹寺)である。慶應義塾関係者との縁もあってか、『時事新報』には死亡広告が出されている。

最後に、改めて福澤は壱岐をどのように評価していたのだろうか、そしてなぜ『自伝』であのような壱岐像を見せようとしたのか思案したい。

中津藩の重臣の末裔である黒屋直房は『中津藩史』の中で「元来壹岐は、学和漢に通じ、加ふるに長崎に出でて蘭学を修め、砲術に精しく、詩を好くし、書画に巧に、器玩を愛し盆栽を賞する等、多芸にして趣味広く特に政治的の見解・手話亥見るべきもの少しとせず」と評し、「中津時代以降の傑物」と述べている。また冨田正文も『考証福澤諭吉』で、壱岐主導の儀三郎擁立について「この縁組はむしろ壱岐の功績といってもよかった」と評価している。おそらく福澤も同意見だったのではないか。さらに長谷川氏は「福沢は、『亥年の建白事件』によって造形・喧伝された『智謀深』い『佞悪姦横の邪心』の極悪人・大逆臣奥平壱岐像などはまったく噴飯ものであり、むしろ壱岐は、藩内の『一時の人心を慰め』るための中津藩の不『品行』な『姑息の策』のスケープゴートとなった」(長谷川、同前)とまとめている。

『自伝』の「壱岐と私との関係に就ては、私は自から自慢をしても宜いことがある。是れは(中略)私はその人と一寸とも戦ったことがない」「先方も悪ければ此方も十分悪い」「実を申せば壱岐よりも私の方が却て罪が深いようだ」という言葉がありながら、行き過ぎた汚名を晴らさんとする秘められた福澤の思いに気づかないまま、表面的な壱岐像を受け入れてしまった過去の私こそ、本当に「罪が深い」と気づかされるのである。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |